冯强是同济大学附属东方医院临床心理科的主治医生,作为一名中国国际应急医疗队的队员,2月4日奔赴武汉一线,参与这场新冠病毒阻击战。冯强所在的武汉东西湖方舱医院,是武汉最大的方舱医院之一,拥有1440张床位,累计收治过患者1760人。

冯强说,在我的临床心理干预过程中,最难过的就是那些丧失亲人的病友们,他们同时背负丧亲的哀痛和病毒的折磨,真的是负重前行的人。我要做的心理援助工作就是给他们一个抱怨的机会,让他们哭泣着释放自己,哪怕他们愤怒着、咒骂着,我都要善待,都要倾听。因为身不亲历不知难,那就用倾听和安慰去理解他们吧:我做的就是这样的工作。

关于自己:我在方舱做心理援助

冯强最初入方舱是作为排班医生收治患者的。他的2月8日日记这样说:

昨天上了2:00-8:00的夜班。防护物资不是很到位,如长筒鞋套,工作服,胶鞋之类的都不到位。但是,护士和医生还是比较有精神。方舱医院内比较空旷比较冷,整体呈白色调,只有墙上红色的国旗、党旗会让人目光很温暖;室内的取暖器、饮用水、泡面......都是免费供应;墙上的电视机,播放中央一套的节目。

医生护士穿的防护服比较像机器人。我在隔离衣防护服、眼镜、口罩和头盔的保护下,感受比较复杂:一方面想要帮助病人,一方面时刻提醒自己这不是一般的疫情,病毒无情,比较焦虑和恐慌。尤其听说气溶胶传染的消息,觉得自己周围的空气都是病毒。装备在身,呼吸不畅,眼睛全是雾水,耳朵被口罩皮筋勒得像刀割,鼻子被护目镜压得像是被打了一拳,酸痛难忍。我背着重重的壳,情绪较易烦躁,注意力难以持久。

夜晚比较冷。还好我们的医生站有两个电暖器,一起搭班的是重庆的同道,我们俩都紧张地进入岗位,书写病历、处理病人医嘱,那情景宛如高度近视,头基本上贴到了电脑的屏幕上,打字也像老奶奶一样,一个一个字母看着打。

时间不快不慢的过着。不一会儿,福建籍护士说,闻到糊味儿,你的防护服是不是烤糊了,我一看吓了一跳,真的是!心骤然揪紧,马上觉得病毒无孔不入,到我衣服里面了,立刻起身用消毒水一顿狂喷,然后拿透明胶布把烫破的裤子粘了起来......6个小时后,出仓也是一项大工程,总共两个出舱口,需要等待很久。我们在冰冷的换衣间站了很久,换衣间的两位医生,比较恐慌,用酒精喷了全身,还喷了面部,有一个甚至用酒精喷了眼睛,结果很长时间看不清东西。早8点下班,我们到驻地已11点多了。下午睡了一下午,又活过来了!

接下来,冯强的适应了方舱里的工作。2月11日,第二次方舱医院的夜班值班,2:00到8:00,不再那么陌生和恐惧,有了几分熟悉和把握。

2月16日,8:30-14:00,和新疆的张桂青主任一起进入A仓,首次进行心理干预,排查式的询问患者状态。他说,第二次进A仓,感觉比较亲切。

2月18日,8:30-16:00,心理援助轮班,八点半带好宣传资料进入A仓,一进来就看到病友们在病房中一个比较大的场地上跳健身操。冯强悄悄地穿过人群,来到熟悉的B工作站,把宣传资料和海报放下,然后张贴心理健康科普海报。

2月24日,带着《解放日报》记者进方舱。这段时间,接待了很多记者,发现和记者谈话也能受到很多启发,比如他们发现方舱医院中,心理救援和定点医院心理科门诊的工作方式不同,方舱里需要主动出击,而不是医院里的“守株待兔”式。

3月1日,和新来的江苏队友一起进仓,心理查房和干预。查了几个丧亲的病人,他们都很伤心,提到家人的离去,泪水就止不住。

关于患者:新冠肺炎彻底席卷了他们的心田

方舱里的患者各种各样,有一大早就躺在床上不动弹的年轻人,有情绪焦躁的中年大叔,有哭哭啼啼的丧亲患者,有一家人不在一个舱里的患者......

2月 11日,冯强还是作为收治患者的医生入舱的。一个晚上,他开了接近200个病人的医嘱。到了2月14日,他就作为心理援助医生入舱了。他说,贴心理热线的宣传单时,他就碰到了找透明胶带头问题,戴了两层手套的他没辙了,求助一位大叔,他说“依赖他人的感觉是不错的”。自己一个人贴宣传单很是吃力,贴最后两张的时候,一不小心还把右手食指的外层手套剪了一个小孔,还好广东的护士小姐姐赶紧给我换了一副新手套,虽然有点小。

舱里的人各式各样。一个19岁的情绪消极的男孩,嘴里老说不想活了、好没意思,情绪有些抑郁。你去找他他不理你,说没病,四个病区转一圈后再去找他,还是那句话。同行的张医生说不一定有病我们才聊,男孩说我就觉得我可以的,张医生说当然可以,你这么年轻,病毒很快就会被你的免疫力杀死的。说着说着,气氛软化了,男孩用手机扫了我手里听书的APP:冯强他们发现主动出击,才能不断发现“隐情”。

再就是一个网络工程师,他在坐在箱子上专注于自己的电脑,给医生翻看了他以前的“丰功伟绩”。几次查房下来,发现他比较担心自己未来的工作。工程师说领导和同事打电话安慰自己,自己感觉到不妙:是不是在试探我;还是说如果你继续不行的话,公司就要想办法替代我了。他担心自己工作被替代了,就边缘化了,收入就少了,在家里也就失去地位了:工程师其实是自己嫌弃自己。

还有担心外面有病毒的中年男子,坚持不运动,我问怎么会这么想呢?他说因为也不知道别人会不会有其它病毒,如甲流、乙流什么的!一个姓张的病人,对张医生说我们是一个姓你怎么不关心一下我?这位患者自幼得了小儿麻痹症,还有糖尿病,他和自己爱人都住方舱医院。他给我展示自己在家中独自装修阳台,尽管自己右腿力气不足,依然20年坚持不懈做奶奶的司机,左手握方向盘,右手辅助右腿踩油门和刹车:一个励志的榜样。他说自己的现状不想告诉在部队的儿子。儿子打电话,每次都会搪塞过去,打视频都不接。冯强说,每一个中国爸爸妈妈都是好样的!

还有一位沮丧的50多岁女性,说自己丈夫在住院,说着说着忍不住就哭了,我问怎么了,她说担心他的病,虽然医生说她丈夫病情好些了,她还是很担心。冯强告诉记者,我觉得他们夫妻那么多年生活在一起,因为病毒别居两个医院,彼此担心很正常。我突然感到,伴侣真的就是有福同享有难同当,一旦分开不是紧张就是抑郁。

还有一位二胎的高龄产妇,丈夫和4岁的女儿、4个月的二胎在一起隔离。她是武汉客厅的第一批患者,中间两次核酸检测阴性出院了,但第三次核酸检测可疑,又被送回来。她说一回来就觉得自己更严重了,晚上睡不着,心慌,连续几天都在发热,并且右侧胸部疼痛,这里治不好,要求转院......

冯强说,这场突如其来的灾难中,百姓的伤心欲绝、悲痛至极、情绪焦躁等等,都是正常的,都是应该允许的。

冯强说:我们要逐渐接受现实,面对哀伤和创伤,需要个人的努力、家庭的支持和专业人员的帮助。也许时间才是最好的疗治师。

关于同行们:减压是必要的,方式是很讲究的

冯强说,这样一个突然发生、迟迟不去的灾难,白衣执甲的战士就是4万多四面八方驰援湖北的医护人员,还有十几万湖北当地的艺术人员,是他们直接与新冠病毒交手,从死神手里抢夺生命。

他们是勇敢的逆行者,也是心理创伤面积很大的一群人,当他们看着日夜守护的患者最后离去,当他们想到一个个破碎的家庭伤心欲绝地情景,他们心中巨大的伤痛是局外人无法理解的。

冯强说,刚到武汉,自己问师傅这个公交车消毒没有,心里其实在担心病毒,师傅的一个鞠躬,一句“谢谢你们来保护武汉人民”又化解了心中的疑虑,暖心的举动唤回了自己心中的感动与责任。他说,武汉初期应对的失误、医生护士接二连三地倒在战场、迅猛增长的数字,都在干扰医护的情绪。方舱里工作时,病人比较贴心地远离我说话,又会让自己感到很温暖:这种担心、害怕,每名医护都有,也很正常。冯强说,当自己听了北京中日友好医院的院感专家的科普后,知道了自己每天的穿戴是按照国家卫健委的建议,对医护保护的最高标准,她说最重要的是手卫生。从那开始,自己的“心理障碍”就解开了。

冯强说,医护同行们都很“专业”,一旦进入工作状态,就不再那么多愁善感了,满脑子都是病人的事和医疗的事。医生和护士一旦进入方舱是不会出现“逃兵”现象的,除非防护服破了、护目镜松了被强制出舱。所以,工作中的医生和护士都是名副其实的战士,只有当他们回到酒店看到自己的孩子想妈妈(爸爸)了,看到报道自己武汉的医生战友倒在了工作岗位上,看着那一位医生坚强地抽泣了一句“我们已经尽力了”,内心脆弱的一面才尽显无疑。

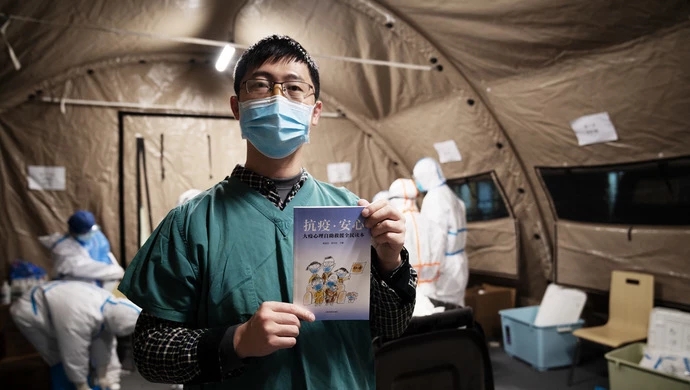

于是,冯强悄悄地潜在医护微信群里,时常发些科普短文、科普读物,发些心理测量表,他知道一定有人会看的。冯强说,有一些护士添加我,询问睡眠问题,值夜班的护士是不能睡觉的,很容易出现睡眠问题。还有,来到了人生地不熟的武汉,又是一人一间的隔离式居住,除了上班,都是一个人呆在房间里,不能串门,没有说话的人,时间久了比较压抑,加上看到一些负面的消息,情绪易波动,这都需要我们关注、面对的。

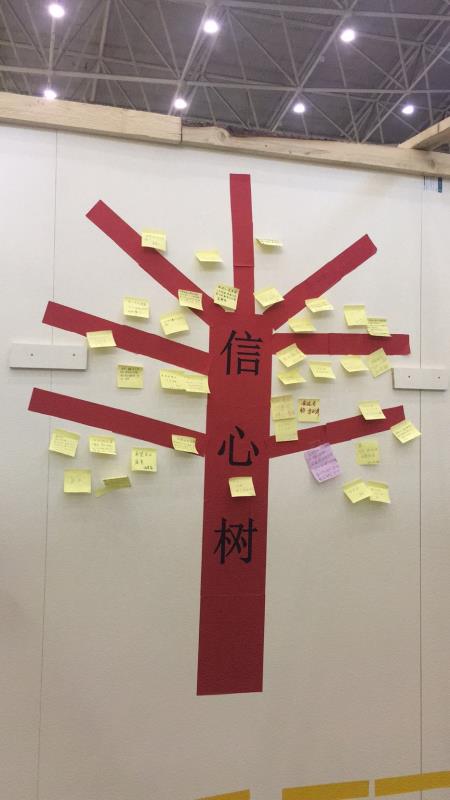

为此,心理团队开展团体活动,为队员们做心理抗压团体活动,活动中大家分享了自己的对于疫情的感受和情绪,也一起做了很多相互支持的“游戏”,让大家释放紧张,增加凝聚力。