四方签约,由同济大学、南京大学共建的水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室落户水乡客厅

来源:党委宣传部、对外联络与发展办公室、环境科学与工程学院

时间:2025-07-31 浏览:

首个国家级创新平台落户长三角一体化示范区水乡客厅。7月30日下午,同济大学与长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会(简称“示范区执委会”)、上海市青浦区人民政府、长三角一体化示范区新发展建设有限公司(简称“长新公司”)共同签署战略合作协议,四方共同推进由同济大学、南京大学共建的水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室落户示范区水乡客厅,打造基础理论创新和产学研融通发展平台,以科技创新策源赋能支撑长三角生态绿色一体化发展取得新突破。

实验室将于年内开工建设,计划于2027年5月同济大学建校120周年之际建成启用。

实验室落户示范区水乡客厅启动会在“长三角原点”方厅水院的上海馆举行,同济大学党委书记、中国工程院院士郑庆华,上海市政府副秘书长、市发展改革委主任、示范区执委会主任顾军,青浦区委常委、副区长李峰,长新公司党委书记、董事长桂恩亮出席并讲话。上海市发展改革委副主任、示范区执委会副主任卢刚主持会议,同济大学副校长、中国工程院院士童小华,同济大学党委副书记刘润,长新公司党委副书记、总经理朱翊元,副总经理王永春等出席。

郑庆华表示,全国重点实验室入驻示范区,是为响应落实国家战略需求和瞄准国际科技前沿而搭建的科技创新载体,更是实验室主动承担以科技创新赋能区域高质量发展的历史责任。作为实验室的牵头建设单位,同济大学将全面履行责任,与各方精诚合作,组建院士领衔的顶尖团队,共同致力于推进水污染控制与资源绿色循环领域基础理论、关键核心技术取得新突破,努力产出一批国际领先的原创成果,为长三角生态绿色一体化发展提供有力的科技支撑。

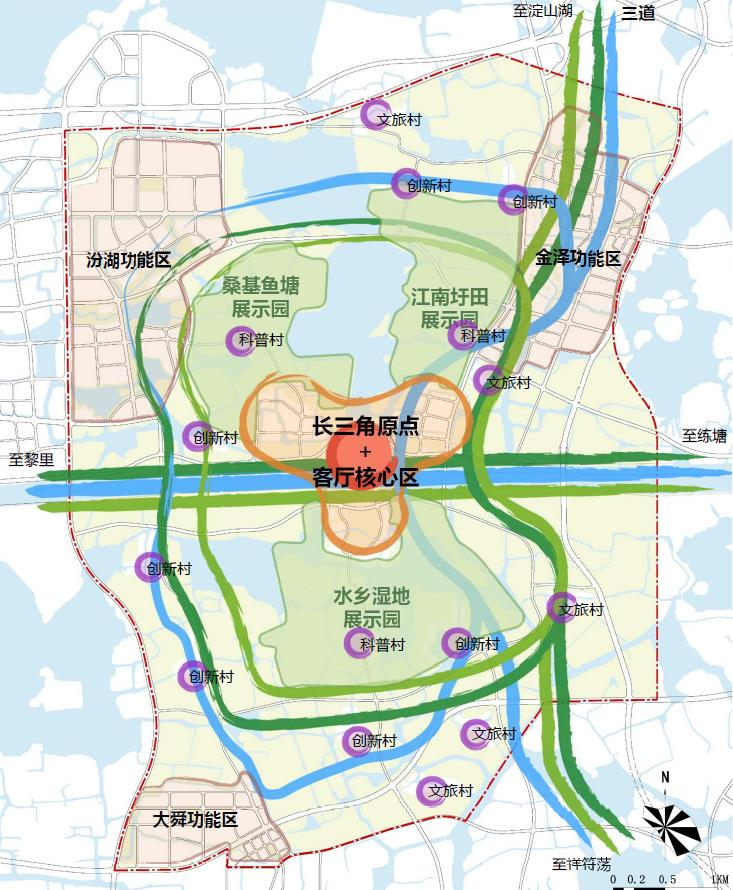

顾军表示,这一全国重点实验室是生态环境领域国家级创新平台,与示范区“生态绿色”的基因高度契合,与水乡客厅的“创新核”定位互相匹配,是承载示范区“生态优先,绿色发展”理念的重要功能性平台。四方战略合作协议的签订,标志着水乡客厅功能开发进入加速推进期,意义重大。希望四方共商共建,凝心聚力推动协议落地;开放共享,协同打造区域创新共同体;多方共赢,全面扩大科产融合生态圈,为示范区带来更多科技创新和产业创新的源头活水。

李峰表示,引入这一全国重点实验室,有利于通过前瞻性、战略性的基础研究,解决环境领域“卡脖子”的技术难题,打造原始创新的集聚地,助力长三角科技创新策源地建设。希望各方立足服务国家战略,高位统筹谋划,推进实验室实体化运作;坚持各方协同,提升科技创新策源能力;拓展合作空间,全面放大平台的溢出效应,带动长三角地区科创资源集聚,推动示范区各领域绿色创新技术高质量发展。

桂恩亮表示,全国重点实验室落地示范区,为国家战略科技力量导入示范区打下了良好基础。长新公司将持续深化与各方的紧密合作,聚焦载体项目建设,推动实验室核心项目年内开工,加快建设进程,全力保障实验室承担国家重大科技项目和重点科研任务。期待水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室这一承载着国家战略使命的绿色种子,能够早日在水乡客厅生根发芽、长成参天大树。

根据合作协议,四方将密切配合,加强协作,共同建设这一全国重点实验室,确保实验室顺利建成并投入使用。积极促进科研成果的转化与应用,打造共建、共创、共享的科技创新与产学研跨域协同的功能性平台,鼓励实验室科研团队与示范区内相关企业联合研发绿色环保、低碳节能新技术。依托实验室开展国际交流合作,吸引国际顶尖科研机构、企业和高层次人才汇聚示范区,共同打造示范区生态文明建设和交流合作的窗口。

会上,同济大学环境科学与工程学院介绍了水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室建设方案;长新公司介绍了实验室落地水乡客厅科普村项目规划建设方案。

这一全国重点实验室将依托同济大学一流学科群,联合南京大学等优势资源,通过多学科交叉融合和产学研融通发展,开展环境超脑感知与预警、多介质污染治理与修复、数智流域与生态韧性、资源绿色循环与碳中和等方向系统性研究,重点建设“一脑六中心”,构建流域水环境质量持续提升的理论和技术体系,引领未来资源绿色循环技术发展。

此次实验室拟落户的项目基地位于水乡客厅青浦区范围内规划的科普村,东侧紧邻G318国道,北侧距示范区线水乡客厅站仅5分钟车程,水陆交通在此交融汇聚,是天然的水环境治理“试验场”。

(文/黄艾娇 图/江平 视频/李华)