生命科学与技术学院薛剑煌/史偈君/侯羽君团队合作开发新型DNA修饰测序技术并揭示5hmC在阿尔茨海默病中的独立调控功能,成果发表于《前沿科学》

来源:生命科学与技术学院

时间:2025-07-23 浏览:

阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)是一种以进行性认知功能障碍和记忆衰退为特征的神经退行性疾病,全球约有5000万患者受其困扰。随着人口老龄化加剧,AD发病率逐年攀升,但现有治疗手段仅能缓解症状,无法阻止疾病进展,其病理机制尚未被完全阐明。AD的核心病理特征包括β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积和Tau蛋白过度磷酸化,然而以Aβ/Tau病理假说指导的大部分的靶向药物研发与临床试验都以失败告终,反映出现有理论体系在AD机制理解和干预策略上仍存在不足。

表观遗传修饰被发现与AD存在密切关联,已有多项研究揭示DNA表观遗传修饰在AD中发生了显著改变,提示DNA修饰可能作为AD早期诊断标记物,其相关调控因子或调控通路可能作为AD的新型治疗靶点。在哺乳动物中,DNA修饰的主要形式是5-甲基胞嘧啶(5mC),由DNA甲基转移酶(DNMT)家族蛋白催化产生。此外,5mC可被TET双加氧酶进一步氧化产生5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)、5-醛基胞嘧啶(5fC)与5-羧基胞嘧啶(5caC)。5fC或5caC在基因组中的丰度极低,因此被认为是5mC去甲基化的中间产物。与之相比,5hmC的含量较高,尤其在神经细胞中5hmC含量可占5mC的20%以上,可能发挥了独立的表观调控功能。虽然已有部分研究发现在AD小鼠模型与病人样本中5mC或5hmC含量发生了显著改变,但由于组织样本与检测手段的差异,AD中不同DNA修饰的变化情况仍没有统一定论。此外,目前仍缺乏AD中不同DNA修饰在单碱基分辨率水平的分布图谱,一定程度上影响了后续的调控机制研究。

近日,同济大学生命科学与技术学院薛剑煌课题组联合史偈君课题组和侯羽君课题组在《前沿科学》(Advanced Science)期刊发表了题为“Direct Sequencing of 5‐Methylcytosine and 5‐Hydroxymethylcytosine at Single‐Base Resolution Unravels Their Distinct Roles in Alzheimer's Disease”的研究论文,提出了同时独立检测5mC与5hmC的方案,首次在单碱基分辨率水平系统揭示了5hmC在AD小鼠海马中的动态变化及其独立于5mC的调控功能。

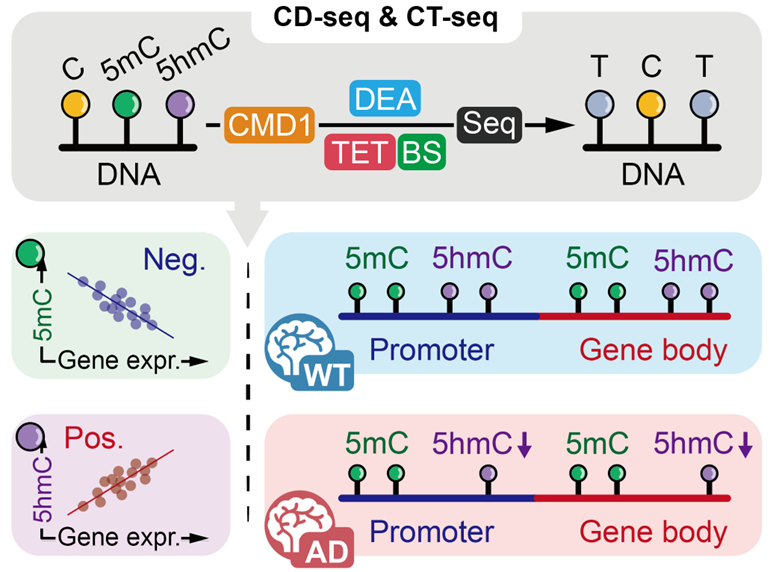

研究人员基于莱茵衣藻来源的CMD1蛋白,发展出全新的5mC保护方案,结合脱氨酶开发了CD-seq测序方法,实现对5mC的准确识别;再联合前人开发的ACE-seq用于5hmC检测,从而避免传统利用“全基因组甲基化测序结果与单一修饰测序结果做减法”的方案,极大减少测序误差,实现对不同DNA修饰的独立检测。此外,本研究还构建了CT-seq方法,与TAB-seq方法一同作为DNA修饰5mC与5hmC的另一种正交验证体系。

利用经典AD小鼠模型(5×FAD),研究人员首先应用质谱技术发现5hmC在AD小鼠的海马与小脑中显著降低,而5mC在所有组织中都无显著变化。进一步在AD小鼠海马中应用CD-seq与ACE-seq等测序技术同样得到了与质谱检测相同的结果,提示5hmC在海马中的动态变化可能与AD发生有重要关联。从测序结果上看,5hmC的含量降低发生在全基因组范围内的不同位点中,而5mC含量在不同位点中则存在升高、降低或不变等不同变化,提示5hmC的变化与5mC的改变完全独立。更重要的是,差异5hmC位点与差异5mC位点的重叠十分有限,表明5hmC可以作为独立的表观遗传标记,在AD的病理进程中可能发挥重要调控作用。

经典的理论认为5mC仅在启动子与增强子区域抑制基因转录,在基因体区域的积累则可以稳定并促进基因表达。在这项工作中,研究人员发现5hmC在基因组不同区域(启动子或基因体)都与基因表达呈正相关。相反的是,5mC在这些区域的积累都与转录抑制有关,这与经典的理论相左,从侧面验证了5mC的独立检测的重要性,也提示5mC在不同组织以及基因组不同区域的功能可能存在差异。然而,虽然5hmC在AD中大幅减少,但其并未直接导致广泛的基因表达变化,提示5hmC可能通过调控染色质开放性、DNA损伤修复等非转录机制参与AD发病过程,为后续的机制研究提供了全新思路。

总而言之,本研究不仅建立了5mC/5hmC的高精度的独立检测技术,还发现了5hmC在AD小鼠海马基因组中显著降低,可能发挥了独立于5mC的表观调控功能,强化了5hmC及其调控因子作为AD潜在干预靶点的研究基础。

同济大学生命科学与技术学院硕士研究生王子昕(已毕业)、博士研究生陈发迎和何宝丹为论文共同第一作者。同济大学生命科学与技术学院薛剑煌教授、史偈君教授与侯羽君教授为论文共同通讯作者。该研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市自然科学基金和同济大学与附属同济医院启动经费等项目的支持。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202507843