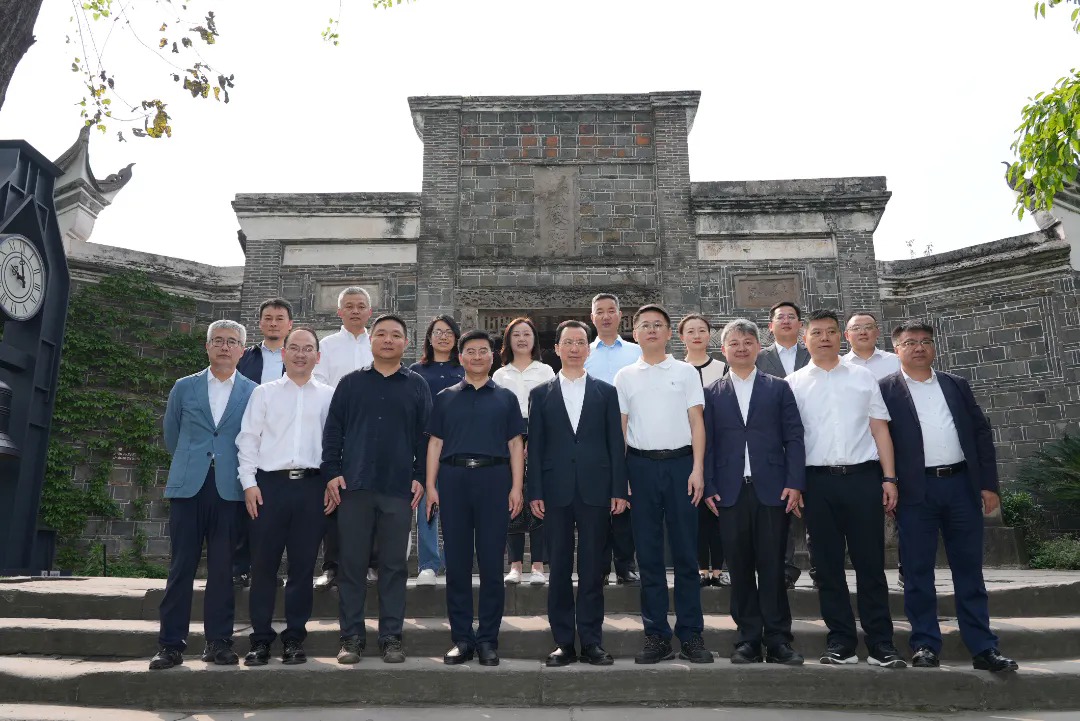

参观中国李庄文化抗战博物馆,踏访80多年前同济大学在李庄的办学旧址,探寻同济人在李庄的不平凡岁月……近日,时任同济大学校长、中国工程院院士郑庆华率队赴四川调研,推进省校、校地合作之际,专程前往宜宾市李庄镇考察寻根,感怀同济师生文化抗战、学术救国的使命担当,感念“第二故乡”和同济患难与共、同舟共济的深情厚谊。

“同济在李庄的这段办学历史让我很感动、很受教育,我们要永远铭记李庄人民的这份恩情,始终坚持‘与祖国同行、以科教济世’,持续深化校地合作,反哺‘第二故乡’,让这份深厚的校地情谊历久弥新,让同舟共济的精神发扬光大、永续传承!”校党委书记郑庆华说。

寻得一方宁静,坚持文化抗战

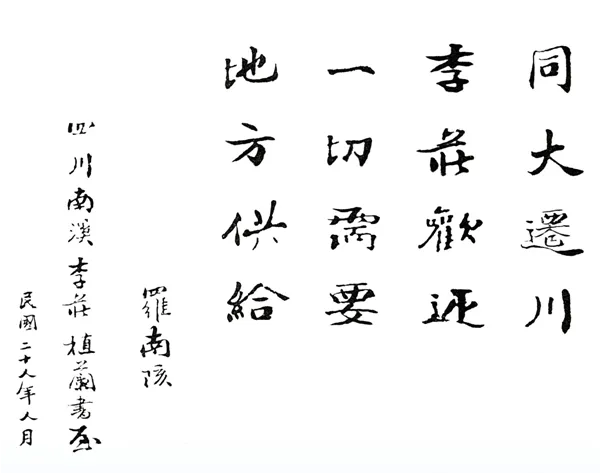

国立同济大学如何结缘“万里长江第一古镇”?85年前,李庄以“同大迁川,李庄欢迎,一切需要,地方供给”这纸十六字电文盛情相邀,向战时四处颠沛流离中的数千名同济师生敞开温暖怀抱,提供了一张难得的平静书桌。此后6年,在李庄人民的庇佑下,同济师生们得以远离战火,潜心问学,追求真理,科教报国。

1939年8月李庄乡绅发给同济的十六字电文

在中国李庄文化抗战博物馆,郑庆华现场参观了解作为四大文化抗战中心之一的李庄,在抗战期间克服重重困难,接纳同济大学、中央研究院历史语言研究所、中央博物院筹备处、中国营造学社等文教机构的历史,真切感悟作为抗战时期“文化脊梁”的李庄与各文教机构积极开展文化抗战、致力于文教救国的伟大精神。李庄文化抗战博物馆由同济教授主持设计。

追怀李庄岁月,坚定报国初心

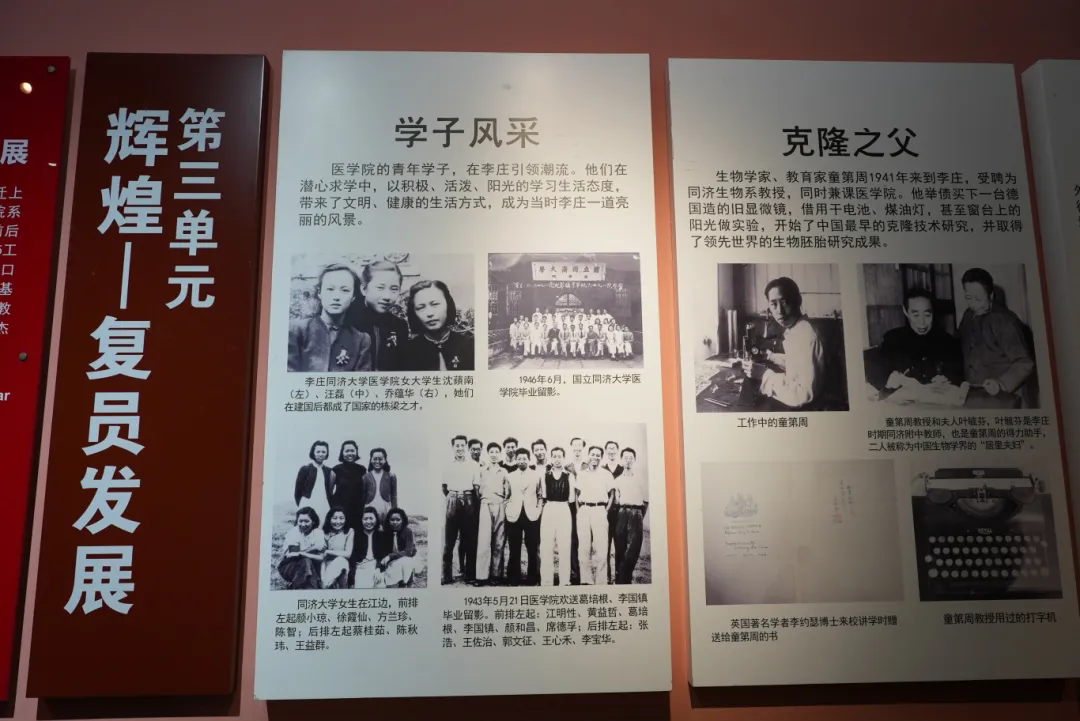

彼时,李庄人民把有“九宫十八庙”之称的庙宇、宗祠都腾出来给同济大学办学。在同济大学工学院旧址——东岳庙,郑庆华参观了“国立同济大学在李庄”主题展,在一张张老照片、一幅幅展板前驻足。展览由李庄景区管委会主办、同济大学档案馆(校史馆)提供支持,于去年年底开放,生动呈现了同济医、工、理、法四大学院弦歌不辍、潜心学术、服务地方、抗战救亡的奋斗历程,也展现了同济大学复员上海以后的转型发展以及发挥学科优势对宜宾和李庄的反哺和回报。

在同济大学医学院旧址——祖师殿,郑庆华参观了“国立同济大学医学院在李庄办学专题展”和“吴孟超院士回忆李庄岁月专题展”。展览重点回顾了国立同济大学医学院在李庄办学、开展科普、根治川南流行病“痹病”、救治百姓、服务地方的光荣历史,以及吴孟超院士等同济学子在李庄的求学生涯和学成报国、服务地方所作出的杰出贡献。

令人感佩不已的是,在抗战西迁和李庄办学时期,同济大学育人成果卓著,毕业生中有22人后来成为中国科学院、中国工程院院士。一大批优秀学者在艰苦环境下坚持开展学术研究和人才培养,成就斐然。

1943年6月,同济学生在李庄现场聆听英国著名学者李约瑟博士演讲

反哺“第二故乡”,情谊历久弥新

“同学们辛苦了,我们来看望大家了!”当天,郑庆华还来到李庄中学,亲切慰问正在此支教的同济大学第26届研究生支教团李庄分团的几位学生。一届届支教学子温暖接力,积极投身李庄基础教育,深度参与李庄中学教育教学和校园“五育”活动,联动同济资源,打造多项同济特色主题活动,为当地基础教育注入了生机活力。

同济人一直对李庄怀着感恩之心,主动发挥学科人才资源优势,通过医疗辅助、城乡规划、援建支教等方式一直和宜宾与李庄保持着密切联系,深情反哺地方经济社会发展和服务民生,不断续写校地合作的精彩新篇。

在宜宾和李庄调研期间,郑庆华在交流中与宜宾市委及各机构达成了新的合作共识,拟围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年开展研讨活动,围绕同济大学复员上海80周年举办同济大学西迁办学历程专题展览,围绕迎接同济大学建校120周年开展丰富多彩的文化活动,进一步活化同济大学在李庄的办学历史,挖掘各个历史时期同济与地方合作服务国家战略和区域经济社会发展的先进经验,进一步探索深化未来校地合作新范式。

学校此行还接洽和征集了在李庄时期办学的珍贵档案资料。(图/武毅翔)