在杨浦区人民政府特别支持下,同济大学四平路校区门口的城市交通岛上,一座全新贴心设施正式建成并投入使用——济舟同行。四平路繁忙的双向街道让红绿灯交通岛的夏日酷晒、雨夜倾盆等待留下遗憾的记忆。新落成的四平路“过街亭”分为一大一小两处,宛如同舟共济、水波轻展的两叶凉棚,为往来的师生和市民在候灯通行时提供避雨、遮阳的便利与安全保障。

四平路“过街亭”

上善若水,贴心关怀

区、校领导联合谋划:在城市快速发展的进程中,城市交通岛的舒适性问题长期被忽视。尤其在风雨天气与夏季高温时段,等待红灯的行人往往缺乏必要的遮蔽条件,出行体验因此受到影响。本项目正是在杨浦区人民政府与同济大学的联合谋划下,着眼于市民实际需求而推动落地。

袁烽团队设计建造落地:同济大学始终秉持人文关怀,关注师生与市民的切身感受,努力营造更加友好、宜人且富有温度的公共环境。四平路“过街亭”的建成,正是建筑与城市规划学院袁烽教授团队将研究与实践结合、将设计理念转化为现实成果的重要体现。

上善若水,同舟共济理念:“过街亭”的设计灵感源自同济大学校训“同舟共济”。屋面以水流般的起伏姿态舒展开来,远望轻盈如浪,仿佛将校园空间的韵律延展至街道之间;近看则沉稳厚重,折射出百年学府的文化积淀与精神底蕴。流动与坚实的并置,使空间既灵动自如、饱含力量,在候灯的片刻间,营造出秩序与安宁的氛围。

四平路“过街亭”落地效果

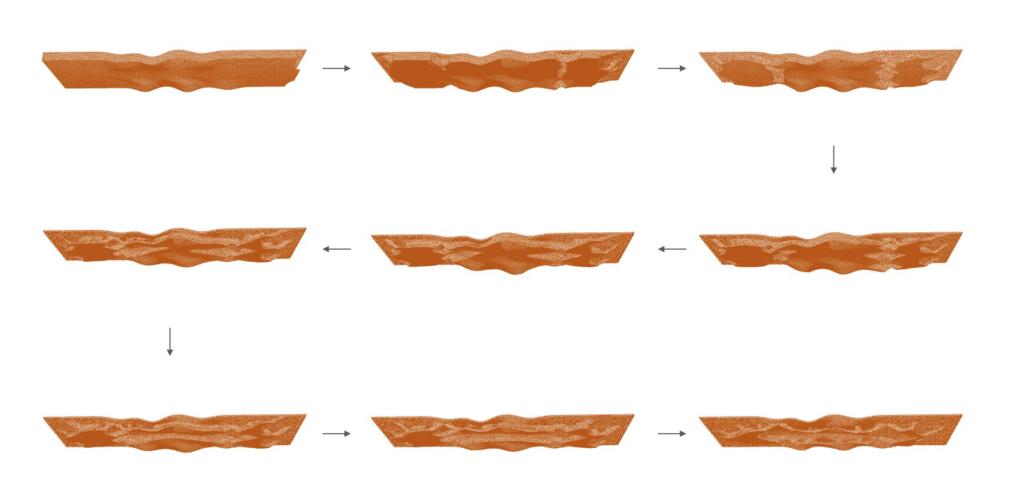

智能工艺,柔性建造

性能化建构:屋面采用双向张力形面,并结合拓扑优化与结构找形方法,生成仿生弯折的“舟形波体”,其中用于支撑的主结构由双向进化结构优化(BESO)算法演化而成。这种造型不仅呼应了设计的灵动意象,也有效增强了屋面的整体刚性。

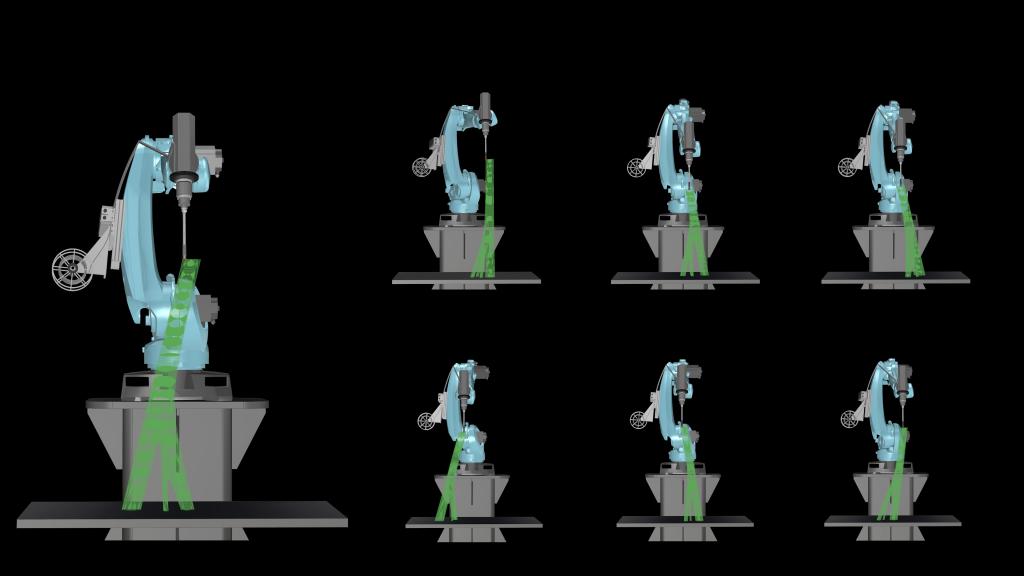

机器人工艺:自由流动的造型对施工提出了严苛挑战。项目在材料上采用不锈钢屋面与立柱、胶合木吊顶,并引入四项前沿智能建造工艺:金属3D打印立柱、机器人铣削木吊顶、机器人激光切割钢梁以及不锈钢双曲屋面的高精度成型。这些工艺不仅提升了加工精度与效率,同时突破了传统工艺难以实现的复杂曲面与节点制造难题。

柔性化建造:依托机器人建造与数字化工艺,设计中的灵动曲线得以精准还原。智能建造不仅体现技术的高效与精准,也传递出对行人需求的贴心关怀。这样的柔性化方式为未来城市公共设施的数字化生产提供了可复制的范式。在同济校门口,这一成果成为学术研究与社会实践融合的示范案例。

双向进化结构优化(BESO)过程

3D打印金属立柱

机器人木构铣削

激光切割钢板

预制吊装,举重若轻

高度预制化组装:在工厂内完成全部构件的加工与试装后,项目采用整体吊装方案,仅用一夜时间便完成了大小雨棚的安装。借助场地的三维扫描与数字重建,设计模型与施工现场实现了毫米级的精准对位,最终将吊装对接点的误差控制在5毫米以内。

城市微更新模式:这种“工厂预制—智能建造—快速安装”的施工方式,不仅有效减少了对交通和校园秩序的干扰,同时也验证了数字化建造在复杂公共项目中的高效性与可靠性。它为未来校园建设乃至更广泛的城市更新,提供了可借鉴的工程经验与技术路径。

小雨棚吊装

大雨棚吊装

四平路“过街亭”的建成不仅是市民与师生出行体验的改善,更是同济大学文化与科技精神的写照。新时代的同济,以“同济天下,崇尚科学,创新引领,追求卓越”为核心特质,在设计与建造的挑战中不断突破,以智慧与担当激励每一位同济人继续奋斗,共同奔涌向前。