物理科学与工程学院李勇团队联合祝捷团队和香港城市大学蔡定平团队关于超宽频超构吸声体的研究成果发表于《国家科学评论》

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-05-23 浏览:

近日,同济大学物理科学与工程学院声学研究所李勇教授团队,联合祝捷教授团队及香港城市大学蔡定平教授团队,成功研发出覆盖七倍频程(100Hz–12800Hz)的超宽频超构吸声体。该研究提出了一种基于Q加权模式密度调制的新机制,通过精确调控模式密度、共振频率和损耗,设计出工作频带几乎覆盖全部可听声范围的吸声体,显著提升了带宽和吸声效率。相关成果以“Seven-octave ultrabroadband metamaterial absorbers via Q-weighted mode density modulation”为题发表于《国家科学评论》(National Science Review)。

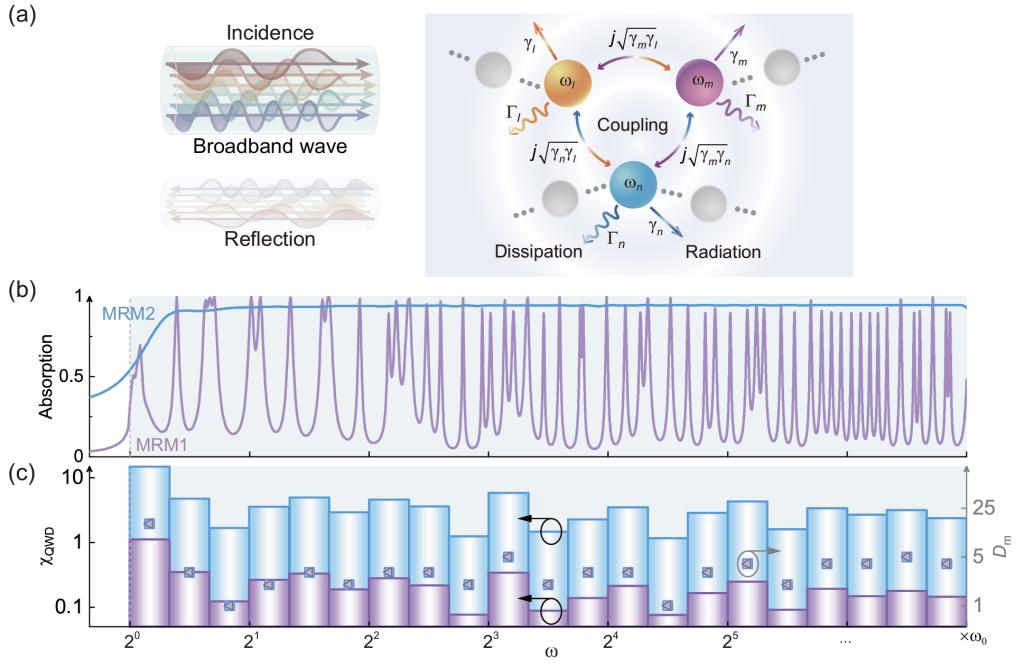

传统吸声材料(如多孔材料和共振结构)通常依赖较大体积或大量共振模式,难以在小体积内同时实现低频吸声与宽带调制。如何在有限体积内实现超宽带高效吸声一直是噪声控制领域的核心挑战。研究团队另辟蹊径,通过将模式密度、共振频率、辐射损耗与本征损耗统一调控,提出了基于Q因子加权的模式密度优化准则,通过调控多共振模式特性实现超宽频高效吸声[图1]。

图1、基于多共振模式系统的超宽带超构吸声体的物理机制

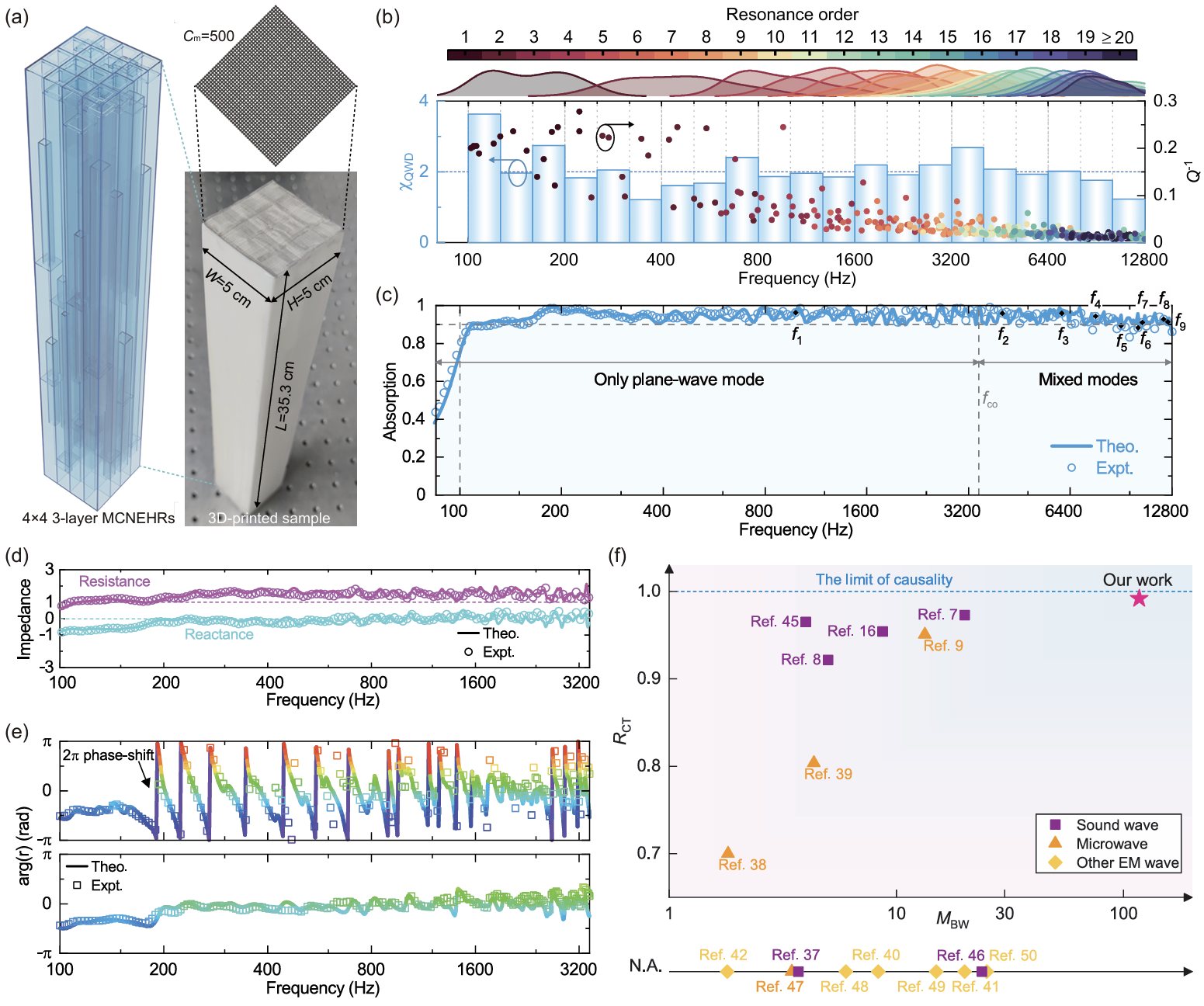

该研究通过16个串联亥姆霍兹共振器与超薄金属丝网(厚度0.05mm)精确调控共振模式特性。其中,亥姆霍兹共振器提供基础共振模式,金属丝网则解耦调控本征损耗,抑制阻抗振荡,实现全频段阻抗匹配。实验结果表明,该吸声体在100H至12800Hz频段内平均吸收系数约0.944,且厚度接近因果约束所需的最小厚度[图2]。

图2、工作频带覆盖七倍频程的超宽带吸声体

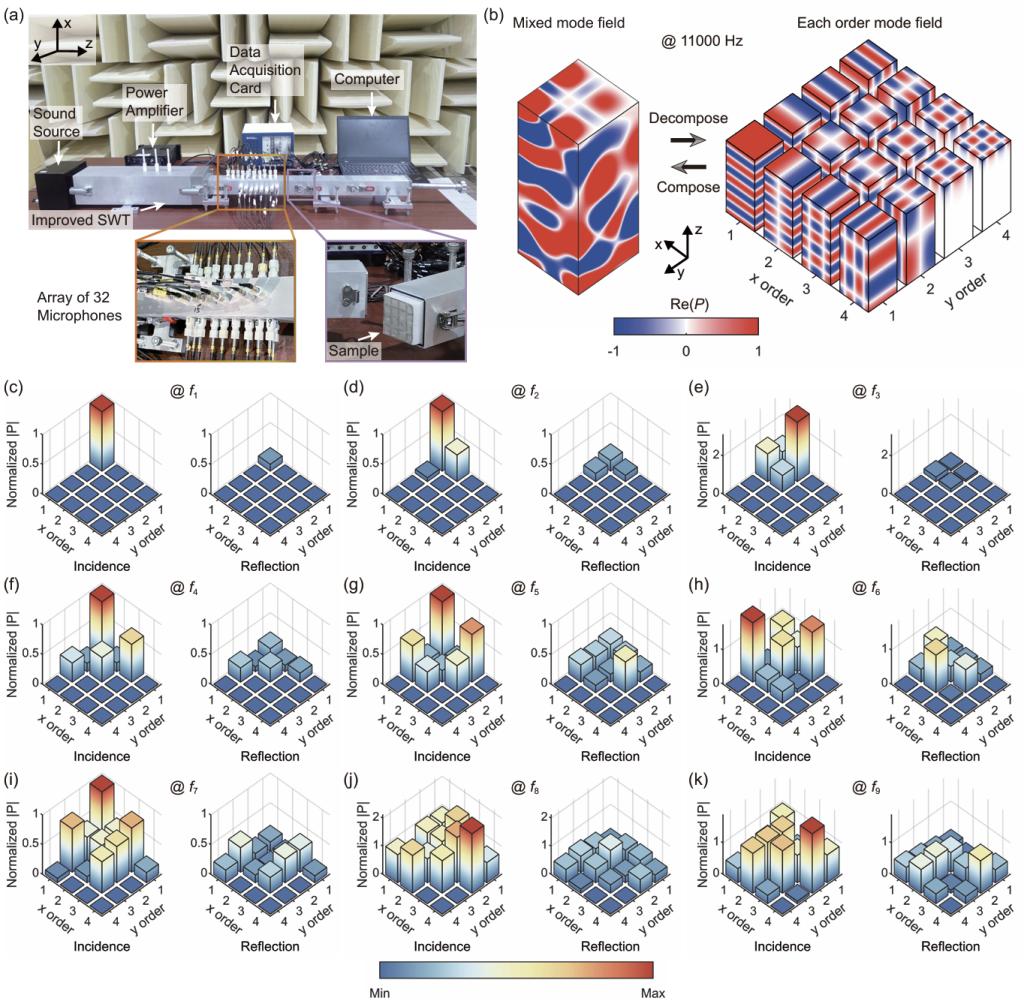

研究团队结合自主研发的多模态驻波管实验平台,验证了吸声体在平面波及混合模态下的吸声性能。该平台采用32个传声器分解高于截止频率的混合模式,精确测量包含平面波和高阶传播模态的吸声系数,充分验证了理论设计的准确性[图3]。

图3、混合模式下超构吸声体的吸声性能

该研究为高效宽带吸声体的设计提供了新方法,在噪声控制领域具有广阔的应用前景。此外,该理论方法有望进一步推广至电磁波、弹性波等其他波动系统,为多领域波动调控提供新思路。

同济大学博士生王能银、香港城市大学博士后黄思博和周志凌为论文共同第一作者,蔡定平教授、祝捷教授和李勇教授为论文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、上海市科学技术委员会、上海市基础研究特区计划、香港特别行政区大学资助委员会/研究资助局、香港城市大学、中国航空发动机集团及小米公益基金会的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf199