物理科学与工程学院王占山和李文斌团队关于极紫外光刻薄膜反射镜抗辐照损伤性能的研究成果发表于《纳米快报》

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-04-28 浏览:

近日,物理科学与工程学院王占山教授和李文斌教授团队在《纳米快报》(Nano Letters)在线发表了题为“Enhanced Damage Resistance of Mo/Si Multilayer Mirror with Carbon Barrier Layers Under Intense Nanosecond EUV Irradiation”的论文。该论文首次确定了碳阻隔层的引入能够有效增强极紫外光刻Mo/Si多层膜的抗极紫外辐照损伤性能。研究团队对传统的Mo/Si多层膜以及引入碳阻隔层的Mo/C/Si/C多层膜开展了纳秒极紫外辐照损伤探究,详细阐述了Mo/Si多层膜原子扩散反应的损伤机制,并首次揭示了Mo/C/Si/C多层膜受EUV辐照诱导发生的非均匀石墨化损伤过程。

工作波长13.5 nm的极紫外光刻技术是推动集成电路产业发展的核心所在。Mo/Si多层膜反射镜具有高的极紫外正入射反射率,已成为极紫外光刻反射式光学系统的核心元件。近年来,为满足芯片制程需求,高功率的极紫外光源持续发展,不论极紫外激光等离子体光源亦或自由电子激光的脉冲功率都在成倍提升。EUV多层膜反射镜长期暴露于强极紫外辐照之下,可能会引起其“灾难性”的不可逆辐照损伤,最终影响极紫外光刻机的产能和效率、甚至使用寿命。因此,改善Mo/Si多层膜反射镜的抗辐照损伤性能,剖析超强极紫外光脉冲与反射镜的作用机理,对极紫外光刻的实际应用具有重要意义。

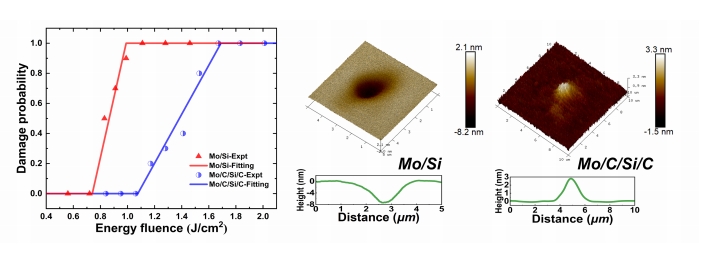

针对上述科学问题,研究团队设计并制备了工作波长13.5 nm的Mo/Si和Mo/C/Si/C多层膜反射镜,利用实验室自建的纳秒极紫外辐照损伤系统对反射镜开展了工作波长EUV辐照损伤实验。研究发现两块反射镜具有截然不同的损伤特征,其中Mo/Si呈现光滑的陨石坑状,而Mo/C/Si/C为鼓包状凸起(图1),引入碳插层Mo/Si多层膜的损伤阈值提升了约46%。

图1、Mo/Si及Mo/C/Si/C多层膜EUV损伤阈值和损伤形貌AFM测试图

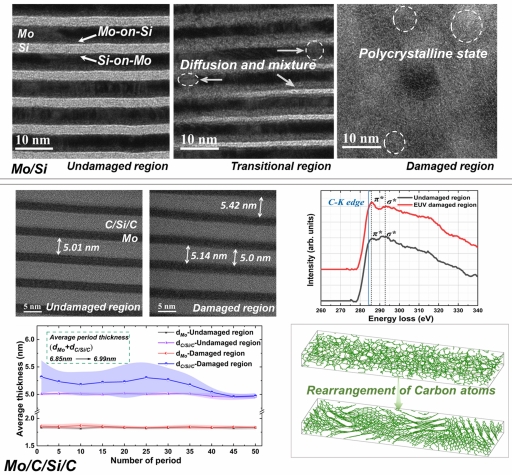

通过全方位表征测试,研究表明Mo/Si多层膜的EUV损伤归因于Mo和Si原子之间的扩散反应,生成钼硅化物(h-MoSi₂、t-Mo₅Si₃)导致多层膜结构塌缩,从而产生光滑的坑状损伤形貌。然而,Mo/C/Si/C多层膜的损伤行为与碳层的非均匀石墨化有关,导致辐照区C/Si/C层出现随机分布的膨胀,产生了凸起状形貌。基于分子动力学模拟,研究阐明了非均匀膨胀为无定型态碳膜在EUV辐照诱导下发生了石墨化,随机堆叠的石墨结构形成了非均匀膨胀(图2)。

图2、Mo/Si多层膜和Mo/C/Si/C多层膜透射电子显微图,膜层厚度统计分布与能量损失谱测试图与无定型碳薄膜石墨化分子动力学模拟

该项研究对于理解超强纳秒EUV光脉冲与多层膜反射镜之间的作用机理,提升极紫外光刻核心光学元件的抗辐照性能具有重要参考价值。

同济大学李文斌教授和王占山教授是论文共同通讯作者,博士研究生恽超为论文第一作者,对论文具有重要贡献的合作者还包括博士生李淑慧和刘翔月、硕士生胡音晫,助理教授张哲和黄秋实教授等。该研究工作得到了国家自然科学基金项目的支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c01457