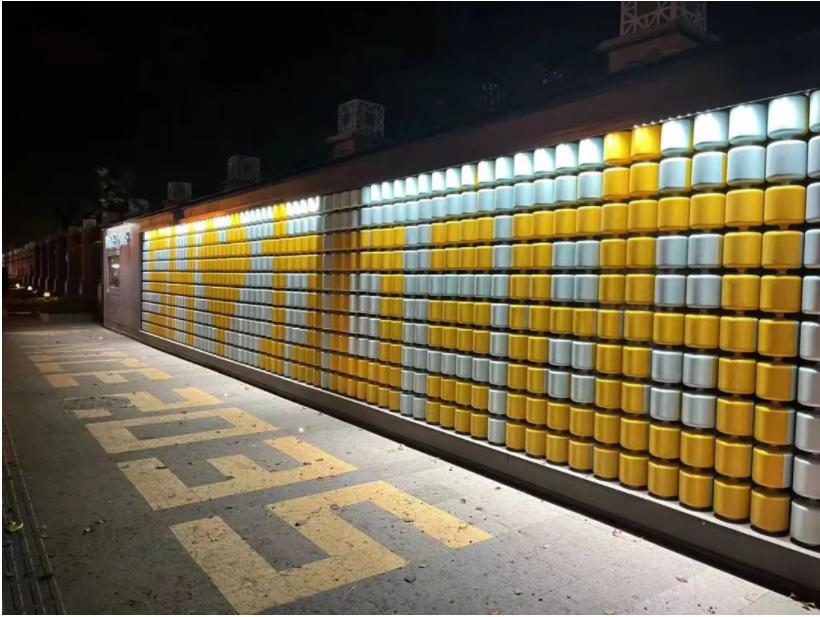

“SH❤加油!”3月12日晚,在同济大学四平路校区旁的赤峰路上,出现了这样一面为上海打气的“加油墙”。这一由同济大学设计创意学院设计的交互装置——“翻转同济”,在学院教师和热心市民的齐心“翻转”下,喊出了全上海人民的共同心声。

临时起意,市民与教师一起“翻转” 为上海加油!

“翻转同济”是上海NICE2035未来生活原型街赤峰路段的一个创意交互装置,由上海筑道城市设计咨询有限公司设计总监、同济大学设计创意学院外聘讲师郭泠设计。800个蓝橙双色圆筒组成的“翻转同济”墙面,每个圆筒都可以随意拨动,转动之下,墙面便会不断地变化出不同的图案色彩。恰好就在公交车站旁,里边是同济大学校园,外面是人来人往的居民区,下班路过、散步经过、等候公交时随手“翻转”一下,不管你是谁,都可以用这面翻转墙“说”几句自己的心里话,或是表达一下当下的感受,有点像个“树洞”。去年设计完成后,“翻转同济”就成为“网红墙”,毗邻校园,墙上出现最多的还是甜甜的表白。“有时候上午是一个人的名字,下午出现的就是另一个人名了。”每天上班都会经过这面墙的郭泠笑道,甜蜜蜜的恋爱告白图案也让这里充满了青春的气息。

不过,3月12日晚,这面“表白墙”上却出现了向全体上海市民的“告白”。大写的“上海”拼音首字母缩写,加上一颗爱心,后面是“加油”两个大字。同济设计创意学院的教师和热心市民们一同拼出了这句为上海加油打气的心声。这是个临时产生的创意。3月12日下午,同济大学设计创意学院教师倪旻卿到赤峰路的核酸检测点进行核酸检测,排着长队的她随手拍了张照片发到了学院群里,恰好就在“翻转同济”旁边。这让同济大学副校长、设计创意学院院长娄永琪产生了一个想法——顺手“翻转”一下,给疫情下的上海加个油。

学院群的老师都觉得是个“good idea”,纷纷出谋划策。“最初是想排成字母版SH+U,这个U(YOU)也代表着每个你我他。”在现场的倪旻卿老师做完核酸检测后立刻行动了起来,而周围的市民们听说了这个创意,也很积极地参与进来,人多力量大,很快就翻转出了更难拼写的汉字图案——“SH加油”,中间还有颗大大的爱心。“拼完后,大家都很感动,纷纷在那里合影留念。”倪旻卿老师说。“同舟共济”是同济大学的校训,“翻转同济”想表达的也正是“我们在一起”。

共同期望,每个人都能成为美好生活创造者

这也让“翻转同济”的设计师郭泠颇为感动。“我在设计最初,就是希望它像一张白纸,每个使用者都可以给它第二次生命,传达不同的意义。”他说。无论是那些个人的可爱的恋爱表白,还是在这个特殊时期,大家共同表达的对这座城市的祝福,都是对生命和生活的美好期望。

“其实我们最早做这个设计时,考虑的是如何打破校园围墙,重新塑造校园和社会的边界。” 郭泠告诉记者,“翻转同济”原先是一堵校园围墙,外面是街道,有个公交车站,里边就是同济大学的学校大操场。“我观察到很多人在等车时,都会很好奇,会往里看,我就希望我的设计装饰一定是要让行人和学校里的人可以互动起来的。”

这样的互动,在这次的“临时起意”中也得到了最明显的呈现。校外的市民和学校的老师一起,自发地拼出一整面墙的“表白”给我们共同生活的这座城市和城市里的人们,真正实现了共融。

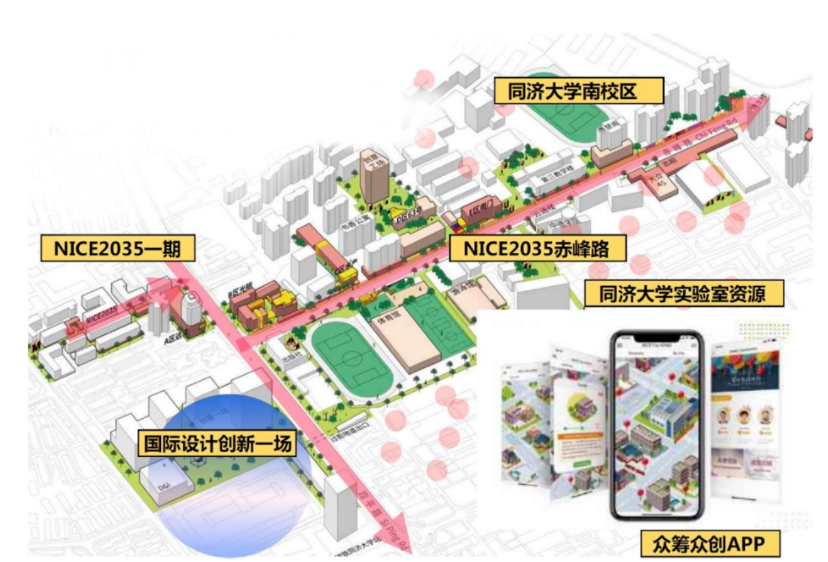

这也是“翻转同济”所在的“NICE2035未来生活原型街”社会创新项目的意义。这一由同济大学设计创意学院发起的面向2035年的“创新、创业、创造”三创社区,以“生活+艺术+科技”的理念对同济周边的街道进行微更新,以“生活实验室”试验未来的“美好生活”。“人人都可以成为美好生活的创造者”,正是这一实验想要告诉大家的。

在“翻转同济”的旁边,郭泠还配置了一块液晶显示屏。按照他的想法,这块显示屏可以告诉经过的人们,校园里其实有很多场馆是对外开放的,通过与校园网连接,直接就可以在这里预约自己想要去参观或是使用的场馆场地,让学校资源与社会共享。“不过因为疫情的关系,现阶段这一想法还无法实现。” 郭泠说,但他相信,这个特殊的艰难时段终将过去,“相信很快就会有‘打开’的一天。”