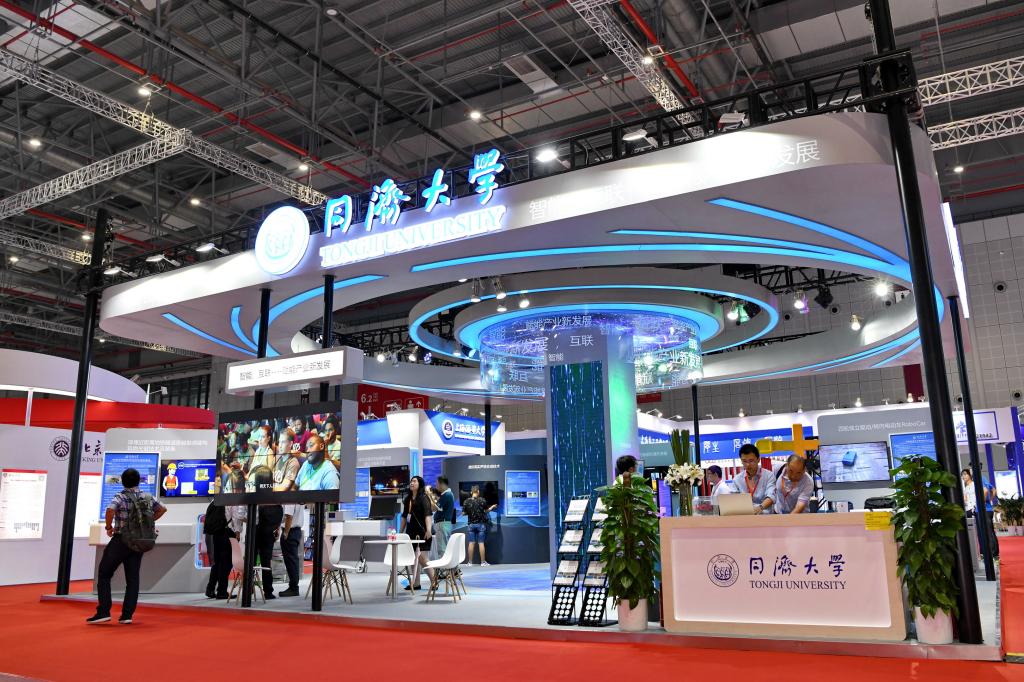

小展台 大世界——第21届中国国际工业博览会同济展台参观记

来源:新闻中心

时间:2019-09-17 浏览:

“小展台,大世界!”参观过第21届中国国际工业博览会同济大学展台的人纷纷点赞。9月17日,我校携“盾构透视眼——深埋近距离地铁隧道穿越敏感建构物关键技术及装备”、冷媒罐装生产线、移动激光扫描仪器等13件展品亮相中国国际工业博览会(工博会),140余平方米的展台引来川流不息的参观人群。

声音能跟人走、“普通水龙头”也参展?

“声音会跟着你走的。”虚拟声音场中的高卫明老师介绍,记者数过去,一、二、三、四……转了一圈,数到第28个音箱。“门这里还有4个的,但因为是展览,进进出出的门就没摆音箱了。”高老师说,普通的声音,如音乐、森林、海洋等等发出的声音,经过刘海生团队的技术处理,就能让声音跟着人走,你走到哪里就能身临其境的美妙效果。用专业的说法就是声场合成技术。它是基于赫姆霍兹原理,利用边界上的子声源合成域内的声场。该技术能够准确再现声音的方位、距离等空间信息,特别适合于再现多方位、流动声源所形成的复杂声场,能够在大部分观众区内形成栩栩如生的声景,在观众区内营造出接近真实声场的声景。该系统可广泛地应用于虚拟音乐厅、虚拟商场、电竞游戏、智慧教室等领域,目前已申请相关国家发明专利1项,应用于上海长江剧场。

普普通通的水龙头也来参展?正疑惑间,一位漂亮的姑娘上前,说,看起来和普通水龙头确实没啥区别,我接杯水,您就看出区别了。说话间,小范拿出两只玻璃杯,左边一只从普通水龙头上接了水,杯中鱼眼蟹眼翻滚腾挪;右边这只杯子接了水却气眼细密,颜色带白如牛奶。为何?她说,这是因为采用了微纳米气泡技术,这种气泡尺寸小、比表面积巨大,表面带负电荷,可轻松去除蔬菜农药残留、衣物洗衣粉残留,深度清洁皮肤,等等。“我们的技术就藏在这龙头里。”说话间,小范打开龙头,记者仔细端详,发现除了孔径呈锥形、加一只小小的滤网外,黑黝黝的啥也没有;“我们通过特殊的技术方法,把进来的水打碎、切割,让水颗粒变小(纳米级),为其赋能。”小范笑眯眯地说。

“我们要解决的是实际问题”

类似实用的展品还有不少。机械学院赵立焱与汽车学院梁博文两位本科生正在摆弄一辆很骨感、很前卫的小汽车模型,上前询问,原来这是一辆专为下肢残障人士设计的智能汽车电动门椅:悬在车门边的抬车一样的踏板,当轮椅来到,放下,轮椅上去,缓缓升起,转向,进入车内,然后它收缩隐形。车内,他们还为方便残疾人移动位置,做了智能设计。“你们的目标是啥?”记者问。“产业化。做了这台车,花了5000元,风洞支持的。下一步,就是要找合作方或者风投。”两张青春的脸庞洋溢着对自己设计的深深热爱。

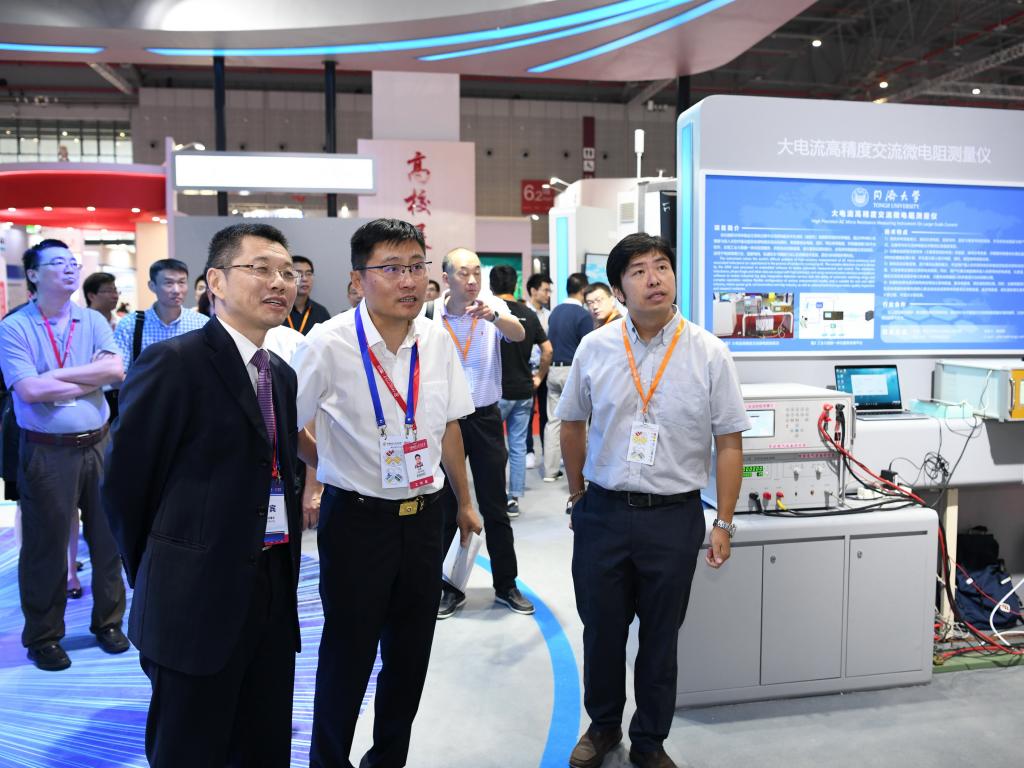

业内人士都知道,高压电流的传输存在损耗,因为电流总是从麻花状的铜、铝线外围走,形成阻抗,阻抗一大就很容易发生事故。秦国锋介绍,交流电输送过程中电阻及伴生感抗(容抗)的高精度测量一直是个世界性难题。我们的这套仪器,解决了这一难题,测量精度可达千分之一。记者站在“大电流高精度交流微电阻测量仪”展台前,仔细端详着:一台白色的、扁扁的小柜子,伸出几根颜色不同的线,接着地上绿色板上的那根粗粗的铜线(高压电缆线)。秦国锋介绍,我们的工作都在这台白柜子里,自动测量获得的温度、端电压等参数通过里面的模数转换模块,传输到处理器,这个显示屏上就有了电阻、感抗、相位角等测量结果。他说,有了这套设备,今后就不会再发生西安地铁那样的事故了。秦国锋介绍,团队还做了直流电的感抗测量设备,与一家企业合作研发的,目前的市场占有率在60%以上;这种设备目前只有我们一家研发出来,无标准可参照,现在我们正在制定标准。

“这个想法是北极时产生的,我们想解决这个难题。”环境学院黄清辉老师介绍“水下自动化时间序列被动采样器”时说。科学术语很拗口,其实这就是一套“替人”方案。众所周知,科学考察必须亲临现场才能采集到真实的数据,但那些环境恶劣、人类无法长期驻留的地方怎么办?黄清辉发明的这套采样器就是一套宛如常驻水中的“大使”:让一只大圆柱里绑上数支小圆柱,三五支、六七支,直至十余支,随采样需要而定,按需求绑定采样器,每根小圆柱(采样器)自带动力,定时开合。放入目标水域,圆柱里事先设置好的滤网膜就物随人愿、定期打开闭合,采集各种数据,如二噁英、有机氯农药、氯化石蜡、氨基酸、脂肪酸、代谢物、有机酸等等。它的应用场景太多了,高山湖泊、大洋、深海和极地水体采样,长时间、高可靠性、无人值守地履行使命就变得简单。黄清辉说:“它可以免去常规科考大体积水样的运输和保存等难题,具有长期驻守、按指令采集和无需照看等优点。我们在江苏常州的应用效果很好。下一步,我们将其APP化,估计今年底就可实现手机远程控制。”

展品:面向工程实际,提升工作效能

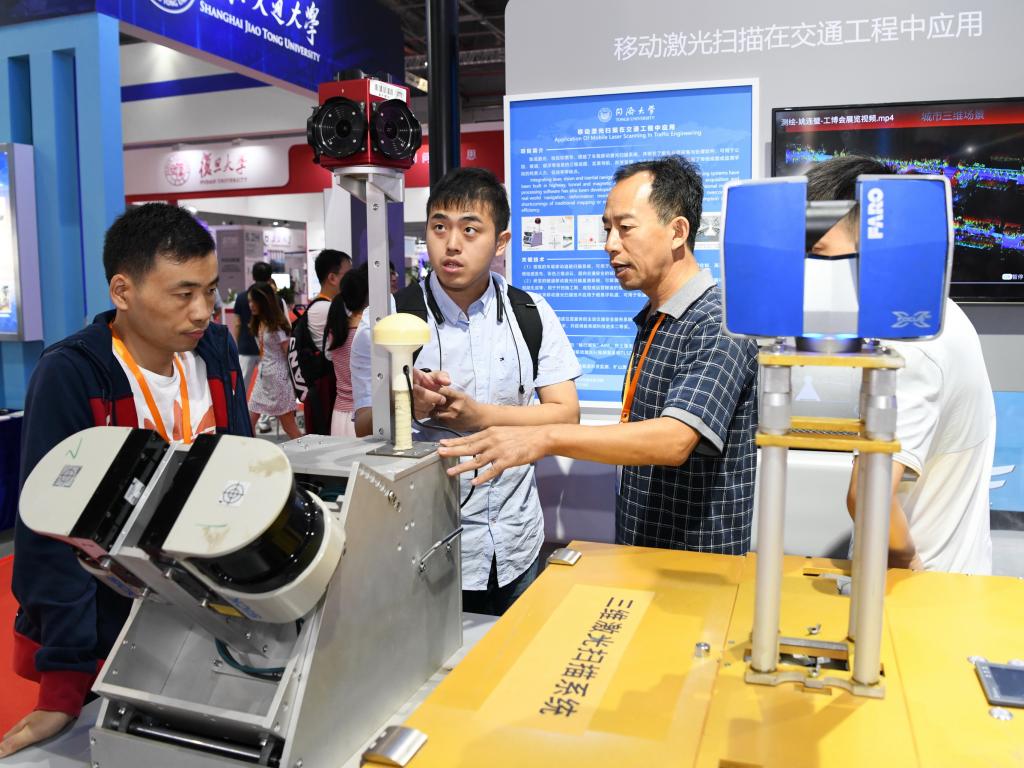

面向工程应用是同济的传统,今年工博会这一传统继续光大。盾构透视眼、冷媒罐装生产线、移动激光扫描等展品,都是如此。“这台小黄车简简单单,貌不惊人,但它沿着我们的地铁线走一遭,激光所到之处,损伤、缺陷,哪怕是一个硬币、一片树叶、轨道上的一道刮痕,都看得清清楚楚、记得明明白白,可谓纤毫毕现。”姚连璧教授妙语连珠,介绍自己的“孩子”,它不需要借助光源,暗夜中犹如日在中天,尽责全天候,轨道疲劳、变形的状况,它记录了、建模了,三维模型就如同立体的CT,极大方便了维护保养等需求。

“这是面向港口、堆场和隧道掘进等场景开发出来的一套激光测量设备。”张盖介绍其设备说。他指着一人多高、硬朗壮硕的黄色“工尺”架说,你看那个黑色的物体,就是探头,它能左右180度转弯,侦测环境、采集数据,传输至平台。“堆场环境较为恶劣、堆场往往人难以企及,开挖中的隧道未知因素太复杂,这些地方正是让这套系统大显身手的场所。”张盖说。顺着手指的方向,那只大大的扁扁的黑眼睛正在摆头。

走出同济展台,稍远处观察:这里人头攒动,比划者、点头者、说话者、探头深望者、低头端详者、窃窃低语者……男女老少、熙熙攘攘、络绎不绝,俨然一幅雍熙集市光景。(程国政/文 周游/图)