欣闻常青教授当选中科院院士,本网记者对他进行了专访,对于他从事建筑学和历史建筑保护的心路历程,他娓娓道来。

1问:常教授,能否简要说说您是如何走上建筑学的专业之路的?

1、在交大附小; 2、在交大附中; 3、在中科院研究生院; 4、东南毕业到同济; 5、近年在同济

答:我和当年许多建筑学子们一样,都是因为从小喜欢美术而学了建筑。我在小学和中学阶段一直是个美术分子,1973年“右倾回潮”要在中学生中选拔美院大学生,我是西安市第八十三中(原交大附中)被挑中的两个之一,后因种种制约没去成。高中毕业当工人又被省里选去做了半年展览会美工。此外在中学还演过戏,经常被叫去参加调演,记得交大很像样的交响乐队曾为我主唱的“革命现代京剧”《沙家浜》选段伴奏过。再后就是参加高考,被邻居西冶的张缙学教授引领考进了该校建筑系。大学毕业后在一家设计院做了两年助理建筑师,随后考取中国科学院的研究生,跟随曾做过梁思成先生秘书的张驭寰研究员学攻读中国建筑史,修课阶段在研究生院度过(今中国科学院大学)。记得在京那段学习时光最兴奋的就是在北大、社科院等处选课,经常参加那里特有的文化圈子活动,比如在社科院上过任继愈先生的哲学史课;在中国文化书院的中西文化比较班上聆听过梁漱溟、汤一介、张岱年、杜维明等名家的演讲。在研究生院听李政道先生演说,其中一句“能与一个新兴学科一起成长的学子是最幸运的”印象至深,当时就引发了如何与古老的建筑学一起生长的思考。

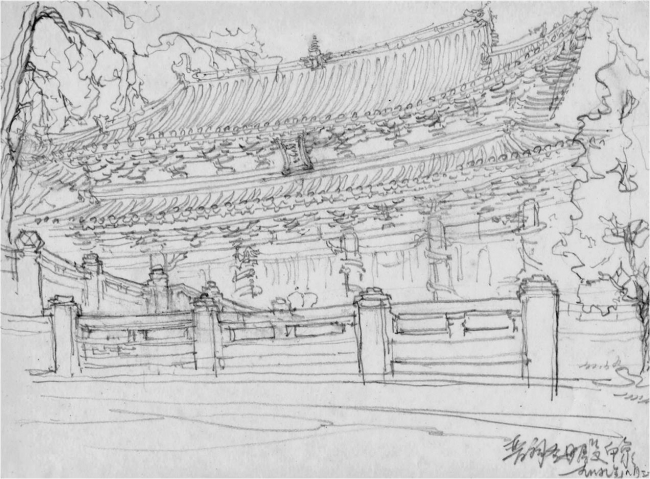

常青在中科院研究生院(1985年) 常青1986年在塔里木盆地周缘考察时所绘和静喇嘛庙速写

常青1989年在山西考察古建筑时所绘太原晋祠圣母殿速写

毕业留所工作不久,就被南京工学院“东方建筑比较”课题所吸引,毅然放弃在京的工作和户口南下攻博了。毕业来到同济大学建筑与城市规划学院做博士后已是90年代初。这里是中国唯一的建筑现代派教育策源地,来这里二十多年,在联系导师,我心目中建筑界的周小燕-罗小未先生,及其他同济精英教授们的影响下,20多年中使我发生了脱胎换骨的蜕变,即从专业理念和方法上的趋同取向变为了多元融合,这是严谨求精的学院派与开放求变的现代派两种教育理念及各自优势,对我的成长所起的综合作用。所以我深深感念培养过我的几所建筑院校,特别是同济大学,因为我的成长逾三分之二时间是在同济度过的。

1995年与同济和东大师长在同济校园合影,右起路秉杰教授、郑时龄院士、郭湖生教授(常青在东大时的博士生导师),卢济威教授、常青

回想起来,虽有西安、南京和北京三大古都的长期学习和生活经历,但我命中注定要与同济结缘。在同济近四分之一的世纪里,我渐渐融入了这个开放兼容、不拘一格和从容接轨国际的“同济学派”。中国的这个学派能为国际所高度认可,很大程度上是因为拥有冯纪忠先生所代表的一批“智者”的领航。其中对我影响最大的是罗小未先生,她不但在专业教学和研究上出类拔萃,给人深刻启迪,谈笑间也总能让你感受到“世事洞明皆学问”的道理。除了老一辈,同济建筑学的精英教授中,对我影响至深的,一位是郑时龄院士,他对学问的精深钻研一直是我仿效的榜样;另一位是赵秀恒教授,他在设计、教学和管理方面思维敏捷、果断干练, 1995年当系主任时邀我做他的副手,使我在学科建设的组织能力和全局关照方面得到了锻炼机会。

常青到同济后第一次出国考察的对象-是丝路南线的印度,该照片为常青与印度阿格拉一座礼拜寺学堂中的师生在一起(1993年)。

2问:您最有成就感的研究案例是哪个?

答:应该是1993年在全球华人公开招标的学术工程——百卷《中华文化通志》的《建筑志》投标中标时的激动,那一刻至今难忘,因为没想到一个35岁的学界小辈竟能拿到这样份量的专业项目(原想的只是碰碰运气而已)。恰好这一年去了印度等南亚国家考察,加上博士期间的研究经历,于是我写的《建筑志》中就有了一般建筑史著述所少见的中外建筑比较章节。这套丛书后来获得了第四届国家图书奖最高奖,并被美国宾夕法尼亚大学图书馆建馆250周年作为中国国礼收藏。这以后随着岁数和阅历的增长,很少再有什么研究项目能产生比《建筑志》中标那种更让人兴奋的感觉了。直到2004年,接受主持西藏日喀则宗山宫堡复原工程设计的上海市援藏任务(迄今最大的单个援藏项目),在六年时间里八上青藏高原所由生的那种永难忘怀的经历和亢奋,以及工程竣工后,被当地藏胞喜悦的面庞和泪水所引发的那份深深的感动,也称得上是溢于言表啊。最近这个设计获得了亚洲建筑界最高奖——亚洲建筑师协会建筑金奖。

常青撰著、编著和主编的代表性著作

3问:可否谈谈设计或研究的理念?如何看待建筑风格?

答:我在中科院研究生院学习时得到的一句名言:“一门学科的最高境界是科学与艺术的‘联姻’”,至今记忆犹新。而建筑学既非纯科学,也非纯艺术,其宗旨是要以科学的思想和理性的方法,技术的手段和艺术的手法,解决社会与文化对建成环境极为复杂多样的需求问题。所以贝聿铭先生来同济演讲时曾说“建筑是最高最难的艺术”,因建筑不但是耗能机器和污染源,而且被社会看作艺术形式,众口难调,莫衷一是。所以一方面要在适用、经济、美观三者间寻求平衡,另一方面又不能不加区别地等量齐观,比如住宅设计的功能因素永远占据首位,而文化地标性建筑的造型因素必优先考虑。至于“风格”问题,在这个多元、多价的时代,从国际范围看,随着单一价值尺度的不复存在,代表国家、民族的划一“风格”早已过时,“明星”建筑师的个人“风格”则归于文化消费的市场定位,这是建筑自身的艺术属性所决定的。从我所主要从事的历史环境再生设计研究领域来说,基本的理念和策略很难与“风格”直接关联,可将之概括为“瞻前顾后、与古为新”,或“新旧共生、和而不同”。台湾的汉宝德先生借“大乘佛教”的概念提出,建筑师应当克服自恋情结,接受建筑的大众艺术化和商业化现实。而在实际中,追求表现自我和个人趣味的“明星”建筑师,和倾力满足业主欲求和口味的务实建筑师,似乎一直都是各得其所。从个人与社会结合的角度看,中国现阶段最需要的,其实是像印度查尔斯.科里亚那样既坚守本土传统精华,又批判地吸收西方建筑“现代性”的“全球在地”建筑师。

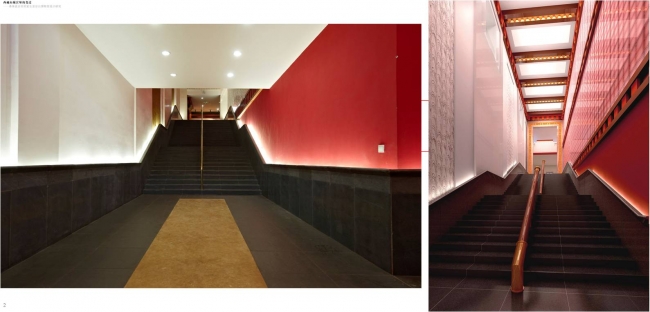

常青主持的上海最大单项援藏工程-日喀则桑珠孜宗堡修复及宗山博物馆设计。下左:历史上的日喀则宗山宫堡-桑珠孜宗堡;下右:“文革”被毁后的废墟;上:复原后的雄姿,保留了废墟,恢复了历史天际线,内部设计了后藏第一座历史博物馆。

宫堡内历史博物馆过厅:墙面仍采用红、白主调,传统藏艺的敷地“阿尕土”和饰墙“手拨纹”,以及藏式特有的扶手、壁饰等,都被融合进了新的室内设计中。

4问:怎么会想到领衔创办国内第一个“历史建筑保护工程”专业和“历史环境再生”的学科方向?现在的地位、影响力及国际比较如何?

答:建筑学是关于建成环境(built environment)的学问,而建成环境大致可分为“既存的”和“待建的”两大部分,研究建筑学首先需要搞清楚存量和增量的关系,去和留的关系,保存、翻建、加建和新建的关系。而历史建筑就是既存环境中最重要的文化遗产。在改革开放初期,经过大拆大建的城乡改造阶段之后,传统与现代、保护与发展的矛盾日益凸显,在我们这样的文明古国,再不给城乡文化遗产留出充分的生存空间就太晚了,太悲催了。但是历史建筑保护的专业性极强,而且要跨学科,不是喊几句情感口号就能做好的,战后欧美的建筑院校普遍有这个专业,中国怎么可以没有呢?所以这个专业一定要办,而且在上海同济首办也合适,因为美国比我们早办三十八年,也是从经济最发达的城市——纽约的哥伦比亚大学开始办的,人家哥大建筑学院的全称都是叫“建筑、规划与保护学院”。然而首办没有经验,一切从头摸索,是受着巨大的压力、非议和挫折坚持下来的,目前国内已有六家在办,就连香港大学建筑学院也开始有这个专业的本科了。如今同济建筑城规学院的这个专业仍走在国内最前列,拥有一流的建筑、规划和材料专家、国内建筑院校首个保护技术实验中心、国际顶尖的同类专业院校外联资源,以及学院内联合国教科文组织世界文化遗产研究与培训中心的国际化平台。

虽然我们强调历史建筑保护的重要性,但是也应看到历史建筑所在的城乡历史环境最核心的问题是“再生”。今天保护的概念已经从历史建筑的单体、群体,扩大到了历史街区、地段、区域乃至整座城市,也即可以涵盖历史城市的许许多多生活空间。这种情形下片面地只谈保护怎么行?城乡历史环境从来都是有机的生命体,应当为其找到适应性的活化和进化途径。所以研究如何实现保护前提下的“再生”,成为常青研究室主攻方向之一。比如我主持的上海外滩源前期规划和杭州长河来氏聚落再生规划等,就分别探讨了城乡历史环境如何在保护约束下“再生”的问题,曾获国内外重要奖项。总之,“再生”可以概括为“瞻前顾后、与古为新”和“新旧共生、和而不同”。

常青对古韵新风建筑的探索:新疆库车龟兹文化中心实施方案设计(已竣工)

常青主持的外滩轮船招商总局大楼修复工程设计,修复前(右)后(中)对比及竣工后全景图(左)

常青2003年与助手摄于外滩九号工地

5问: 您目前的研究重点?有何突破?对现实生活有何影响?

答:在初级城镇化的拆旧建新浪潮之后,我称现今的新型城镇化为“二次城镇化”,因为第一要梳理和解决初级城镇化所遗留的问题,第二要在汲取前者经验和教训的基础上推动新的城镇化进程。简言之就是妥善处理存量和增量的品质及相互关系问题。从建筑学的角度,我们正在开始做最基础的工作——城乡风土建筑谱系的基质分类研究和图谱绘制工作。这是一个前人尚未系统做过的开拓性研究领域,是以地域方言区为背景、传统建筑匠作系统为单位的开放式研究体系,目的是为日后以地域风土建筑谱系为基础,为所在历史环境的保护与再生提供参照系和样本指南。这些风土建筑谱系由北而南大致可概括为“西北区域”的五大谱系和“东南区域”的九大谱系。目前我们已经用三年时间对“东南区域”的江南赣语、徽语和吴语方言区内风土建筑谱系做了系列比较研究。“十三五”期间,我和我的团队将继续在城乡历史环境的再生-有机更新中,发挥应有的研究和实践参与作用。

6问:您如何看待“院士”身份与工作愿景的关系?

答:我在学院今年的研究生毕业典礼上提出,学术有三个层次,第一个是学术资格,第二个是学术能力,第三个是学术境界。结合今天的这个问题来说,资格是“帽子”和光环,比如硕士、博士(或许也包括“院士”),这是努力后的完成时;能力是看能否持续生产出新知识,能否把“术”和“业”恰当结合,这是坚持中的进行时(“院士”应做的更好);境界是对事物本质透彻的体味和过心的裁量,这是追求中的将来时(对“院士”也一样)。由于对事物的认知永无止境,所以人人都永在路上,而无论是什么身份,都可努力践行“活到老、学到老”的格言。

常青(左)在学院建筑遗产成果展上与研究生交谈

7问:请您谈谈对参与“十三五”的研究想法?

答:“十三五”期间,在建筑教育方面,我们会参照法国夏约学院等国际经典院校的经验,创造中国高、精、尖的本硕一体化培养模式,为国家培养出一流的专家型保护与再生工程建筑师和工程师。在建筑研究方面,我们将完成全国范围内风土建筑谱系的基质分类和图谱绘制工作,继续在城乡历史建筑保护和历史环境再生的理论建构和实践参与中,探索适合国情和地情的有机更新模式。。

8问:您对上海“科创中心”建设有何建议?

答:有人说,互联网时代,文化和技术信息可任意在空间中流动,地点已不重要。但是原创的思想和方法却不是现成的,可以任意获取的,而是要因着时空条件的具备和多维创意的整合而产生。上海完全有实力、有条件成为科技的原创产地或飞地。泛泛地说,也是本质地说,要建立真正意义上的“科创中心”,第一是人才,第二是人才,第三还是人才,即围绕着吸引一流、超一流的国内外科技创意人才,创造性地制定出既适应国情、又不劣于发达国家的人才政策,形成“海漂”的态势,为这些稀缺人才创造实现专业梦想的环境与条件。

常青(中)与研究室历届毕业的部分硕士和博士生合影