4月16日至18日,包容性设计研究国际研讨会在我校综合楼蓝色报告厅举行,副校长吴志强等出席开幕式并致辞。

来自英国、比利时、意大利、 以色列、芬兰等地设计学领域的知名学者在3天里为大家带来8场精彩的学术讲座,并先后参观了我校设计与创意学院、中芬中心、艺术与传媒学院以及上海创意产业园区1933。

包容性设计起源于英国(该名词1994年由英国人Roger Coleman在加拿大一次会议上提出),它是一种全面的、综合性的设计方法,目的是创造出适合尽可能多人使用的产品及服务。

“设计不仅仅是为小部分人的生活锦上添花,更是为提高广大平民百姓的生活质量,排除人们生活中的不便”我校艺术与传媒学院董华教授这样说到,“包容性设计的对象包含了社会的边缘人群,比如说老人、残障人士、外来务工者,他们的需求一般不会受到设计师的重视,而我们力图让设计普惠大众。”

来自比利时的Ann Heylighen教授以“理解和设计空间,超越常规的方法”为题作了演讲。以残障人士的需求为例,她解释说,普通人所接收到的信息80%来自于视觉,这直接导致多数设计师在设计时忽视了其他感官。“对于盲人来说,由于深陷黑暗之中,所以他们的触觉和听觉特别灵敏。他们对空间有特别的感知,譬如有的盲人会把顶棚认为是墙,对室内固定的装置例如墙壁和活动的装置例如家具并不做明显区分。而自闭症患者对‘自身’和‘它者’的界限则特别敏感,例如当他们长期坐在同一张椅子上时,他们能细腻地感觉到温度的变化,在他们看来,如果椅子的温度几乎等同于自己的体温,那是一件很可怕的事情,因为这时他们自身和‘它者’(椅子)之间的界限消失了。但常人完全没有这样的感觉。” Heylighen教授认为这些观察可以为设计师带来全新的思路。

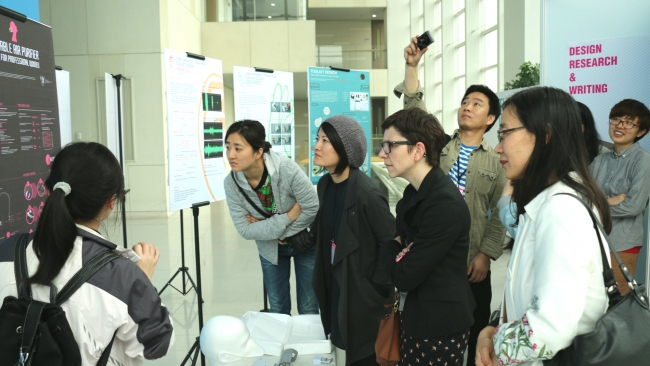

研讨会前一周举办了以“上海外来务工者”为对象的设计工作坊,并于16日下午进行了工作坊成果汇报展示,我校设计创意学院的4组学生与在座学者分享了各自的包容性设计成果。工业设计专业的3名大三学生关注到上海工地上的外来建筑工人,他们对工人使用的手套和工具做了改进,在手套拇指与食指之间相连的部分做了额外加固,这个小设计看似微不足道,却大大降低了手套破损的风险。

为了让学生切身感受用户的生活和产生同理心,董华教授在介绍对设计专业的教学方法时表示,她曾要求学生体验“只有一只手”的生活。“我要求学生在乘坐地铁全过程中只用一只手,另外一只手全程放在口袋里不能拿出来。”很多学生由此发现了现今的公共交通缺少人性化设计,“有的学生发现,平面的交通卡感应器比斜面的更适合于单手操作,斜面容易让卡片滑落,当你只有一只手的时候,这就变得很麻烦了。”

包容性设计的发展固然与老年人服务及残障人士关怀息息相关,但其领域绝不仅仅局限于为特殊人群的服务,包容性设计的“触角”已经延伸到每个人的日常生活中。

随着学生网购的流行,直接导致了校园快递的几何倍数增长。研讨会上介绍了设计与创意学院学生对这一问题的解决方案。“当所有人都来找快递员要他的快递时,显然快递员是很烦恼的。”学生们与快递员交流,在去年设计了一套全新的“快递分类搜寻法”,即按手机号末位两位数字先将快递分类,然后再通过姓氏寻找,“这是去年由学生提出的设计方案,今年已经在同济校园全面推广了。”

从快递员的烦恼开始,经过一定的试验再推广到所有的快递公司,这正符合了董华教授所说的“设计可以解决人们生活中的不便,让大众受益”。