对于大部分人而言,淀粉样蛋白或许是个陌生的词汇。但由淀粉样蛋白病变所引起的一系列疾病,如老年痴呆症(Alzheimer’s Disease)、帕金森综合症(Parkinson’s Disease)、二类糖尿病(Type 2 Diabetes)等,相信大家都不陌生。这类影响着全球6%以上人口的疾病的主要病征是在大脑、胰腺以及身体其它器官中出现淀粉样蛋白的纤维化和斑块的沉积,进而改变细胞的流动性和完整性,刺激活性氧的产生并引发细胞凋亡。因此,减缓或根治此类疾病的主要研究方向之一则是探索如何抑制淀粉样蛋白在生物体内的纤维化过程。

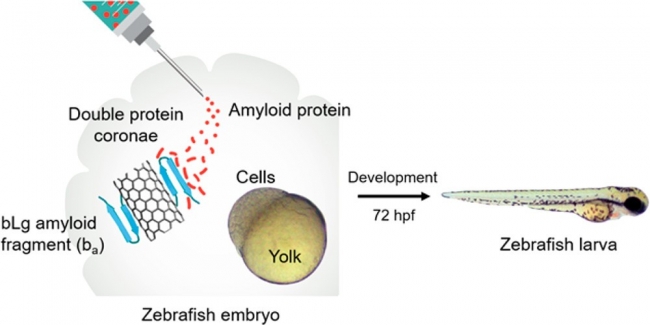

图:通过调控纳米材料表面双层蛋白冠,抑制淀粉样蛋白纤维化的发生,缓解毒性

日前,环境科学与工程学院林思劼课题组通过设计调控纳米材料表面的蛋白冠结构(Protein Corona),首次证实了具有特定蛋白冠结构的纳米材料能够有效抑制淀粉样蛋白的纤维化进程,从而降低因纤维化导致的生物毒性。该研究工作主要通过将功能性β-乳球蛋白的淀粉样蛋白片段(ba)包裹于多壁碳纳米管的表面,形成具有单层蛋白冠结构的baCNT材料。该材料通过促进胰岛淀粉样多肽(hIAPP)与表面蛋白片段ba的聚集,形成双层蛋白冠(double coranae),有效抑制了hIAPP的纤维化进程,从而减缓了因hIAPP纤维化所引发的生物毒性。课题组通过运用模式生物斑马鱼,证实baCNT能够有效地消除hIAPP纤维化所造成的斑马鱼胚胎发育延迟、孵化率低、死亡率高及氧化胁迫等毒性。该研究还发现,baCNT对β-淀粉样蛋白(Aβ)的纤维化也同样具有优良的减缓效果。由此可见,功能性纳米蛋白冠设计在缓解淀粉样蛋白纤维化方面具有极大的潜力。相关成果以“In Vivo Mitigation of Amyloidogenesis through Functional−Pathogenic Double-Protein Coronae”为题发表于纳米科学领域高影响力期刊Nano Letters (IF=12.808) (DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02446)。课题组“一带一路”青年科学家Ibrahim Javed为论文第一作者,课题组成员于天宇、彭国涛、赵美等参与了此项工作,林思劼教授、澳大利亚莫纳什大学的Thomas Davis和Pu Chun Ke教授为共同通讯作者。

在此前的工作中,课题组就近十年来纳米蛋白冠的研究进展发表综述文章,通过总结蛋白冠的起源与发展历程、纳米材料表面蛋白冠在体内与体外环境的差异、利用聚合物抑制蛋白冠的形成、相关计算模拟与理论发展、以及从纳米医学领域衍生出的“生物冠”(bio-corona)概念,指出了蛋白冠在相关领域的发展方向与应用前景(ACS Nano, 2017, 11:11773-11776)。此外,课题组还深入阐明了“生物冠”(bio-corona)在纳米材料环境安全性评价中的重要性,指出了探明纳米-生物界面的相互关系是表征纳米材料生物毒性与致毒机制、促进纳米环境与生物安全性评价研究方向发展的重要基础 (Environ. Sci.: Nano, 2017, 4,1433)。

上述研究工作得到了国家自然科学基金、上海市科委“创新行动计划”、“ 一带一路”青年科学家交流国际合作项目的资助。