7月19日至21日,同济大学校长、中国科学院院士杨金龙率队赴四川省调研,就深化推进省校、校地合作,与四川省委、宜宾市委领导深入交流,并与在川校友、暑期实践学生座谈。同济大学副校长、中国工程院院士童小华,及学校相关单位负责人参加调研。

19日,四川省委常委、宣传部部长郑莉会见杨金龙一行。省委宣传部常务副部长高中伟参加会见。

郑莉对同济大学一直以来为四川经济社会发展作出的贡献表示感谢,点赞四川与同济长达80年的双向奔赴。她表示,四川省正在积极推进文旅深度融合,大力建设文化强省、旅游强省,需要包括同济大学在内的高水平大学持续提供智力支持。希望与同济大学进一步加强文化领域合作,推动双方资源共享、优势互补,为省校合作增加新的内涵。

杨金龙对四川省长期以来对学校发展的支持和帮助表示感谢。他表示,同济与四川渊源深厚,抗战时期的内迁办学将同济与四川紧密相连。当前学校正在谋划“十五五”规划,学校将持续拓展与四川的省校合作领域,赋能四川文旅融合发展;通过精品大师剧和纪录片等全面系统梳理学校在李庄办学期间的历史文化资源,助力绘就更加美丽的四川画卷。

20日下午,宜宾市与同济大学合作交流座谈会举行,杨金龙校长、宜宾市委书记方存好出席并讲话。宜宾市委常委、组织部部长毕胜,童小华等参加。

方存好表示,近年来,宜宾经济社会发展取得显著成效,这些成绩离不开同济大学的大力支持。希望双方进一步深化合作,共同挖掘李庄文化内涵,将李庄打造成为人文盛地;充分发挥同济专业优势,在规划编制、干部交流、科研合作、基础教育等领域与宜宾开展深度合作,让抗战精神与学术文脉在新时代焕发新的活力。

杨金龙表示,李庄岁月是同济校史中弥足珍贵的一页。同济大学将进一步深化与宜宾的战略合作,系统梳理抗战文化资源,弘扬爱国精神与学术传统;充分发挥学科优势,助力宜宾城市规划发展、城市治理;依托宜宾产业基础,在新能源电池、新材料等领域加强科研合作、成果转化合作,实实在在服务宜宾高质量发展;充分发挥高校人才优势,深化与宜宾的人才交流合作,促进双向人才流动。

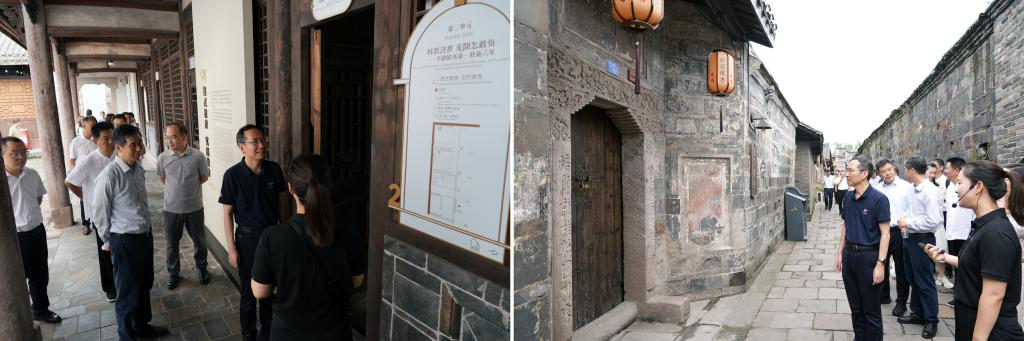

21日,杨金龙一行专程赴宜宾市李庄镇考察,重温抗战时期同济师生在李庄“不废研学、学术救国”的峥嵘岁月,感悟同济精神的坚守与传承。宜宾市委副书记、市长廖文彬,市委常委、组织部部长毕胜,副市长罗春涛参加。

抵达李庄文化抗战博物馆,馆内陈列的“同大迁川,李庄欢迎,一切需要,地方供给”十六字电文,将时光拉回1940年。同济在李庄扎根六年间,李庄士绅官民竭力为同济解难,而同济师生们致力潜心问学、科教济世,投身文化抗战、救亡图存,追逐理想、不负光阴。杨金龙驻足细看一幅幅珍贵的老照片,察看保留至今的滑轮吊钩等实验装置。他动情地表示:“李庄以‘学术方舟’之姿,庇护了中华文脉,这份情谊同济永志不忘。”

杨金龙依次走访了中国营造学社旧址、东岳庙(同济工学院旧址)、祖师殿(同济医学院旧址)、战时新闻社等历史场所,参观了“国立同济大学在李庄”主题展。他说:“同济与李庄的故事,是中华民族守望相助的缩影。面向未来,我们将以实际行动践行‘与祖国同行,以科教济世’的使命担当。”

调研期间,杨金龙还走访了李庄中学、宜宾学院,以及宜宾市高铁南片区和高新区。

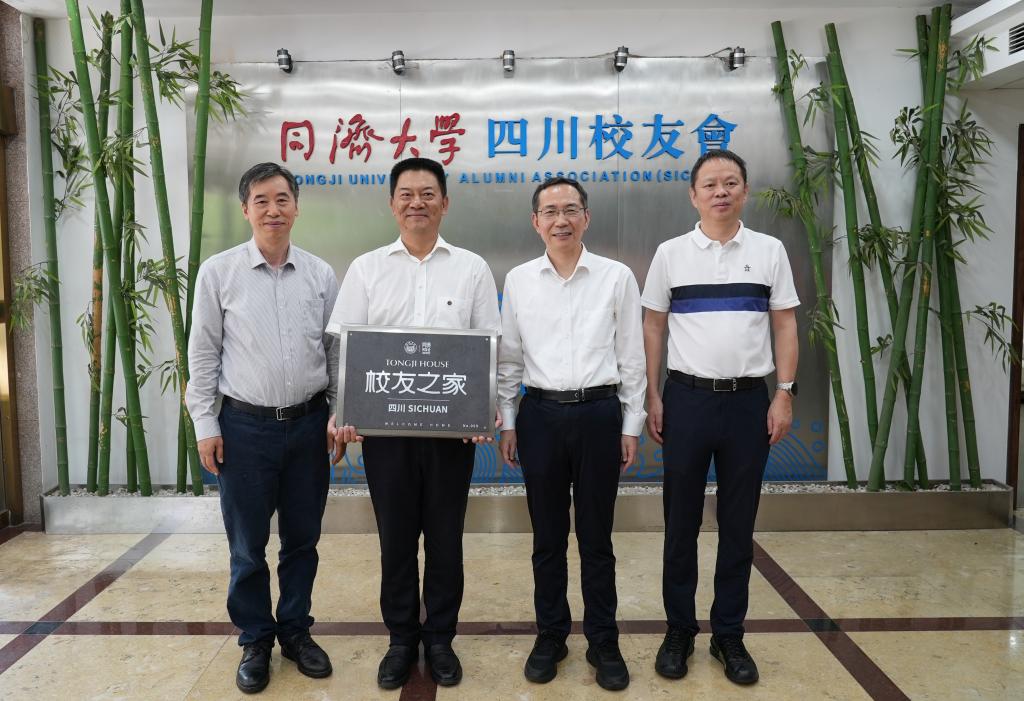

20日上午,杨金龙与四川校友会代表及“同行计划”在川暑期实践学生座谈,并为同济大学四川“校友之家”授牌。他说,校友是学校发展的宝贵资源,学校将升级打造价值引领、能力再造、持续赋能的校友终身学习平台,凝聚校友共识与力量,着力构建校友与母校协同发展共同体,赋能同济“双一流”建设,助力地方经济社会高质量发展。他还勉励在川实践学子将专业学习与服务基层紧密结合,在实践中看问题、勤思考、不走过场、真有收获。

(文/魏丹 图/宋宇星 等)