国际合作与交流是国家软实力的重要体现,也是现代大学的重要任务。同济大学一直把国内、国际交流合作作为办学的主要功能之一。“目前,高校不断探索国内、国际合作与交流的新模式、新途径,究其根本,一方面是文化的传递与交互,一方面是智慧的碰撞与对接,同济大学致力于双轮驱动:国内国际交流相得益彰”,副校长董琦说。

让更多的师生走出去

大学不仅要培养具有深厚专业基础、广博的知识面、具有实践能力和创新思维的学生,还要使他们善于与国际接触,有开阔的国际视野和参与国际竞争的能力。这是同济大学一贯的育人之道。

以卓越人才培养计划为核心,近年来学校实施“3个600”和“3个300”计划,即每年各有1800名到发达国家,900名学生到港澳台地区参加双学位培养、学分互认、短期交流等多种形式的海外交流学习。2012年 “3个600”计划实现预期目标,学生海外访学2500人次,在此过程中加强中外联合培养双学位建设,年度培养规模达600人,另有109名研究生被国家建设高水平大学公派研究生项目录取。

2012年,学生赴港澳台地区开展学术交流571人次,长期交换生占31%;完成教育部对港重点交流项目2个、对台项目1个;与台湾师范大学等3校签署合作协议;与逢甲大学和世新大学、香港理工大学建立联络办公室;在同济举办“逢甲大学日”和“世新大学日”,在逢甲大学举办“同济大学日”。

与此同时,2012年,同济大学教师海外交流达2230人次。

学生参加欧洲太阳能十项全能竞赛

把优质师资和生源引进来

世界一流大学,往往在全世界范围内聘请优秀的教师,吸引国内外杰出学者任教,既可以引进先进的课程体系和教育理念,又可以积极开展科研领域的合作。

同济大学2011年推出的“模块化引智计划”在2012年得以全面开展,已完成300多名专家的短期教学,涉及全校包括平台学院在内的30多个学院的200多门英文课程。“模块化专家带来了新的教学理念、教学方法和科研手段,与相关专业的学科团队深度合作,参与教学计划的制定以及青年教师的培养,促进了一批高质量的双语(或全外语)课程建设,培养了一支专业课程双语(全外语)教学的教师队伍。” 董琦说。

同时,学校制定外籍青年教授聘任试点暂行办法,成功申报1个新的国家“111引智基地”;获批15个国家外专局首设的“高端短期专家”,居全国高校之首。

一所大学吸纳外国留学生的人数和比率体现着这所大学的办学水平,外国留学生的质量和数量是建设国际化高水平大学的重要指标之一。我校制定了“留学同济”计划,着力打造“留学同济”品牌,2012年招录留学生1921名,同比增长10%。在校留学生的数量达4600余人,分别来自106个国家。留学生总数位列全国第十,学位学历生为第六,其中研究生为全国第四。

完善同济特色的国际合作布局

“同济大学正逐渐形成具有自身特色的国际合作布局,那就是:强欧拓美、辐射亚太,深化与联合国机构的合作”,董琦说。

2012年,在对欧方面,举办柏林工大“同济日”,同济大学“波鸿鲁尔大学日”和“米兰日”;成立中西学院,拓展我校与西班牙和拉丁美洲国家与地区的合作与交流;在米兰举办“中国设计创新展”,启动“同济-佛罗伦萨海外校区项目”,积极参与“上海佛罗伦萨-中意设计交流中心”项目;举办“同济大学创新快车”和芬兰革新设计周。

依托落户我校的教育部德国国别研究基地,推进文科对德全面合作;以同济大学为中方技术牵头单位的“中德清洁水创新研究合作项目”正式启动;完成中欧博士生院申报工作,积极参加国家“中欧人文交流”计划;在中欧工程教育联盟(SEEEP)中发挥主导作用,促进卓越9校联盟国际交流合作;中德工程学院成为上海市首批8个“中外合作办学示范机构”之一。

对美方面,2012年举行“同济-伯克利工程联盟”研讨会,并签署工学领域的研究生交流协议,共同开展国际博士后项目;与美国乔治亚理工签署建筑领域硕士双学位项目;与美国夏威夷大学开展建筑领域的博士双学位项目。

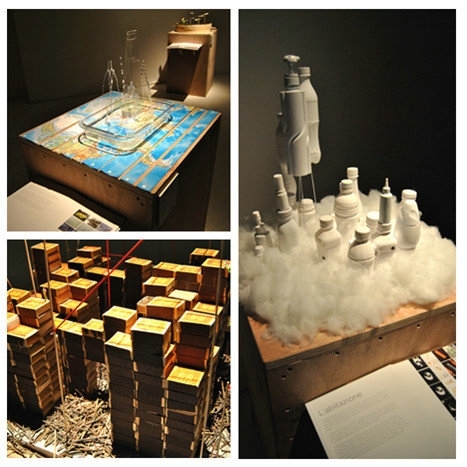

在意大利米兰举办的“2012米兰•中国设计创新展”部分作品

校友是同济的名片

校友是办学的资源,校友是同济的名片。2012年,学校进一步落实服务校友的工作理念,构建多元化校友组织网络,新注册杭州、新疆校友会,成立摄影、高尔夫协会、法律行业联谊会等,形成地方、行业(兴趣)和学院共101个校友会组成的多维度校友组织网络。创建“五星示范校友会”,引导校友组织规范可持续发展,增强校友组织的活力;拓展海外校友服务功能,首次尝试“海外校友子女夏令营”。培育积极健康的校友文化,设立“校友公益基金”和 “校友帮困基金”。

注重校友资源的转化和利用,让校友参与人才培养的过程当中。引导校友主动参与人才培养“选”、“育”、“迎”、“跟”全过程,召开了“第一届卓越人才培养校友研讨会”,举办了“厦门地区中学校长研讨会”,紧密地方校友会与优秀中学的联系。举行“学长恳谈会”,设立“新生奖助学金”,28个校友会集中到校迎新,与“百优”项目签约担任“1+1”校友导师,在新加坡成立首个“同济大学海外服务中心”。

支持和回馈是责任和义务

2012年,同济大学得到社会的广泛支持和帮助。学校不断创新筹资方式,持续扩大基金规模,培育捐赠文化。签署捐赠协议105份,协议金额约9600万元,到款约5600万元,用于学校奖助学、发展建设的金额约3500万。新设“宝隆“和“明创人文发展基金”、“复兴挑战杯创业计划竞赛基金”等新基金,新增“宏达”等17项奖励金,学校社会捐赠奖教金、奖学金增至86项。学院(部门)基金达到13个。

紧密围绕提高“卓越人才”培养、学科建设水平和加大服务社会力度,2012年同济与宁波市、烟台市、虹口区、新疆库尔勒、中国路桥、中国商飞、复星集团等建立战略合作关系,有序推进与福建、太仓、襄阳等地合作。持续向井冈山大学、新疆大学等受援院校输出优质教学、科研和管理资源,接收11位挂职干部、41位进修教师、63名联培本科生和12位定培博士生。为井冈山大学培养研究生导师,成功举办井冈山大学第三届“同济学术周”。“推动高等教育协调可持续发展,提升受援高校服务地方经济社会发展能力是支援高校义不容辞的责任”,校党委副书记姜富明表示。

高校的对外开展合作正迎来历史新机遇。在这关口,必须抢抓机遇,发挥优势,既要坚定不移与世界一流大学和科研机构进行合作,提对升优秀人才的吸引力以及在国际学术舞台上的话语权;又要加强与地方、企业、国内高校间的合作交流,承担起在社会建设和发展中的责任,同心同德同舟楫、济人济事济天下,就是表达这样的胸襟和情怀。