暑假期间,第62届林道诺贝尔奖得主论坛在德国林道举办,来自全球69个国家和地区的592名杰出青年研究者应邀参加。我校环境科学与工程学院环境工程系2012届硕士毕业生沈鹏飞作为德国西门子公司全额资助的10名研究者之一,也是唯一一位受西门子公司资助的中国人参加了论坛,近距离接触27名诺贝尔奖得主。

“特别高兴,能够与大师们交流,聆听大师的教诲”,沈鹏飞回忆起一个月前的经历,然后难以抑制的兴奋。“当27诺贝尔奖得主一道登台时,仿佛像做梦一般,既兴奋,又震撼,被他们的风采深深吸引,一生难忘”。

有争取才有机会

第62届林道诺贝尔奖得主论坛7月1日至7月7日举行。沈鹏飞与500多名青年研究者一道经历了为期一周的与诺奖得主相关的各种学术和社会交流。

“获得对话机会并不容易,需要自己争取”,沈鹏飞说,他最初通过同济外事办网了解到论坛信息的,西门子公司在学校的选拔参会公告。作为资助者,西门子可以提名10名青年研究者给会议主办方,由主办方进行最后选拔。当时他看到消息时已过了学校推荐日期,但抱着试一试的心态,直接发邮件给西门子公司,介绍了自己的情况。幸运的是,最后被选上了。他也是西门子公司今年推荐的唯一一个中国人。

“在接到参会邀请时,当时还是难以置信”,沈鹏飞说,今年林道论坛对话主题主要是物理,而自己的专业是环境方向的,有一定的差距。后来在与主办方的沟通中才得知,对参会人员的遴选重要的是专业知识、研究能力和研究潜力,同时还有语言水平、人际交往能力。

有学术就有争论

林道论坛以“教育、激励、联系”为理念,论坛期间,每天上午六七名诺奖得主将给全体青年学者做讲座,每天下午则是专场讨论会。除此之外,游园会、晚餐会、音乐会,青年学者有不少机会与各个领域的专家接触。

诺贝尔奖获得者或是公布自己的研究进展,或是分享科研经历,话题涵盖暗物质、中微子等专业知识,同时也涉及新能源、气候变化等大众话题。“有研究就还有争论,大师之间也是如此”,沈鹏飞介绍,7月2日上午有多位诺贝尔奖得主进行有关全球气候变化的报告。而三位诺奖得主Paul J. Crutzen,Mario J. Molina和Ivar Giaever先后做了演讲。前两位诺奖得主从数据分析的角度支持全球变暖的观点,并提出控制该问题的建议,而紧接着上场的Ivar Giaever则表达了不同观点:他认为全球变暖是伪科学。同样,Ivar的演讲也是基于数据分析,不过他把最近百年的气候变化放在一个更长的时间段里分析,发现最近百年的气候变化放在整个生物演变的进程中是微不足道的。由于美国物理学协会支持全球变暖的观点,他毅然退出了这个协会。“大师们对事不对人的争论、从多角度看待问题的方法给我留下了非常深刻的印象。”

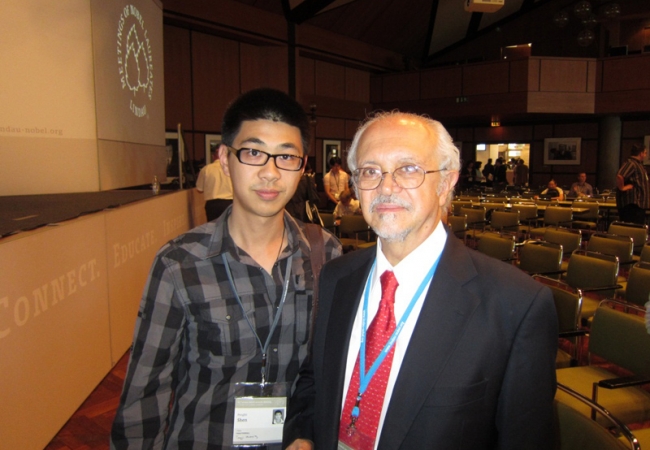

和1995年诺贝尔化学奖得主Mario J. Molina合影

有兴趣才有深入

“大师们对科学研究的持之以恒令人敬佩,而兴趣是科研的最大动力,”作为为数不多的硕士研究生能够参加论坛,沈鹏飞感触很深:很多诺贝尔奖得主如今仍然奋斗在科研第一线,其中不乏80甚至90岁的得主。几乎每一位得主在介绍自己的研究时,引用的都是近两年的文献;还有一些得主甚至表示他们演讲所用的PPT是最新的、第一次公开的。在讨论会上,沈鹏飞问一位大师科研上遇到的最大的困难是什么,大师幽默地表示“在加州理工学院拿到博士学位是我遇过的最难的事情。”大师们表示,在获得诺贝尔奖后虽然可利用的资源更多了,但是也不得不接受很多的讲学邀请,处理更多的邮件,感觉自己的科研时间有时候会被影响了。

论坛期间,中国学者有机会直接与全球各地的大小同行直接对话。沈鹏飞说,和他同行的、被西门子公司资助的其他9位研究者都是来自国际名校的博士、博士后,其中有两位来自麻省理工学院、两位来自加州大学伯克利分校。大家在一起交流研究心得,碰撞科学灵感,“他们看待的角度和缜密的思维给我留下了很多的印象” ,沈鹏飞谈到,在受邀参观西门子公司的时候,国外年轻学者能够在面对陌生产品的时候,很快提出“原理是什么”、“该部件有没有替代品”,“你们有没有试过XX、效果会不会更好”这样一针见血的问题,这和他们长期以来所受的训练是分不开的。

由西门子公司资助的十名年轻研究者

在林道,作为30名30岁以下的有前景的研究者之一,《科学美国人》杂志对沈鹏飞进行了采访。在谈到收获时,沈鹏飞说,“大师们的学术讨论和科研经验帮助我提高科研能力,帮助我用全球化视野看待问题,进一步增强了在环境系统分析和优化方面研究的兴趣”,“解决中国水危机是我和我的同辈最大的愿望”。