反刍动物(牛、羊等)育种技术是保障全球肉奶供给、提升畜牧业经济价值的核心领域,据行业数据,优良品种可使牛羊出栏周期缩短20%、肉奶产量提升15-20%。但长期以来,牛羊等反刍动物生物育种已陷入瓶颈:常用“二倍体体细胞编辑+体细胞核移植(SCNT)”技术路径,然而牛羊体细胞传代有限且两套染色体,导致基因编辑耗时常达1-2年,再加上克隆重编程不彻底的问题,使得编辑牛羊成活率不足5%,严重制约着生物育种效率。

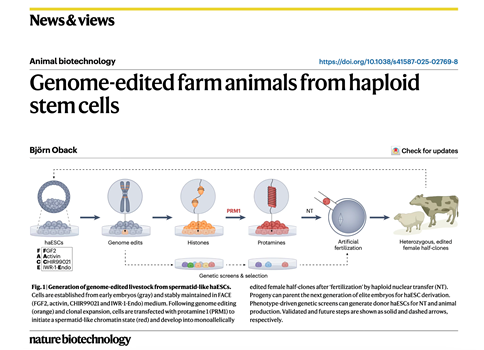

10月7日,内蒙古大学杨磊教授、李光鹏教授与同济大学高绍荣院士团队合作研究成果发表于《自然·生物技术》(Nature Biotechnology),题为“Generation of modified cows and sheep from spermatid-like haploid embryonic stem cells”。该研究创新性建立了“孤雄单倍体干细胞(haESCs)+‘类精子’表观修饰(spermatid-like)+非整合引导编辑(ePE)”三位一体的单倍体育种策略,不仅破解牛羊单倍体干细胞建系和应用核心痛点,更成功培育出MSTN基因编辑牛羊,为反刍动物育种开辟全新路径。此外,杂志同期刊还发了「News & Views」评论文章,重点推荐介绍了这项工作。

核心突破:全新FACE培养液+“类精子”修饰,攻克牛羊单倍体干细胞建系与应用难题

在大动物领域,单倍体育种技术未能实现的最大阻碍是无法稳定获得单倍体干细胞系,此前全球研究仅在啮齿类(小鼠[1, 2]、大鼠[3])和灵长类(人[4]、猴[5])中获得了稳定单倍体干细胞,牛羊反刍类因细胞培养体系特殊,既难以建立可传代的单倍体干细胞,更无法解决其注射卵母细胞后的胚胎发育停滞问题,导致牛羊单倍体育种策略长期“纸上谈兵”。本研究以“构建牛羊单倍体育种技术体系”为核心目标,实现了三大关键突破:

突破单倍体培养瓶颈:首次研发全新FACE培养液,成功建立了可稳定传代的牛羊孤雄单倍体干细胞系(haESCs),为牛羊单倍体育种提供了“核心编辑载体”,填补该领域底盘细胞资源空白;

明确多能性应用基础:通过体内外实验证实,牛羊haESCs具备形成态(Formative)多能性(介于初始态与激发态之间,更贴近体内早期胚胎细胞特性),可分化为三胚层细胞、形成嵌合体胚胎,还能在体外诱导为原始生殖细胞(PGCs),为后续用于“人造”配子、胚胎培育奠定了关键材料基础;

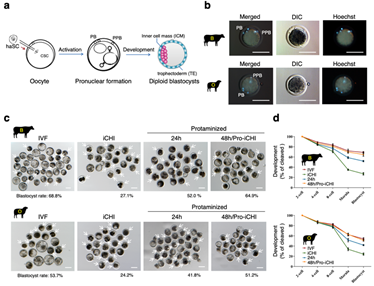

建立“类精子”表观修饰策略:当牛羊haSCs直接注射到卵母细胞(iCHI)替代精子后,雌性原核中组蛋白H3K4/K9/K27me3修饰异位表达,成为重构胚胎发育的“致命障碍”。团队先尝试过表达去甲基化酶KDM5B/4D/6A,但未能纠正修饰异常反而加剧了haSCs二倍化;最终通过瞬时表达鱼精蛋白(Prm1)策略,诱导haSCs细胞核浓缩为“类精子”结构,在细胞阶段替换“挤出”冗余甲基化修饰,成功获得了高质量Pro-iCHI重构胚胎,并获得健康可育活体牛(出生率14.3%),这一方案首次解决了单倍体重构胚胎发育难题,使囊胚形成率提升至体外受精胚胎水平,为后续基因编辑活体制备扫清了障碍。

图1 牛羊单倍体Pro-iCHI技术

关键应用:非整合PE基因编辑工具,成功获得基因编辑活体牛

MSTN基因是牛羊育种的“黄金靶点”——其表达的肌抑素会抑制肌肉生长,敲除后可使牛羊肌肉量提升20%-30%、改善肉品质,是优良肉牛、肉羊培育的核心目标。但传统“二倍体体细胞编辑+体细胞克隆”,编辑动物出生率不足5%,严重影响大动物育种效果。团队依托建立的“孤雄单倍体干细胞+‘类精子’表观修饰”技术策略,进一步开发了非整合引导编辑工具(ePE),在单倍体haESCs中一次性敲除MSTN基因,编辑效率达到100%;经筛选获得MSTN基因编辑阳性的Pro-iCHI胚胎后,通过胚胎移植技术,最终成功培育出1只基因编辑早产羔羊和2头健康的基因编辑牛(出生率13.3%),这一成果直接验证了“haESCs + spermatid-like + ePE”在牛羊育种中的可行性,标志着牛羊单倍体育种从“技术探索”迈向“实际应用”。

图2 通过Pro-iCHI技术制备基因编辑牛羊

研究意义:重塑牛羊生物育种模式,推动反刍动物产业升级

这项研究的价值,不仅在于成功获得基因编辑反刍动物活体,更在于彻底突破牛羊生物育种瓶颈,为反刍动物育种提供“资源+技术+产业”三重支撑:

填补资源空白:首次建立的牛羊孤雄单倍体干细胞系,为牛羊种质创新提供全新“编辑载体”,改变此前依赖体细胞克隆的被动局面;

革新育种路径:单倍体特性让基因编辑更高效,“类精子”修饰大幅提升胚胎成活率,相比传统育种20年的周期,该策略可在12个月内获得新种质,培育周期缩短95%,显著降低产业成本;

拓展应用场景:该技术体系不仅可用于MSTN基因编辑,还能靶向牛羊抗病基因(如抗布鲁氏菌病)、产奶性状(如乳蛋白基因),为牛羊多性状协同改良提供可能,未来有望培育“高产量、高品质、高抗病”的综合优良品种,推动反刍动物育种产业升级。

杨磊教授、高绍荣院士、李光鹏教授为共同通讯作者,杨磊教授、狄安琪博士、宋丽爽讲师为共同第一作者。研究过程中得到东北农业大学刘忠华教授的大力支持。值得关注的是,内蒙古大学与同济大学已建立良好合作模式,深耕“牛羊优良性状研发与生物育种技术应用”,此前已在体细胞克隆、基因编辑等领域取得重大突破,此次研究进一步确立两家单位在牛羊单倍体育种领域的领先地位。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41587-025-02832-4

News & Views评论链接:https://www.nature.com/articles/s41587-025-02769-8