物理科学与工程学院王占山和程鑫彬团队关于自旋梯度场诱导介电球产生光力矩的研究成果发表于《激光与光子学评论》

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-07-09 浏览:

近日,同济大学物理科学与工程学院王占山教授、程鑫彬教授团队的施宇智教授在光力矩基础研究领域取得重要突破。团队首次揭示了自旋角动量梯度场诱导介电球体产生光力矩的新机制,成功实现非吸收性对称颗粒的可控旋转。相关研究成果以“Optical torques on dielectric spheres in a spin-gradient light field”为题发表于《激光与光子学评论》(Laser & Photonics Reviews),并入选封面文章。

光携带自旋角动量,该动量可以传递给粒子,从而产生光力矩(OT)。在光操控技术中,光力矩的产生通常依赖于吸收颗粒(如金纳米颗粒)或破坏结构对称性(如棒状/哑铃结构)。这一限制导致现有技术面临热损伤风险高、适用材料受限等瓶颈。

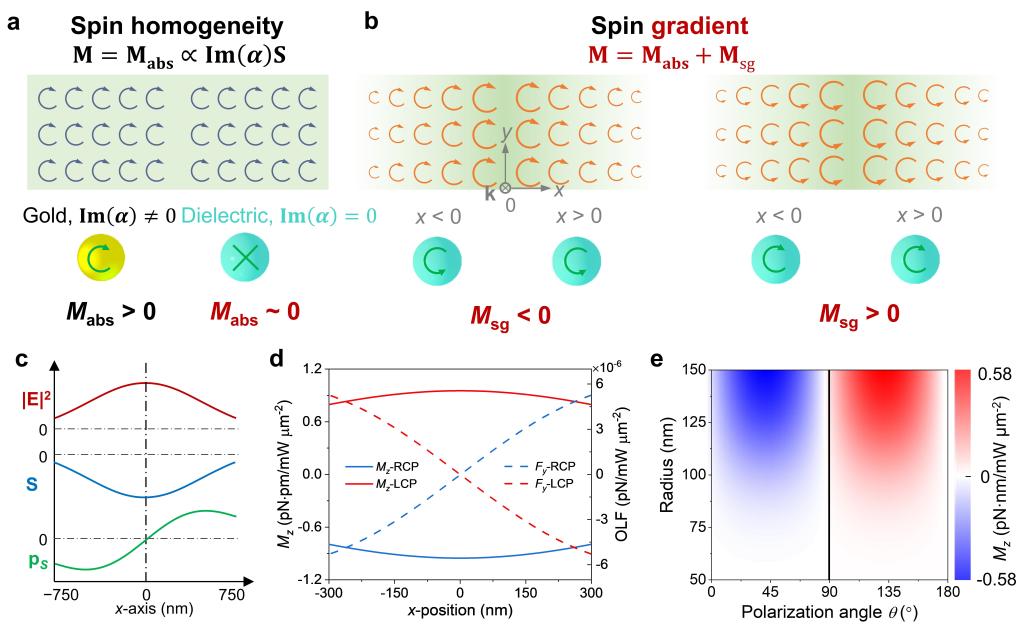

为了挑战上述持久的理解,王占山教授和程鑫彬教授团队的施宇智教授联合台湾成功大学的吴品颉教授提出了一种生成光力矩的新机制,其中光力矩完全来自于自旋角动量(SAM)。通过将圆偏振光聚焦,得到了自旋分布不均匀的自旋梯度场(图1b),光强度和SAM幅度都从光束中心(x=0)衰减(图1c),这导致了置于光场中的介电球上的Poynting矢量分布不均匀,从而引起了自旋梯度光力矩的生成。研究结果显示,与横向光力(OLF)不同,对于给定的光偏振,自旋梯度光力矩的符号保持一致(图1d)。同时,自旋梯度光力矩的符号也不受颗粒尺寸变化的影响,与光偏振呈正弦关系(图1e)。

图1、自旋梯度场中介电球上的光力矩

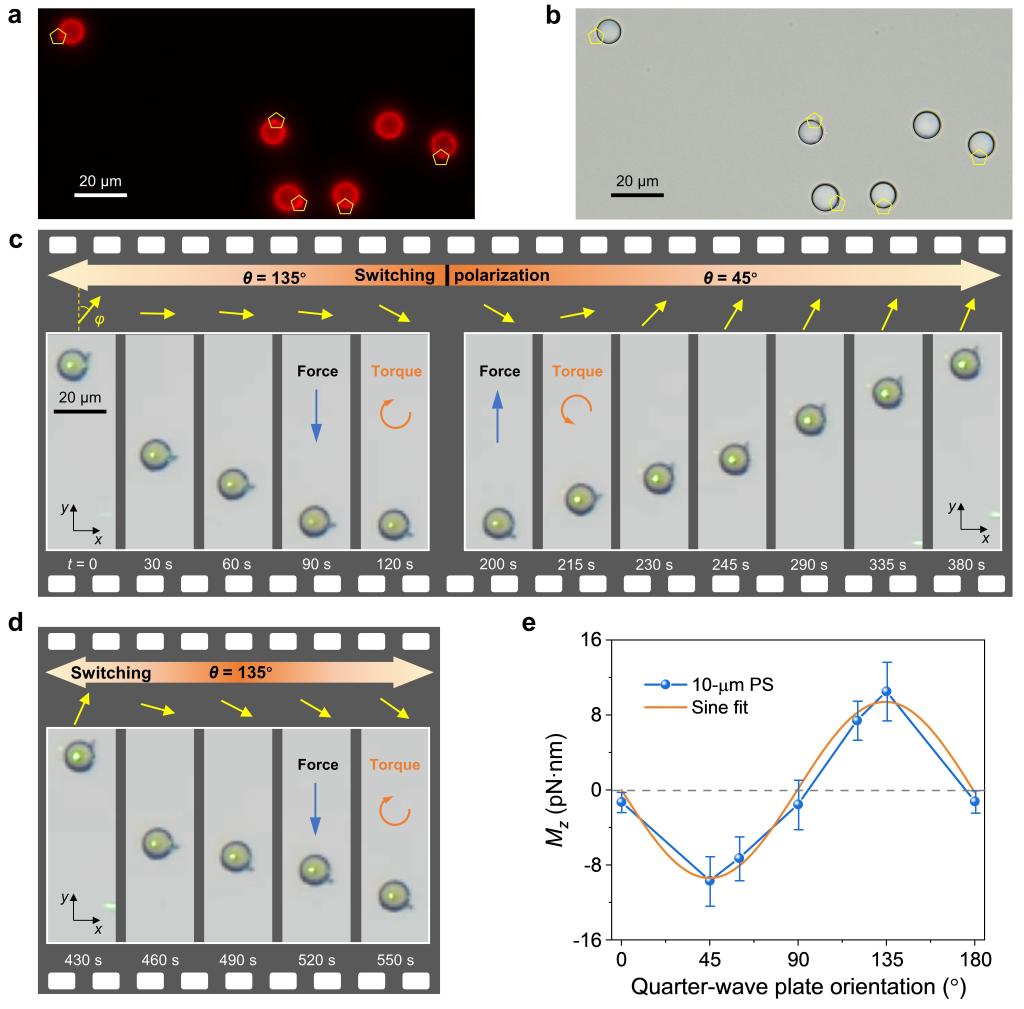

由于球形颗粒的高度对称性,很难观测到颗粒的旋转,因而实验中利用荧光染料染色的聚苯乙烯颗粒来观察并测量这种自旋梯度光力矩。荧光染料在高功率激光下会失活,但是会在颗粒上留下可忽略不计的残留物(图2a和b),足以观察到粒子的旋转,同时对光力和光力矩的影响可以忽略不计。实验中这种自旋力矩展示了与光偏振的强相关性,同时,还伴随着横向光力,当光偏振发生切换时,可以实现OT和OLF的大小与方向的变化(图2c,d和e)。

图2、光力矩自旋依赖性的实验证明

研究揭示了自旋梯度场中光和粒子之间复杂的相互作用,丰富了对光力矩的基本理解,所揭示的物理机制不仅适用于条形光束,在矢量光场、倏逝波等体系中同样具有普适性,并在生物物理学、量子科学和超光学领域具有重要应用。

同济大学程鑫彬、魏泽勇、施宇智教授和香港科技大学陈子亭教授为论文通讯作者。同济大学博士研究生黄海洋和台湾成功大学吴品颉副教授为论文共同第一作者。对论文作出重要贡献的作者还包括同济大学王占山教授、何涛助理教授,博士研究生夷伟成、赖成兴、罗洪,化学科学与工程学院王启刚教授、王霞副教授、博士研究生金曼婷,复旦大学吴翔研究员,上海交通大学王波副教授和清华大学宋清华副教授。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202500386