你每日的手机使用时间是多少?越来越多的人手机使用时长日均8小时以上——这相当于一份全职工作的日均时长。

或许就如唐娜·哈拉维在20世纪80年代所讨论的“赛博格”,当下的我们已经彻底成为某种肉体与机器的混合体。如何面对这一崭新的状况与处境?这成为生活在当下的我们不得不思考的问题。

其中,青少年的手机成瘾问题尤为突出。如果我们想了解当下青少年与手机之间的密切关系,或许泰剧《指尖浪漫》(2025)展现的情景相当切题。它以伶俐的剪辑、有趣的故事以及动人的情感展现着“Z世代”(Gen Z,出生于1995年之后)的青春生活、爱情与经验,其日常生活中最重要的核心便是智能手机、各类社交平台与互联网。

通过这部剧我们就能发现,这些技术与设备是如何改变与重组青少年的成长、生活与观念的,而且还会彻底地意识到,这些机器与软件早已经成为我们身体的一部分。

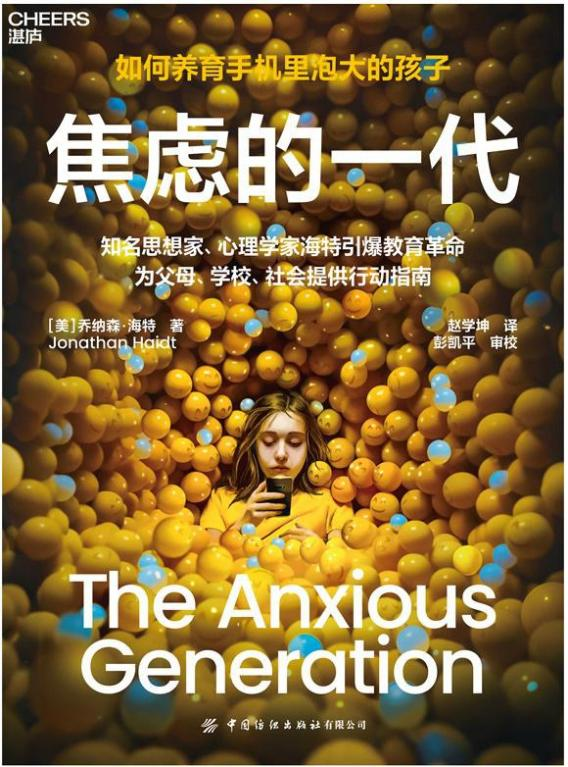

这也恰恰是美国社会心理学家乔纳森·海特《焦虑的一代》的核心议题。

具身与虚拟

从《焦虑的一代》这个书名中,海特已经告知了自己的观察与结论,即在手机、社交软件与互联网中成长的当代青少年普遍面临焦虑与抑郁症等心理问题,并且以女孩居多,而男孩则大都遭遇孤独的处境。

造成这一状况的原因,在海特看来主要有二:首先是从上世纪八十年代开始,英语国家的父母们“好心办坏事式的过度保护,以及限制孩子在现实世界中的自主权”;除此之外,对于当代通讯与网络设备之飞速发展以及对儿童影响了解的有限,导致父母们对于孩子在虚拟世界中的行为保护不足。正是这一现实世界过度保护,虚拟世界保护不足的双重问题下,导致“Z世代”青少年心理与精神症状在当下爆发。

《焦虑的一代》,[美]乔纳森·海特著,赵学坤 译,彭凯平 审定,湛庐文化|中国纺织出版社,2025年3月。

海特把“Z世代”青少年的童年称作“手机式童年”(phone-based childhood),以区别于传统的“玩耍式童年”(play-based childhood)。目的便在于凸显出智能手机对于当下的青少年而言,已经成为他们生活中必不可少的生活工具,或者更准确地说,是一种“存在论式的”工具,而区别于传统我们对工具的实用主义或目的论的定义。对于科技哲学家斯蒂格勒而言,工具恰恰是人类存在的本体结构,无论是人类通过工具以产生对于世界的理解与认知,还是通过使用工具来创造出一个适宜人类居住与生活的世界,工具和人类是内在的共生。而我们的身体本身就是“工具”,但它多出了某些东西。虽然人类之后发明的诸多工具大都被看作是对我们特定身体功能的延伸或加强,但很显然,工具本身还无法脱离它得以产生的世界,或自身创造一个世界,但它与使用者——人类——之间的张力却始终存在。如庄子很早就意识到,工具(“机械”)的使用可能使人产生“机心”,从而造成人的“纯白不备”,或者用之后马克思的术语来说,即人的异化。

人的异化显然不是从手机的使用开始的,但在海特看来,伴随着手机逐渐成为孩子童年成长中主要的使用与依赖工具,一种鲜明的改变或说是异化便产生了。首先是“他者”形象的改变,即从传统的伙伴或父母转向无生命的手机机器,这也便意味着为个体“自我”之建构提供认同的机制发生改变。在海特看来,这一改变首先是相对于他所谓的“玩耍式童年”而言的。“童年的任务就是玩”,尤其是自由的玩耍,即“由参与者自己来选择项目和主导进程,追求的是玩耍本身的乐趣,而不是被他人操控着,去实现其他的目标或效果”。而理想的玩耍方式是“一群混龄的孩子在户外恣意疯玩,这种玩法最健康自然,且最有效果”。

我们发现,海特对于童年的任务以及自由玩耍的理解中存在着张力,即一方面自由玩耍意味着玩耍本身即目的,但另一方面他们也不断地强调这种“无目的”的玩耍可能产生的一系列可以被预期的效果,如让“参与者学会自制,能控制住自己内心的霸道和独断,并与他人建立稳固的合作关系”。海特明确指出,在恣意疯玩时“不要害怕磕碰或摔跤,伤痕和眼泪也是成长的教具,它们让孩子学会保护自己,照顾他人”。我们应该注意,这里的“自由玩耍”定义以及功效展现出鲜明的传统男性特征。很显然,在海特这些社会心理学家看来,童年的自由玩耍对于儿童未来性格的塑造、与他人和世界的交往都有着重要影响,而其核心便在于一种具身(embodied)的生活感与在世感,海特称其为“具身社交”(embodied social)。

虚拟的机器之眼

在汉娜·阿伦特看来,“生活在世界中”意味着(一)承认人类的复多性,即我们总是与他人共同生活在这个(this)世界中,因此这里不会存在西方传统形而上学式的孤绝且封闭的主体,我们总是在他人的目光中显现,即获得认同;(二)需要维护“世界”的持存,即这个世界在我们出生之前就已经存在,在我们消失之后它还会存在,恰恰是“世界”的存在,为人类层出不穷的代际生活和行动提供了保障与可能。而这也正是为什么海特强调孩子童年“自由玩耍”的重要性,它的群体性与具身性使得孩子能够意识到自己在这个实在世界中的位置与形象,在小伙伴的目光中,他们得以显现,获得认同,而由智能手机、社交媒体以及互联网所创造出的虚拟世界恰恰抹掉了这些具身的经验,并且难以提供真实的认同,由此转向一种虚拟的存在,而这显然与人类的具身性形成冲突:人是无法作为虚拟/观念/精神/心灵而活着的。

海特在书中对“现实世界”与“虚拟世界”进行了定义,前者的典型特征是:具身性;实时性(synchronous);个别性(particular)与社群性(community);而“虚拟世界”的特征恰恰与其对立,它首先是非具身性(disembodied)与非实时性(asynchronous)的,并且沟通与交流也缺乏传统的一对一或一对少数几人的群体性,而是呈现出一种一对多的虚拟交流模式,最后就是虚拟世界中的社群本身不仅结构松散与临时,而且缺乏准入与退出门槛(在海特看来,高门槛是传统社群/共同体的重要特征),从而导致网络社群缺乏现实世界中不同组织与共同体的坚固性,即其物质性的稳定才能提供群体生活所需要的空间保障。而这恰恰是“Z世代”的“手机式童年”开始培育的人生观与世界观,青少年逐渐丧失与缺乏身体感(bodliy sesation)与“世界感”(worldness),从而造成他们自身的分裂,被具身性的生活与虚拟世界撕扯。而这也正是海特的发现,“手机式童年”逐步让孩子在“心理上变得不健康,在社交上变得孤立无援,并感到极度不快乐”。

《指尖浪漫》剧照。

海特认为“Z世代”孩子的“手机式童年”会造成四种主要的身体危害,分别是:社会剥夺(social deprivation)、睡眠剥夺(sleep deprivation)、注意力碎片(attention fragmentation)与成瘾(addiction)。而在其与格雷格·卢金诺夫合著的《娇惯的心灵》中,他们也指出伴随着“手机式童年”而长成的青少年与大学生们逐渐会陷入扭曲的思维模式,其主要特征有:灾难化思维(cstastrophizing)、两极化思维(black-and-white thinking)和情绪化推理(emotional reasoning)等。这些典型的身体症状与思维模式我们并不陌生,它在当下的网络生活中无处不在,从“饭圈”斗法到各类举报,从对社会新闻非此即彼的立场争执到对具体问题的情绪化争吵……人们渐渐意识到,网络世界的非理性化与情绪化,每个人都在自身的同温层或意识形态中自说自话,交流与讨论——(一)具有一定规范、要求和程序,即理性对话;(二)尊重他人且聆听他人的意见,尤其是不同或反对的观点——开始变得艰难。

在很大程度上,我们确实能在海特所研究的“手机式童年”造成的危害中为这些问题找到答案,即无生命的手机以及虚拟网络看似能够提供意见或认同,但它始终是无法交流的——即使当下很火的AI对话,实则也不过是特定程序的规定性产物——与其说我们是通过社交媒体与网络与他人进行对话,实则始终仅仅是自我的内循环,即一种无他人存在的孤独且往往唯一自我世界。由此它也会产生悖论式的处境:即自恋又自伤,而根据日本精神分析家斋藤环的观点,“自伤式自恋”正是当下个体最普遍的精神症状。

伴随着手机成为我们身体上的“新器官”,我们与它的交流和关系一方面开始占用大量时间,无论是刷手机视频、浏览社交媒体、工作还是娱乐等,另一方面也使得社交——尤其是与朋友、伴侣和家人——活动开始缩水。虽然我们依旧在各类app中与朋友聊天,但面对面的直接性已经被取消,取而代之的是手机屏幕,而这两者对于人类的存在而言显然是意义不同的。我们在机器之眼中只是千人一面的数据单位(unit),普遍而缺乏任何个性,并且它不仅不会为我们的存在提供任何显现的机会,反而会以一种虚假的呈现——在各类app和社交媒体上发朋友圈、自拍照和帖子——来篡夺我们的具身性。在网络中,使用者只是各种无面孔的数据流,它不知道我们是谁,但会模拟一种虚构的认同——通过各种点赞、转发与分享功能。斋藤环称它为量的累积,因为它很难对个体产生真正且积极的影响,反而会导致因为沉迷于点赞和流量而产生焦虑与抑郁。在《指尖浪漫》中,一个做网红的男孩便因为担心每一条新视频的流量不好而分外焦虑,并因此影响到他与朋友们的关系与生活。在网络世界中的虚拟认同、无止尽的数据劳动以及渴望由此获得的流量与关注,导致当下年轻人的心理与精神压力暴增。

《指尖浪漫》剧照。

机器之眼无法提供人类存在所需要的认同,即使转发或点赞过千万,那也始终只是不可见的数据流,其中缺乏具身性的感觉与情感,而恰恰是后者使得人类能够感知到自身的存在。这里其实涉及一个典型的现代性状况,即中介的普遍化,一种“面对面”(vis-à-vis)的直接性被手机界面所切断与挪用,就好似19世纪早期资本主义中的人与自身劳动的分离,即因为货币作为一种中介插入其中,从而导致异化的产生。当代由科技所创造的虚拟世界显然是一种既大型全面又细微到无孔不入的“中介”,它插在我们与朋友的交往中、我们与工作的关系中,以及我们与世界的结构中。就如海特所说的,“许多儿童和青少年很乐意待在家里享受线上世界的美好,但他们失去了用双脚丈量土地、与人交往的机会,这些体验对所有哺乳动物的成长都有着重大意义”。我们不再是具身性的社交、生活与感受,而是通过手机去了解他人、世界与远方,现在人们甚至开始向AI询问自身的情绪、苦恼与焦虑。“关系”不再是真实的、彼此的,而只是一种恶性的单向内循环,个体最终沉溺在虚假的自我与虚拟的机器之眼中,了无生机。

焦虑抑郁与手机成瘾

焦虑和抑郁症在当代青少年群体中的普遍爆发,或许与他们所处的这样一种“虚拟世界”所塑造的认知、生活方式与情感力的枯竭息息相关。点赞带来的认同为什么依旧无法抚慰个体的心灵?为什么在社交媒体上与朋友们的聊天最终依旧会觉得孤独?在这个看似神秘莫测且自由的网络世界中,陌生人的目光与声音意味着什么?在海特看来,男女青少年因其性别差异往往会遭遇不同的处境。

海特指出,女孩们更喜欢图片类的平台,像Instagram(或者“小红书”),而男孩们则喜欢各类视频与游戏网站。在一份2017年英国的调查研究中,调查者让青少年评价主流社交媒体平台对他们身心状态的影响,包括焦虑、孤独感、身体形象和睡眠等方面,结果发现Instagram(照片墙)的影响最恶劣,Snapchat(闪聊,色拉布)紧随其后,只有YouTube(油管,视频平台)总体上获得了正面评价。而无论是Instagram还是Snapchat都是当下青少年最常使用的图片与社交软件,各类经过精修美图的自拍照、风景照、旅游照以及对特定生活形象的全方面展现,使得它们成为一个建立在虚构和美图上的“他者”世界,人们通过这一中介来偷窥与想象他人的生活,由此往往会造成因对比而产生的焦虑与痛苦。就如我们熟悉的“小红书”品位/风格,它不展现真实,而是经过美图精修过的想象性虚构,看似琳琅满目、活色生香,实则千篇一律、缺乏新意,就连俊男美女的原本生动的面孔都开始走向同质化。

海特在追踪为什么这些社交媒体与网络世界会对女孩造成更大的伤害时,他虽然罗列了几条详细的原因,如“女孩更在乎与他人的比较,且更追求完美主义”“女孩的攻击性多针对人际关系”等,但根本原因实则是,“在虚拟网络中,女孩们所经历的社会比较是人类进化过程中经历的社会比较的数百倍”,即社会中存在的性别偏见与污名在网络中会被成倍地扩大,由此导致女性在其中受到的伤害会更频繁。这与女孩是否更在乎与他人比较,或追求完美主义无关,而是这一看似自由且民主的虚拟世界本身就复制甚至放大了社会中的“厌女”结构:对于女性的外貌评判与要求、对女性情绪化的指控以及各种性骚扰与性污名……

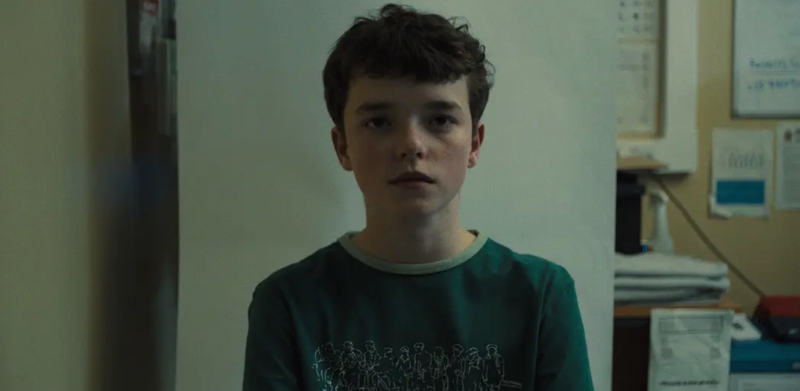

因此海特在这里的观察是本末倒置,他预设了一种青少年女孩的“本质性”心理,而忽视了实则是特定的社会性别文化在塑造着女孩们的处境。并且区别于具有一定社会经验与承受力的成年人,她们或许承担着更大的性别文化压力。尤其是网络的匿名性,导致一些人毫无忌惮地放大自身的偏见与阴险,由此导致网络暴力随时会呈指数级上升,从而造成巨大的伤害。在英剧《混沌少年时》中,网络霸凌便在其中扮演了重要的角色。

《混沌少年时》剧照。

《混沌少年时》剧照。

对于青少年而言,他们正处在一个渴望融入群体与被同伴认可的成长阶段,而网络会大大地增加传统校园霸凌中的诸多结构性问题,从而导致某人被彻底孤立,不仅在现实世界中,也在虚拟世界无处立足。因此男孩们在网络中遭遇的主要问题便是孤独,至于导致这一问题的原因,海特的解释建立在一种男女对立的二元模式上,他认为从21世纪的第二个十年开始,“美国青少年男孩的思维模式……开始向女孩的模式靠拢”,即“之前男孩的认知和行为更偏外化,女孩更多地表现为内化,现在大家都更倾向于内化了……男孩也开始厌恶风险了”,以及“男孩一旦拥有了自己的智能手机,就会跟女孩一样,把社交生活转移到网上,心理健康状况也随之崩坏”。

在这里,海特对于性别制度以及构造的两性气质的理解十分刻板。如上所说,他预设了存在某种“本质”的男孩与女孩思维、行为与情感模式,并且在有意无意之间对其进行了价值排序,即“男孩的”模式似乎更具活力与创造力,而伴随着“手机式童年”所重构的青少年生活,逐渐导致男孩“女孩化”。海特在这里悄无声息地把当代由手机与互联网所产生的诸多问题,尤其是对青少年行为、思维和情感的坏影响与传统“女孩的”性别气质与模式联系在一起,背后潜藏的正是一种典型的“厌女”心理与逻辑。

这一潜在的逻辑几乎贯穿全书,例如我们可以在他讨论的“玩耍式童年”中看到,尤其是对“自由玩耍”的诠释与描述建立在一种鲜明的二元对立性别逻辑上。海特对于“自由玩耍”的定义完全是“男性化”的:公开、碰撞与勇气,是传统建构主流男性气质的重要元素。由此我们也就能更好地理解,当他不断地强调具身社交、独立的品质、冒险以及与他人的关系时,实则始终笼罩着一层强烈的“男性化”特质,由此也就导致他几乎下意识地把当代手机与网络对青少年的各种影响赋予了一种“女性化”的特征,如“家里蹲”、缺乏与他人面对面的社交、转向内在以及不愿意冒险等。虽然海特指出,沉溺于网络世界中的男孩和女孩最终都会因“失范”而导致自身处于绝望与虚无的处境之中,但我们还是不能忽视他对“玩耍式童年”、“手机式童年”以及青春期的男孩女孩遭遇网络问题讨论中所隐藏的性别意识形态。

《指尖浪漫》剧照。

《指尖浪漫》剧照。

在某种程度上,当代人对于手机与网络的沉迷似乎与西方传统的“沉思生活”的世俗经验具有一定的相似性。“沉思生活”往往是内在且隔绝于世的,在沉思中,沉思者遗忘了自己的身体,在思考中与自己对话,抛弃了世界,阿伦特认为他们处于“nowhere”。而对虚拟世界的沉迷似乎也在不断地遗忘我们的身体,以及具身性的存在事实,虽然在网络中与无数人对话和交往,但始终只是同质的数据流。相比于虚拟世界,现实世界似乎更加不堪,而与他人面对面交往所需要投入的情感与身体精力,也逐渐被认为是某种人力资本而开始被我们有意识地计算,从而忽视了恰恰是在与他人的交往中,我们的活力才能被激发。“家里蹲”玩手机恰恰会对个体的内在性与活力造成某种本质性的伤害,甚至不再是“我与我自身的对话”,而是“我与机器的”虚假联结。

海特在书的最后提出了具体的对于“手机式童年”的应对方式,目的便在于希望能让儿童们再次进入“现实世界”,以一种直接的、具身的存在方式生活在这个世界上。阿伦特称其为“爱这个世界”,她的意思是,只有生活在人群之中、与自己的小伙伴们一起行动,我们的故事才能开始。

人不是一种资源,也不是孤绝的单子,更不是网络世界中的数据流。当我们沉迷于屏幕、淹没于机器之眼时,我们自己或许不知道(know),但我们的身体能感觉(feel)到,最终,它会以各种心理与精神的症状爆发,要求我们的聆听与关心。

撰文/宋杰(同济大学人文学院)

链接:https://www.bjnews.com.cn/detail/1746585555168802.html