刚刚过去的国庆长假,同济大学计算机科学与技术学院副院长卫志华教授将“智能数据分析”的备课内容再一次进行了调整。这门将面向启迪书院相关领域开设的新课程,和原先在计算机学院开设的课程并不完全相同,而这已经不是她第一次修改了。

启迪书院,是同济大学今年开设的一个全新书院。高招时,同学们报考意愿十分热烈,咨询现场异常火爆,最终书院录取了近600名学生。

什么是书院制?和原来的学院有何区别?这个全新的书院又凭借什么魅力,吸引了这么多学生?

启迪书院新生报到。

【一张看似普通的课表背后】

来自厦门的姜孟乔,是同济大学启迪书院的大一新生。在他的课表上,有着高等数学、高等代数等数学专业基础课,同时也有物理实验、普通物理等物理基础课,还有高级语言程序设计等计算机学科的课程。下学期课表上还将有工程智能基础课程。

这一张看似普通的课表,却汇聚了数学、物理、计算机等不同学科课程,是“重基础、跨学科、交叉培养”的生动体现。

前不久,在启迪书院新生见面会上,姜孟乔第一次接触到“四大领域”这一新概念。而“领域”一词,正是设立启迪书院初衷的一个缩影。

启迪书院新生见面会。

启迪书院的“领域”,和传统的学科、专业有何区别?为何要在本科阶段设立一个全新的书院?“解决产业发展的瓶颈问题,往往需要跨学科的交叉人才,我们希望打破原来按学科设置培养人才的方式,探索一条多学科交叉人才自主培养的创新路径。”同济大学本科生院院长吴志军对这一全新尝试充满期待。

“以往,高等教育的学院都是按学科、专业来设立,学生的知识体系也是按此设置。”吴志军坦言,要成为一门学科,得有很严格的学理、一套不可替代的知识体系;而专业是学科知识体系对应不同产业需求的交叉点。

比如,机械工程是很经典的学科,当它面向汽车产业时,就产生了车辆工程专业;面向制造过程时,就产生机械制造及其自动化专业。目前,教育部对学科、专业有严格的目录管理,对专业审批有严格限制,年度备案申报完成后一般至少3年后才能招生。

但是,单一学科、单一专业培养的人,无法解决企业的“卡脖子”问题,因为这些领域问题、产业问题都是跨学科的。因此,启迪书院从本科生开始,按产业“领域”需求来培养跨学科人才。

机器人、智能网联车辆、工程互联网和智慧空间,是启迪书院的“四大领域”。四个领域下设36个工科专业,涉及十四个学院。“这四个领域代表四个未来的应用场景。”吴志军说,借助原有的工科优势,同济大学找到突破口——人工智能和新工科结合,即工程智能(AI for Engineering),“AI思维培养贯穿所有学生整个四年的学习,同时,我们整合了四大领域相关的传统工科专业和现有的信息类专业,融合AI,推动了传统工科的转型。”

【书院制:跨学科交叉平台】

大一新生报到当天,启迪21班的班主任是来自同济大学经济与管理学院的于国庆老师。像于国庆这样,跨学院来启迪书院担任班主任、任课老师、学术导师的还有很多。

为何一个全新的书院体制,录取了近600名考生?其实,启迪书院并不是从零开始,从某种角度来说,书院制是一个跨学科交叉的平台,书院不属于任何按学科设立的学院,但却能够汇聚不同学院的师资来上课。启迪书院副院长鲁正介绍,目前启迪书院已有170多位老师来自全校不同学院。

前两年学生培养是以启迪书院为主,后两年以专业学院为主。可以说,启迪书院的每个学生都是“双学籍”,同时隶属于启迪书院和专业学院,这种双重归属的体系正是书院制的精髓所在。比如,工程互联网领域就是由土木工程学院、计算机科学与技术学院牵头,启迪书院负责协调领域内所有学院的资源,并按跨学科人才的需求重构课程体系。

导师制,是启迪书院的又一特色。在启迪书院本科阶段,除了班主任,每个学生有三种类型导师:新生导师、学业导师和企业导师。

大一的新生导师制度独立于课堂教学,学生有任何问题都可以与导师交流,新生导师的核心是潜移默化地让学生对学术产生兴趣;大二时,会有领域学业导师,可以探索参加微项目;大三,有专业学业导师进一步探索学术。“以前读书,可能和老师没法全面接触。现在从制度上保证和老师有各种接触的机会,老师和学生有着很密切的交互。”鲁正介绍。

启迪书院的学生们在大一、大二充分了解四大领域之后,选择一个感兴趣的学科专业方向进行深入研究。

在启迪书院选专业时,有门槛吗?目前,高校培养通常是大类招生后进行专业分流,分流的依据主要看学业成绩、特色测评等综合表现。“在启迪书院,学生在大一下学期确定领域后,大二下学期可在领域内‘无门槛’选专业,100%满足学生意愿,完全根据兴趣来分流。”吴志军告诉记者。

【重构课程体系】

启迪书院的课程体系,打破传统的学科专业逻辑,按照未来的产业应用和新场景来构建核心领域。经过一年多的研讨和前期国豪书院未来技术班的探索,启迪书院聚焦卓越工程师的培养目标,重构了所有的课程体系、实验条件和实践体系,这是同济大学新开辟的又一工程教育改革试验田,着力加强拔尖创新人才的自主培养。

在领域基础课程体系中,启迪书院把所有的重大工程智能凝练成电、力、算、信、感、控六大领域基础课程,即电子、力学、算法、信息、传感和控制。这一课程体系颠覆了原来的授课模式,6个基础课程模块由全校共同打造,不是由某个学院打造的。

中秋节,启迪书院的学生团聚。

同济大学计算机科学与技术学院副院长卫志华教授,在启迪书院负责“智能数据分析”的授课。“这门课属于‘智慧空间’领域,是建筑和计算机交叉融合的一门课程。”卫志华告诉记者。

“课程设计从一开始就是以应用场景为中心,以项目来串联知识点。”卫志华介绍。经过数十次的讨论,智能数据分析这门课把工程大数据领域中的数据采集、建数据库、数据分析、深度学习、可视化、动态数据集成、大模型等知识点串起来。“让跨学科的同学只上一门课,就可以了解这些知识点。”

可以说,在启迪书院所开设的课程,都是经过几个不同专业老师集体备课商定的。鲁正介绍,每门课程都先进行国内外调研,通过知识图谱细分知识点,研究与其他专业的融合方式。经过多轮论证后,才会开设一门课程。

不仅知识点串联,理论与实践高度匹配,带着问题学习,效果变得更好。前期,“智能数据分析”曾在国豪未来技术班试点过一学期,对于变化,卫志华教授印象最深的是:“现在,课堂上‘低头族’变少了,学生的学习热情很高,经常会提问。作业中的案例分析题,学生尽可能把跨学科知识点用上。”

不仅学生在改变,老师也在改变。“整个课程设置的思路变了,这种改革,对老师的要求更高,必须与时俱进,把最新知识运用到课程。”从教15年的卫志华教授感触颇深:对老师来说,课程做得更“接地气”,要时常关注学生的反馈,及时调整;以往只能根据考卷来检查学得怎样,现在根据项目来检查。

启迪书院宿舍区一角。

【项目制、国际化不断线】

项目制学习不断线,国际胜任力培养不断线,是启迪书院的又一特色。

学生在每一个学年的下半学期,都有一个实践环节——项目制课程。“这个环节大概需要2周以上时间,需要学生把自己的想法付诸实践,这个过程既包含提出想法,也包含将它落地实现。”吴志军解释。

启迪书院有更丰富的应用场景,面向人工智能的技术更加前沿。据悉,书院正在搭建“未来学习空间”,目前传感器、机器人等相关设备已经基本就位,这是一个值得期待的学习应用场景。姜孟乔说:“我能感受到启迪的决心和方向,学习不是一个死板的东西,是一个灵活的东西。未来需要什么,我们的实践课程可随时调整。”

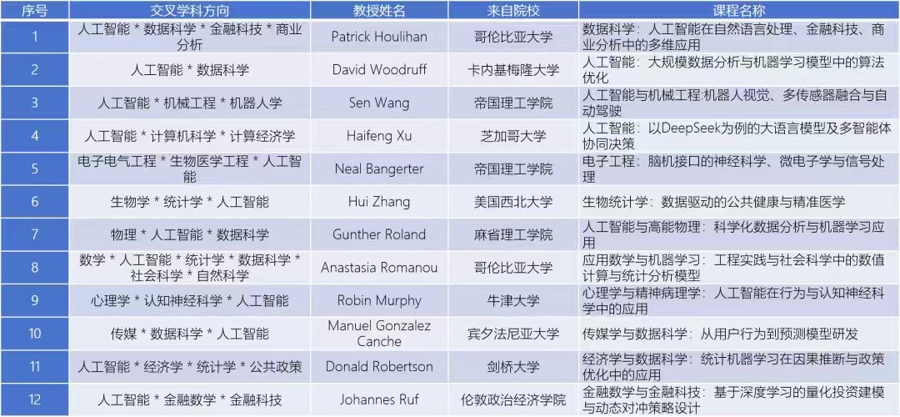

2025年秋季学期,开设的12门国际化人工智能交叉学科精品课程。 (来源:同济大学本科生院微信公众号)

国际化不断线,启迪书院从大一到大四都将注重学生国际视野的熏陶,争取让每个学生在大学期间有一次出国交流的机会。

在整个国际胜任力培养过程中,启迪书院会不断安排国际化项目。据悉,2025年秋季学期开设的12门国际化人工智能交叉学科精品课程,其中不乏芝加哥大学、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、牛津大学、剑桥大学、卡内基梅隆大学等世界知名院校的在职教授负责课程设计和讲授。课程分为直播授课和分组实践两部分,由外方教授在线直播授课,并在课程后期布置科研实践任务,通过项目制研讨,最终产出期末结课报告。

链接:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=996793