【新华社APP】同济大学2000吨级智能海洋科考船“同济”号交付

来源:新华社APP

时间:2025-07-14 浏览:

新华社客户端上海7月13日电(记者 张建松)“5、4、3、2、1,启动!”13日,在上海北外滩国际客运中心码头,我国自主设计建造的同济大学2000吨级智能海洋科考船“同济”号交付。

交付后,“同济”号即将扬帆启航,在东海和南海的辽阔海域开展多学科综合科考,承担“国家海底科学观测网”大科学工程运行维护等重要任务,同时成为学生海上实习的移动课堂。

同济大学党委书记、中国工程院院士郑庆华表示,“同济”号即将鸣笛启航,这是同济大学服务海洋强国战略的重要里程碑,将推动海洋学科实现从基础研究向科学与技术结合的转型,进一步构建基础研究、技术攻关、平台支撑、人才培养的全链条体系。学校将把“同济”号作为海洋学科创新布局的关键载体,着力打造培养海洋专业精英的“摇篮”、突破关键技术的“熔炉”、服务国家战略的“旗舰”,奋力书写海洋强国的同济新答卷。

作为新一代绿色、静音、智能型综合科考船,“同济”号集海洋地质、海洋化学、海洋生物等科考调查,以及科学研究、人才培养、科普教育和文化传承等多功能于一体,是同济大学着力打造的“海上校区”。

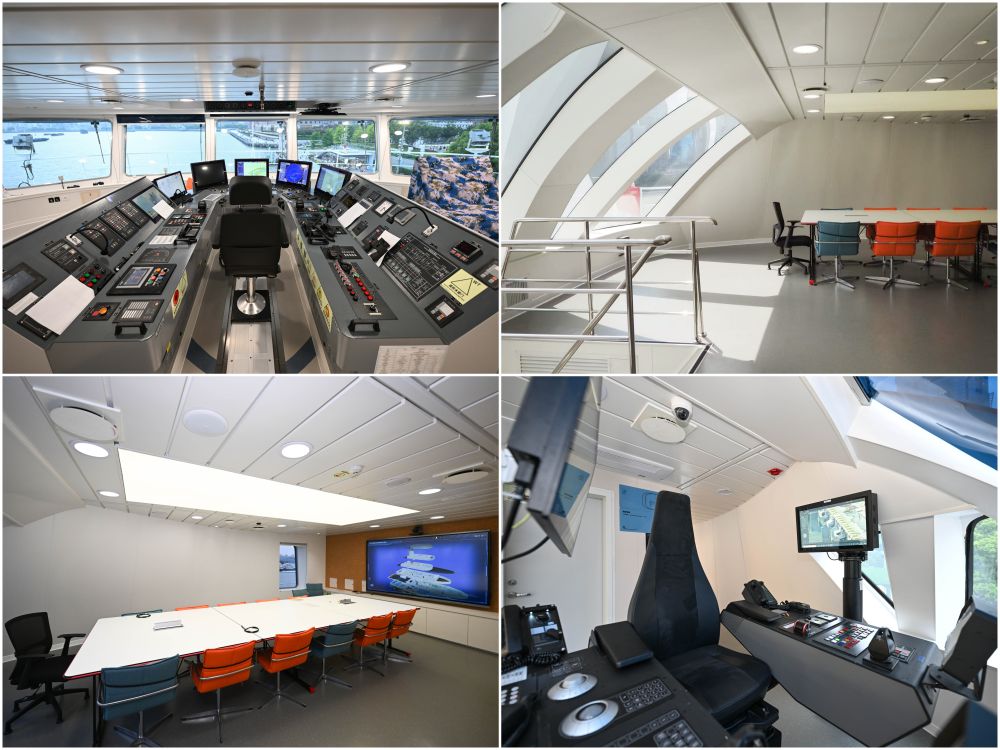

“同济”号于2024年4月开工建造。总长81.5米,型宽15米,型深6.9米,最大航速16节,续航力8000海里,载员45人,自持力35天,采用国产全回转电力推进系统,适用于无限航区(冰区除外),是国内首个取得中国船级社(CCS)智能船舶规范i-ship(R1,No,E,I)四个智能符号的海洋级综合科考船,分别是岸基远程遥控、开阔水域自主航行、智能能效管理和智能集成平台。

“同济”号在2000吨级船舶平台基础上通过优化布局,实现了460平方米甲板作业区域、320平方米实验室区域、人均10.2平方米居住舱室以及总计百余平方米的会议区、阶梯教室、休闲区、健身区等舱室,以较小的体量实现了3000吨级科考船的作业能力。

作为我国首艘海洋级智能型综合科考船,“同济”号的四大核心智能能力构建了“感知—决策—协同—控制”全链路闭环系统。“同济”号具备全方位智能感知能力,能够利用多种传感器感知周围环境,形成“空—海—海底”立体探测网络;具备智能化决策支持能力,搭载先进的船载数据中心与智能决策支持系统,自动生成或优化科考航线和作业方案;具备高效协同通信能力,实现船载数据与岸基指挥中心、合作科研机构的实时双向传输等;具备集成化智能控制能力,实现航线自动规划、自适应航速优化、智能避碰、高精度动力定位等功能,确保航行安全高效,可显著提高航行效率,降低油耗,节约运行成本。

“同济”号还将为师生带来前所未有的教学体验。船上可以模块化搭载各种集装箱式船载实验室、作业型ROV(水下遥控机器人)、无人艇等移动与固定观测节点自组网装备,学生可直接参与海洋地质勘探、海洋生态采样、装备试验等任务,实现“边航行、边实验、边分析”。“同济”号同时支持海底观测网布设、风电工程勘察等国家重大海洋科技任务和海洋工程调查等,学生还可直接参与海底观测、深潜研究等国家级项目,积累“大国重器”操作经验。

依托“同济”号,同济大学将围绕“气候演变热带驱动”和“西太平洋地质演变”两大长期学术目标,夯实基础研究的厚度,打造地球系统科学研究的“中国学派”;汇聚学校测绘、土木、环境、电子与信息工程和机械等学科的涉海力量,共同开展海洋探测技术的攻关,实现从基础研究向科学与技术结合的转型;培养出更多扎实掌握海洋及相关学科基础知识,具备创新思维、国际视野和强烈社会责任感的复合型创新型人才,进而在此基础上进一步提升学科发展的实力。

链接:https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12638084?docid=12638084&newstype=1001&d=1350059&channel=weixin