供肺保存延长至14小时,单孔微创技术全球热销。

在日前开幕的2025上海科技节上,上海市肺科医院两大医疗技术突破引发关注——当微创技术在国际舞台持续刷新“中国标准”,团队在肺移植领域同样以颠覆性技术改写生命救治的“时间法则”与“质量标准”。就连与之合作举办培训班的“世界单孔胸腔镜第一人”迭戈·冈萨雷斯也发出由衷感叹:“过去十年,几乎所有胸外科创新都来自亚洲,而上海是这场革命的中心。”

近日,记者走进这家医院,看胸外科如何用硬核科技讲述从技术突破到全球共享的中国故事。

微创探路:从追赶到领跑

2012年,上海市肺科医院胸外科团队引入单孔胸腔镜技术,仅以肋间3-4厘米的“生命通道”,打破传统手术的桎梏,开启胸外科“无痕时代”。此后,团队化身“工匠”,自主研发“上海肺科”单孔/剑突下单孔手术器械包,凭借卓越性能走出国门,在全球数百家医院“大展身手”,引得世界顶级器械制造商主动寻求合作。

据上海市肺科医院胸外科主任赵德平教授介绍,此前,肺部的微创手术都需要经过肋间,但经过肋间存在两个问题:一方面肋间间隙比较小,操作不易;另一方面是肋间神经在手术中容易损伤,病人在术后会比较疼,且会出现长期皮肤麻木感。他带领团队另辟蹊径,将切口移至剑突下,研发出世界首套剑突下单孔手术专利器械。经剑突下单孔胸腔镜肺叶切除术不会碰触到肋间神经,对病人来说,术后疼痛相对较轻。单孔胸腔镜肺牵拉器更是远销15个国家和地区,让“中国智造”在微创器械领域站稳脚跟。

赵德平团队曾成功为一名双侧肺结节患者实施剑突下单孔微创手术,仅3厘米的小切口,如同神奇的“钥匙孔”,同期完成双侧肺部病变切除。患者术后当日便能下床活动,次日康复出院。

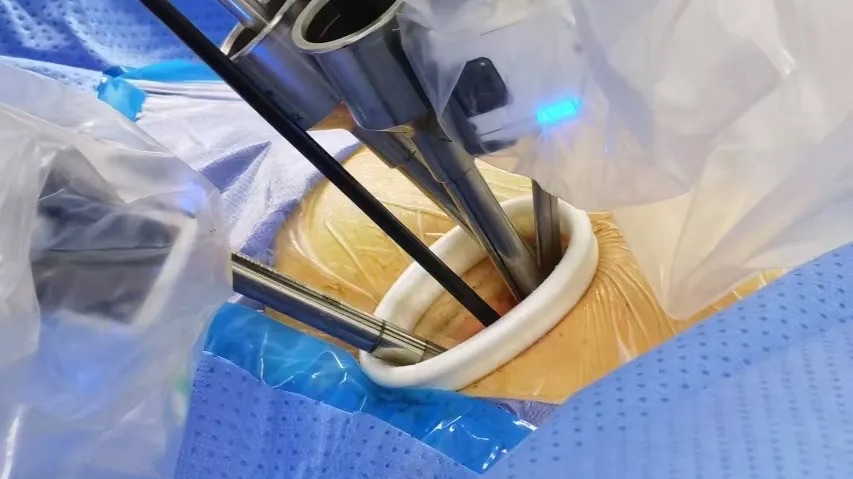

赵德平主任在用达芬奇机器人做手术

当单孔胸腔镜技术日臻成熟,团队又将目光投向科技前沿,率先融合机器人技术与单孔理念,开创多臂单孔机器人肺切除手术。达芬奇Xi手术系统的3D高清视野与可转腕机械臂,实现“超微创”与“超精准”的完美交融,将胸外科手术推向“毫米级精准时代”。

技术出海:从本土实践到全球共享

技术创新的成果,不应束之高阁,而要普惠全球。自2014年起,上海市肺科医院胸外科团队携手“世界单孔胸腔镜第一人”迭戈·冈萨雷斯,搭建起国际胸腔镜/机器人胸外科手术培训班的桥梁。十年多来,49期培训迎来1000余名来自全球100多个国家和地区的短期进修学员、60余名长期进修医师,其中不乏各地学会主席、科室主任等顶级专家。在最近的国际培训中,肺科医院院长陈昶教授的复杂手术临床示范,赢得欧洲胸外科医师协会轮值主席的高度赞誉,并希望上海市肺科医院医生能够组团前往欧洲分享交流。

进修医生和陈昶院长(右)

2024年,同济大学医学院胸外科国际培训中心成立,“国际导师制”的创新模式,让冈萨雷斯等顶尖专家与学员一对一深度交流,结业后颁发的全球认证“单孔技术操作证书”,成为国际微创领域的“金字招牌”。十年间,20万例胸外科手术、微创率从12.5%飙升至97.3%、平均住院天数缩短至5天,这令人惊叹的数据向世界传递着医疗领域的“中国速度”与“中国温度”。

移植攻坚:从生命困境到希望重生

在肺移植这个“生命战场”上,供肺转运的时间枷锁、质量困境,术后监测的重重风险,每一项都是难以逾越的“高山”。

供肺转运

28岁的李女士(化名)因原发性纤毛运动障碍综合征,经历了20余年的病痛折磨。入院时已发展为I型呼衰,在移植等待期间病情急剧恶化,发展为II型呼衰,依靠无创呼吸机维持生命。

好不容易等到供肺,可是供体所在的位置遥远,供体肺的保存要求又极高——传统4℃冰水保存供肺,如同脆弱的“生命时钟”,仅有6到8小时的短暂“续航”。即便大家拼劲全速,难度依然很大。而李女士已经等不起了。

肺移植团队启用了国际上最新的10℃静态低温供肺保存技术,并自主研发了便携式10℃恒温转运装置。这项技术突破传统4℃冰水保存6-8小时的极限,将供肺保存时间延长至12-14小时,并实现36小时超长恒温。在该技术支持下,匹配的供肺经过10.5小时的运输后,成功为患者实施双肺移植手术。术后,李女士的恢复堪称“生命奇迹”:术后第1天拔除气管插管,第5天转入普通病房。

赵德平教授介绍,离体肺灌注(EVLP)技术的应用堪称肺移植领域的一项重大突破。由于供肺资源极其珍贵,然而在实际情况中,许多供体由于经历过感染、治疗等过程,获取的供肺本身条件欠佳。但如果直接弃用这些边缘供肺,等待肺移植的受体可能不知何时才能等到合适的肺源。因此,肺移植团队积极探索,尝试对边缘供肺进行抢救性处理。团队通过体外循环系统模拟人体环境,为边缘供肺注入“生命营养液”,这一过程就像是为受损的器官提供了一个“疗养修复站”。在这个模拟的人体环境中,系统能够对边缘供肺进行精准呵护,修复其在获取过程中产生的损伤,清除内部的炎症因子,使其达到可移植的标准。

尽管并非所有的边缘供肺都能通过这一技术成功“修复”,但为在绝望中等待的受体带来了更多的希望。凭借这一技术,上海市肺科医院已成功完成50余例高难度抢救性肺移植手术,一次次将濒危患者从死亡的边缘拉回。

链接:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=915396&v=1.7&sid=67