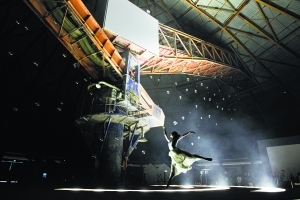

10月20日,首届上海西岸建筑与当代艺术双年展开幕戏剧《云戏剧:上海奥德赛》在徐汇滨江原上海水泥厂的第二车间、预均化库里上演。早报记者 高剑平 图

在徐汇滨江,11个(原为12个)由水泥厂、油库等厂房改造的建筑将由国内外多家事务所设计完成。 主办方供图

早报记者 蔡晓玮

从上海轨交7号线站龙华中路站、东安路站出来,迎面便是在国庆时熙攘一时的西岸音乐节的举办地。沿着滨江往龙耀路方向走,浦江对岸的世博园地触目可及,点缀着白色遮阳棚的亲水平台上,晨跑的、遛狗带娃的人会不时和你擦肩而过。一路往前,穿过架在龙华港上的人行桥,尘土似乎大了一些,与水岸相对的马路对面,既有开售不久的大平层滨水住宅,也有一整片的场地被围墙拦起来,尚待开发。离龙耀路越近,一些正在建造和已经建成的小建筑便依次出现,比如在滨江岸边那座从外部看上去似乎完全没有窗户的垂直玻璃宅,或是紧靠龙腾大道的一座用青碧色的五角形瓷砖勾连成外墙的圆形的瓷堂,都似乎在提醒你有一些事情正在发生。最后你终于看到一个巨大的穹顶建筑(原上海水泥厂预均化库),四个矗立的油罐和大门口的紫底白字——西岸2013建筑与当代艺术双年展。这一展览将持续至12月20日。

10月20日,首届上海西岸建筑与当代艺术双年展在徐汇滨江原上海水泥厂的第二车间、预均化库里开幕。和此前在西岸举行的诸如西岸音乐节等文化活动不同,这个展览将持续、免费向公众开放两个月。除了在主场馆中的建筑、声音和影响展持续展出,室外场馆上的建筑小品仍在营造中之外。本周末,开幕戏剧《云戏剧:上海奥德赛》的工作坊和由园林设计师主讲的讲座《住在上海的植物》将在西岸双年展主展馆展开。正如本届双年展的主题“进程”所揭示的一样,这一被定位为亚洲首个跨媒介国际大展的持续丰满和展开提供了一个生动的历史剖面:往后看,是上海开埠170年来的工业文明和现代化积累,而往前看,则是一张徐徐铺开、重新规划出发的滨水文化、传媒区的生活图景;而此刻,这个新生的展览以“进程”为名,以徐汇滨江的开发为背景,勾连起浦江岸边的昨日与今朝,而它的后续效应也将在徐汇滨江这块浦江边最后的待开发地块上持续发酵。

建筑与艺术并置

建筑展策展人、同济大学教授李翔宁还记得去年年底第一次进行展览场地勘探时的情景:“当时场地上全是杂草,还堆了很多垃圾。预均化库的厂房因为没有光线,进去全部是黑的,地上则是很厚的积灰。油罐则没法进去,它外面有个小洞,是当时的取油口,只能从那个入口处爬进去,向里面丢块石子听一听声音。”但即便如此,所有的人仍然被这些曾经的工业空间打动了。如今,预均化库大穹顶下的双年展主展场圆形空间的四周排布着一间间的小格子间——71个代表建筑师的中国建筑作品和模型在此处进行特展,而在同一个空间内则排布着艺术家影像作品。在它们之上高悬着两根桁架,是曾经这个车间里用来搅拌水泥的搅拌棒,未来,这个地方将成为中国梦工厂的剧院所在地。

西岸双年展主办方之一上海西岸开发(集团)有限公司总经理李忠辉向记者坦言,虽然筹备的过程历经8个月,但实际上要办建筑与艺术双年展的想法在两年前制定徐汇滨江规划的时候就已经形成了:“以前沿江的开发比较侧重于综合体和现代服务业聚居区,真正给老百姓公共活动的区域并不多,而在国外,比如伦敦、巴黎,人们都很享受在亲水区看展览、看演出以及漫步的乐趣。徐汇滨江也试图做差异化的尝试,通过文化设施和文化的集聚来带动整个地区的发展,所以我们的策略还是文化先行,在系列文化活动的基础之上,让文化设施和文化环境逐步形成。”

首届“西岸双年展”以戏剧特展暨开幕演出《云戏剧:上海奥德赛》拉开帷幕,分为室外建造展与室内主题展两部分。室外展部分为“营造”(Fabrica)国际建造展,11座出自国内建筑师之手的房子和建购物将在滨江区域逐步建造起来;室内展以“进程”(Reflecta)为题,分为建筑、戏剧、影像、声音四个特展,分布主场馆预均化库和油罐、仓库组成的空间之内。而这四种展览的样式并不是随心选就的,而是从西岸所构造的四种文化现象——梦工厂、音乐厅、美术馆、新建筑出发相应生发的。“我们希望西岸2013不是一个城市节日,而是一个持续的城市节目,它能有日常的连续性、有积累,形成某种档案,能够落地生根,积极地参与到西岸的发展中去。”艺术展策展人高士明说。但同时,作为首届展览,其策展的方式相对稳妥。建筑和艺术之间的沟通主要在于用无形的、时间性的艺术门类比如影像和声音来填充和完成整个的展览空间,以呈现为主,彼此间的互相渗透和沟通仍然偏少,“首届展览主要是定一个调子,并且形成一个档案,以后的几届相信会在这一点上做更深入的尝试。”李翔宁解释说。

如今,展览所在地仍不算是交通特别便捷的地方,除去周末,平日展场里观展的人群并不多。但偶尔,也会和未来的想象图景重合——在某个影像展的展示空间中,一具大型工业机械放在展室正中,而四壁则投影着同主题的采访和工业器械的各个角度和细节的慢镜头,而一对上海老太太说说笑笑地边拍着照片边从展室内走了出来。“在非西方国家,双年展的兴起是为了构造一个国际空间,提供各种视角和益智空间。常常有人说,当代艺术看不懂,但实际上,这正是它在和你现有的观念进行碰撞。艺术不是要人们懂的,而是应该像传染病那样感染每一个人。”高士明说。

昨日与今朝互连

现年57岁的刘全根以舞蹈演员的身份参与了双年展开幕戏剧《云戏剧:上海奥德赛》的演出。那一晚,穹顶之下,用荷兰语吟诵的戏剧《彼岸》中的台词、搅拌棒上的屏幕上闪现的历史图景和垂下的点点灯光,以及一群群众舞蹈演员和一个女芭蕾舞者在由插着苹果的一根根钢筋组成的伊甸园里演绎的试探和逼迫、进攻与逃避,一同构成一幕抽象的城市进化史。

而对于刘全根来说,这是他以不同的身份再次进入到这个熟悉的场域之中——1976年中学毕业后,刘全根就进入了上海水泥厂,到1993年辞职离开,整整在这个当时有2400名工人的大厂里干了18年。“当时,水泥厂所在的龙水南路是一条断头路,尽头就是我们厂的大门,现在的龙腾大道以前是普通市民不能进来的,是我们厂里的一条道路。”刘全根说。

导演牟森透露,本来想演出的只是20年前的戏剧作品《彼岸》。但当时看了这个场地,就觉得《彼岸》在这里演出太渺小了。“当时我有一个感想,在这个空间里,我们做什么都比不上这个空间本身,”牟森感慨,“我几乎是第一时间就想起了奥德赛。奥德赛在整个西方,在整个人类文明的叙事描述里面,一提奥德赛就是一个巨大的进程。上海就是有个巨大进程的感受,包括里面这种转动的感觉,搅动的感觉,又是时间的,又是空间的,又是历史的,又是精神的。”被牟森定义为“跨媒介剧构”的这场演出,追溯过往,也面对当下:“因为当下是一个云时代,云计算时代最大的本质就是超链接。又是在一个特定的强大的空间中演出,面对一个特别的特定的历史进程——上海开埠170周年。”

当夜演出过后,一片沸腾。观众、普利兹克奖得主王澍称这个建筑能够排进上海前十之中,是1949年到1990年间上海真正有意思的建筑之一。而中国美院院长许江则称这一进程本身,前身是工厂梦,身后则是梦工厂。而在高士明看来,这出戏剧反映了上海在泥沙俱下的现代化过程中的尊严、自我的召回和解构,对彼岸的向往。值得一提的是,在正式演出前一天的彩排现场,刘全根24岁的女儿和曾经和他在同一个厂工作的妻子也来到了现场。这个曾经就近抽取浦江水通过搅拌生产水泥的二车间,在女儿看来如今灰尘很大、也很破旧,但刘全根却还是对这一切满怀感慨:“现在,西岸被开发,改成了滨江大道,成了平常老百姓休闲娱乐的地方,而以前的厂址又有保留,我觉得这个思路肯定是对的。”

据透露,在本届双年展的闭幕式上,可能就会宣布下一届双年展的相关计划,而两年后,如今的展览场地可能已经旧貌换新颜。这一个以“进程”和“营造”为题的双年展,整个的发展脉络也包裹在整个西岸发展的进程之中,而11座即将陆续建起的小型建筑和曾经的艺术体验则将持续发酵。