网山体、“拄拐棍”、罩建筑,北川老县城力图成为全球铭记灾难的保护样本——

3年前,5·12汶川特大地震发生,北川老县城瞬间毁于一旦。不久,北川老县城被确定为地震遗址永久保存。春去秋来。震后治理山体河道,加固震损建筑,北川老县城保护工程逐渐展开。2010年5月15日,北川老县城适度对公众开放。

北川地震遗址保护区约5平方公里,北川老县城,是迄今为止全世界整体原貌保存的最大的地震遗址。作为规模巨大的地震遗址,世界上无现成经验可借鉴,保护工作任重道远。关于建筑、结构、地质、环境、交通等各种相关专业的科研与探索,一直在进行中。

2011年6月16日,雨过天晴,北川老县城内一派静穆。同济大学专家团队再次到北川老县城开展监测,为启动第三批震损建筑加固做准备。

A

山体治理

建起二十六处拦沙坝和停淤坝

北川老县城特殊的周边环境,遗址保护还面临着洪水侵袭、泥石流冲刷、淤积、掩埋等诸多自然生态威胁,代表了地震极重区城市毁灭性破坏的各种案例,对全球地震学、抗震建筑设计等方面,都具极高科研价值。

去年3月,北川老县城保护工程启动。考虑到北川老县城遗址的特殊性和复杂性,绵阳市唐家山堰塞湖治理暨北川老县城保护工作指挥部(下称指挥部)将目光首先瞄准了周边地质灾害治理。

6月16日,记者在指挥部擂鼓接待中心主任龚奎的陪伴下,进入了北川老县城的南大门。沿着魏家沟大坝而上,数座已建好的拦沙坝依次出现在记者眼中。龚奎说,在老县城周边共建有26处拦沙坝和停淤坝,“这是抵挡泥石流的”,泥水通过拦沙坝中间的圆洞流出,而大石块则被拦截了下来。只见1号坝与2号坝间,建有一个停淤坝,该坝总库容约200多万方。

为避免泥石流对北川老县城造成冲击,指挥部颇费了些心思。指挥部总工程师黄文告诉记者,最初设计拦沙大坝时是依照普通桥梁设计,后来发现在泥石流的冲击下它会变形变位,很难起到拦截作用。怎么办?黄文说,从结构上将大坝改设计为箱形结构,这样稳定性大大提高,有效地将泥石流抵挡在老县城之外。

山体滑坡,也是一大隐患。“老县城周边的山体滑坡有几种类型”,黄文说,如遇难者公墓后面的景家山是崩塌体类型,地震时崩塌的巨大山石将北川中学新区茅坝中学整体掩埋,北川县水务局、农机局、粮油加工厂等单位和居民住房被掩埋、砸毁。对于这种山体,指挥部先对危岩进行了清理,再设置了防护网,以防止飞石。

在景家山的山坡上,记者看到有紧紧贴住山坡的主动防护网,也有离山坡一定距离、对滚石“兜底”的被动防护网。而对王家岩这类松散的滑坡体,采用的是修建挡墙的方式,在山下一座巨大的挡墙已经建成。据龚奎介绍,在去年的多次大暴雨中,这座挡墙为保护老县城老城区的安全立下了“汗马功劳”。如今,挡墙内的库容已差不多填满,指挥部正与设计院一同研究,实施新的工程措施。

而今,老县城周边山体水系也得到疏通、修复。“先治理周边地质灾害,是为了整体保护北川老县城遗址。”指挥部规划设计测绘部部长梁策说,2009年6月指挥部成立后,随即与同济大学达成合作框架协议,编制出《北川地震纪念馆与地震遗址保护地规划》、《北川地震纪念馆及任家坪集镇控制性详细规划》和《北川地震遗址保护规划》,规划确定的北川老县城保护原则,首先是整体性保护。保护北川老县城,不是仅保护建筑遗址,还要重视周边环境。原先穿城而过的两条省道在地震中已支离破碎,为使地震遗址保持宁静氛围,在规划设计中,过境交通采取打隧道的方式,穿越龙尾山,从而绕开北川老县城。

B

“拐杖”原理

全由同济大学专家精密计算

北川老县城几乎涵盖了所有现代建筑结构类型的受损样本。而根据原真性保护、可逆性保护原则,既要使遗址保存地震发生时的环境状态,又要使任何新增措施与地震遗存本体是两个明确分离的系统,可以方便修改和拆除。

在老县城,尤其吸引记者注意的,是那些已经进行了加固的震损建筑。梁策说,目前已经完成了15栋震损建筑的加固,均位于北川老县城新城区。这是因为新城区地质情况较为稳定,建筑遗址的现状较为复杂,需要进行抢救性加固的建筑遗址较为集中。而加固的方式,主要是为建筑遗址做好一副副“拐杖”。

什么是“拐杖”?原来,它是对建筑遗址进行临时应急性支撑的钢架。而这种“拐杖”,并没有在建筑遗址上固定死,它不仅对原本的墙面没有影响,并且一旦有新的保护方法,就可以拆下来重新进行保护。

“拐杖”的形式也多种多样。

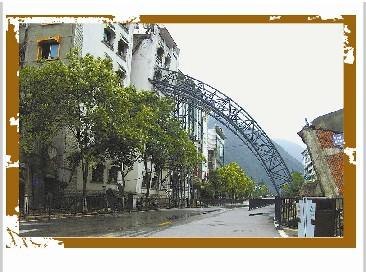

在北川县公路运输管理局遗址,记者看到房屋向道路中央倾斜,且左侧倾斜尤为严重。技术人员用了很巧妙的一种方式,两根带支架的“拐杖”在左侧一上一下支撑住了房屋。两个受力点一个在二楼,一个在一楼板梁交汇处。而在北川县城林业局遗址,加固方式又截然不同。由于大楼靠近道路,专家无法就近找到一个安全的支撑着力点,于是设计了一个“彩虹拐杖”,半圆弧形的钢管一头支撑住大楼顶部,一头跨过道路固定在地面,行人自由通行于“彩虹拐杖”下。北川县公安局遗址的加固方式又不一样。由于底层承重墙体严重倾斜,设计人员为之设计的“拐杖”就格外复杂,用密密的钢梁和钢柱将整个建筑托了起来,钢梁上面和钢柱两侧挂上钢丝网,下面铺上钢板,仿佛是一个框架,行人却可以从中通过。

“不要小看这些‘拐杖’,在哪里支撑,用多少钢管,用那种方式,全部是由同济大学专家经过精密计算的。”梁策说。

翠柏青青,芳草依依。“那些草坪下面,是地震废墟。”龚奎说,老县城内有大量的地震废墟,从尊重逝者和尊重遗址的角度出发,予以了最大程度地保留,仅对通行安全产生危险的废墟进行局部清除。对于废墟本体,通过灌注、覆土、覆植被等方式保持原貌。

同样,根据最小干预的思路,指挥部还修建了一些必要的基础设施,如修复老县城内的道路,修建防洪堤,对道路两旁的震损建筑修建了围栏等。

C

定期监测

探索长远的保护方式

由于北川老县城地震遗址地处四川西北部盆地平原向山地过度的交接处,受温湿气流的影响,该区域常年降雨量高达1300mm,主汛期每年长达6个月。河道抬高、钢筋锈蚀……因此,对北川老县城的保护,永远没有结束的那一天。

同济大学土木学院的教师蔡志泓,6月16日上午雨中,再次带着全站仪进入北川老县城,对震损建筑进行监测。而在同济土木学院院长顾祥林的带领下,相关专家在为建筑遗存抢救加固设计方案,自15栋建筑遗址加固结束后,专家们就开始对震损建筑进行监测,时间为每半年一次。

为什么要开展监测?蔡志泓告诉记者,“加固后的建筑,是否在继续倾斜?支撑点选择是否合理?这些都需要通过后期监测才能发现。”目前,对震损建筑的判断主要是依据“倾斜度”。通过相关数据计算,再将前后数据进行对比,就能发现震损建筑是否出现了变化。冒着大雨,蔡志泓现场收集了大量数据,“还要计算,才能知道准确结果。目前看来,与最初监测情况差不多,没有发生大的变化。”

然而,监测不止运用在已加固的震损建筑上,北川老县城中所有的震损建筑都要进行。据黄文介绍,要加固的震损建筑目前选择了24栋,因此在此次监测后,就要依据新数据设计其余9栋建筑的加固方案。但是,监测的最终目的是要找到长久的保护方式。

在北川老县城内,记者看到一些震损建筑上,裸露的钢筋已经锈蚀,一些杂草从震损建筑裂开的缝隙中生长出来。能不能在震损建筑上修建一个“玻璃罩”,为建筑提供一个遮蔽风雨的“保护罩”?又比如,在国外的地震遗址保护中,给建筑遗址墙体内灌入一种新型材料,这种材料可以在建筑内流动,并逐渐凝固,最终使震损建筑成为一个不会变形的固体。这样的方式,又能不能运用到北川老县城的建筑遗址保护中?专家们都在思索研究。

更让专家们为难的是,北川老县城特殊的地理环境。进入老县城,就能看见道路左侧有数栋震损建筑浸泡在水中。如果越过穿城而过的湔江,还能目睹老城区的一些建筑处于河道的低洼地带,每次涨水,这些建筑就会被洪水侵袭一次。如何保护这些建筑遗存?专家们至今还未找到“良方”。

梁策告诉记者,2008年9月24日,一场特大暴雨袭击北川,震后松动的山体在暴雨的冲刷下狂奔而下,泥石流淹没了整个老城区,平均深度达10米以上!而从唐家山堰塞湖大坝至北川老县城,两岸山体在地震中遭受严重“内伤”,极不稳定。一遇大雨,湔江两岸的多条山沟裹挟着泥石流奔涌至湔江,两年来北川老县城内的河床已被抬高了10米左右。“如果不采取有效措施,北川老县城遗址将被洪水、泥石流冲刷、淤积、掩埋。”

记者了解到,目前指挥部已委托四川省地质工程勘察院编制完成《北川地震遗址保护区山洪泥石流地质灾害治理项目规划报告》,委托绵阳市水利规划设计研究院编制完成《唐家山堰塞湖下游(堰塞湖口—邓家大桥)河段治理规划报告》,将继续对河道进行治理,以实现对北川老县城遗址的保护。

如今,平均每天有1600人左右到北川老县城参观悼念。指挥部在不破坏遗址原貌的基础上,正在修建中央祭奠园和三倒拐鸟瞰平台,为前往北川老县城的人们提供专门的祭奠地。老县城内,三条小环线也将对公众开放,以使公众能在老县城内看到更多的地震遗迹。

轻轻地来,轻轻地去。保存下的北川老县城,将永远让人铭记灾难,向明天奋进。

①为震损建筑做一副“假肢”。邹俊川摄

②倾斜的建筑需几根“拐杖”经过了周密的计算。刘钧摄

③凝固的瞬间让人铭记这段历史。本报记者汪维平摄

④“拐杖”支撑起倾斜的建筑。邹俊川摄