同济大学朱融融/程黎明团队精准构建胸段脊髓类器官并实现类器官移植后高成熟度、节段特异性整合至宿主环路,成果发表于《自然·生物医学工程》

来源:生命科学与技术学院

时间:2025-10-27 浏览:

近日,同济大学生命科学与技术学院朱融融教授、附属同济医院程黎明教授在《自然·生物医学工程》(Nature biomedical engineering)杂志在线发表题为“Engineered thoracic spinal cord organoids for transplantation after spinal cord injury”的研究论文。

由于脊髓在不同节段内具有高度特异的细胞组成及空间结构,因此在脊髓损伤(Spinal cord injury,SCI)后其神经传导及运动功能的重建一直面临严峻挑战。传统的干细胞移植或类脊髓类器官治疗,往往难以在移植区域实现与宿主节段的精准匹配,从而影响移植物在复杂微环境中的整合与功能发挥。针对这一长期瓶颈,研究团队成功构建了具备胸段脊髓区域异质性和成熟神经回路结构的工程化胸段脊髓类器官(engineered thoracic spinal cord organoid,enTsOrg),并在动物模型中验证了其在脊髓完全损伤后的显著修复效果。

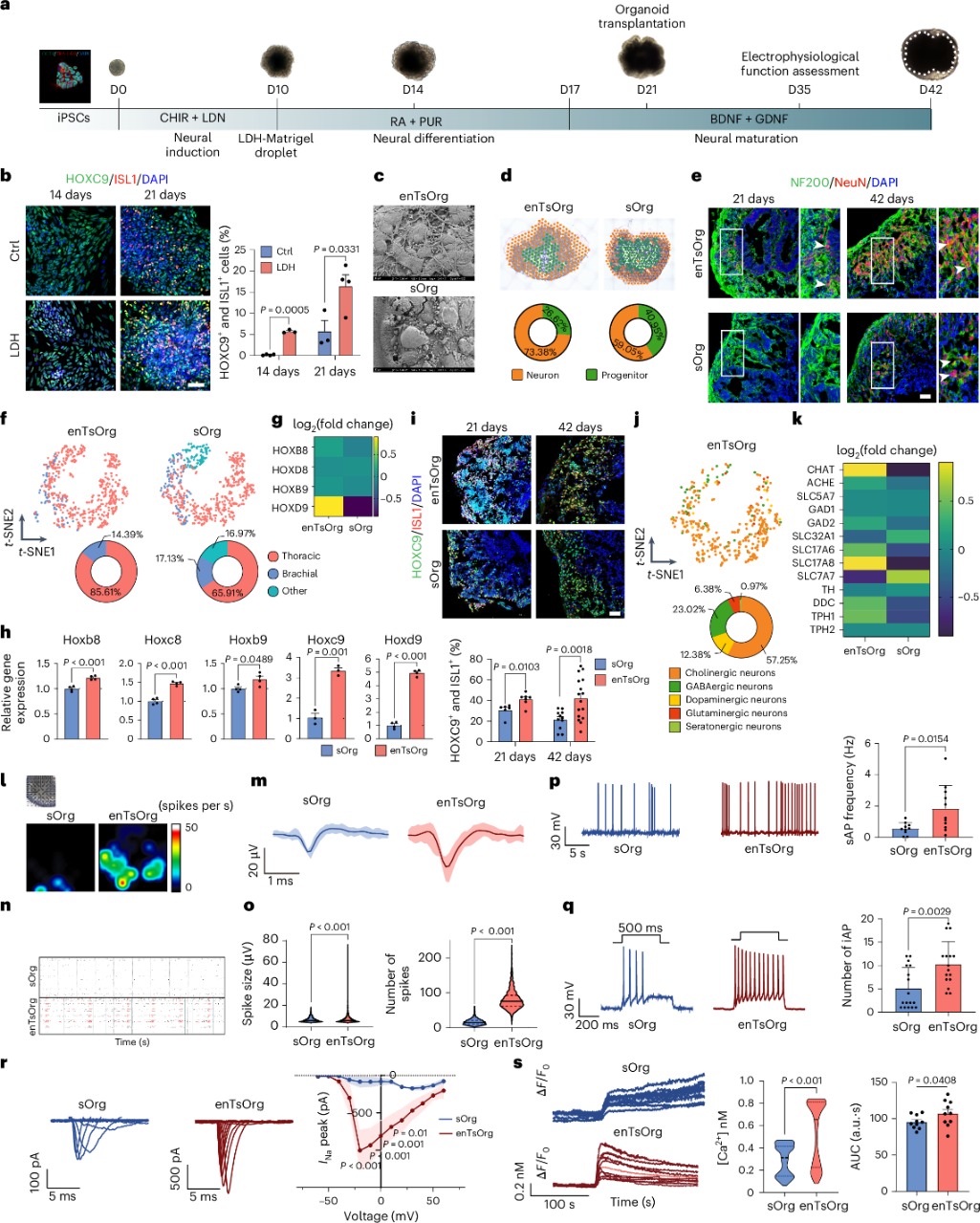

图1.模拟胸段神经管节段形态发生及放电特性的enTsOrg的构建

研究人员通过结合层状双氢氧化物(LDH)与基底膜水凝胶(Matrigel)进行ipsc的三维诱导培养,获得了在解剖和发育层面与胸段脊髓特征均高度相似的脊髓类器官模型。enTsOrg不仅在体外外表现出更高比例的胸段运动神经元(HOXC9+/ISL1+)、多种成熟神经递质分泌神经元以及完善的背腹(D–V)模式化特征,还展现出增强的电生理活性和神经网络连通度。相比传统sOrg,enTsOrg在空间转录组测序中胸段特征位点比例显著提高(约85.61%),并在多巴胺能、GABA能等关键神经元亚型比例上更接近成年脊髓的生理组成。

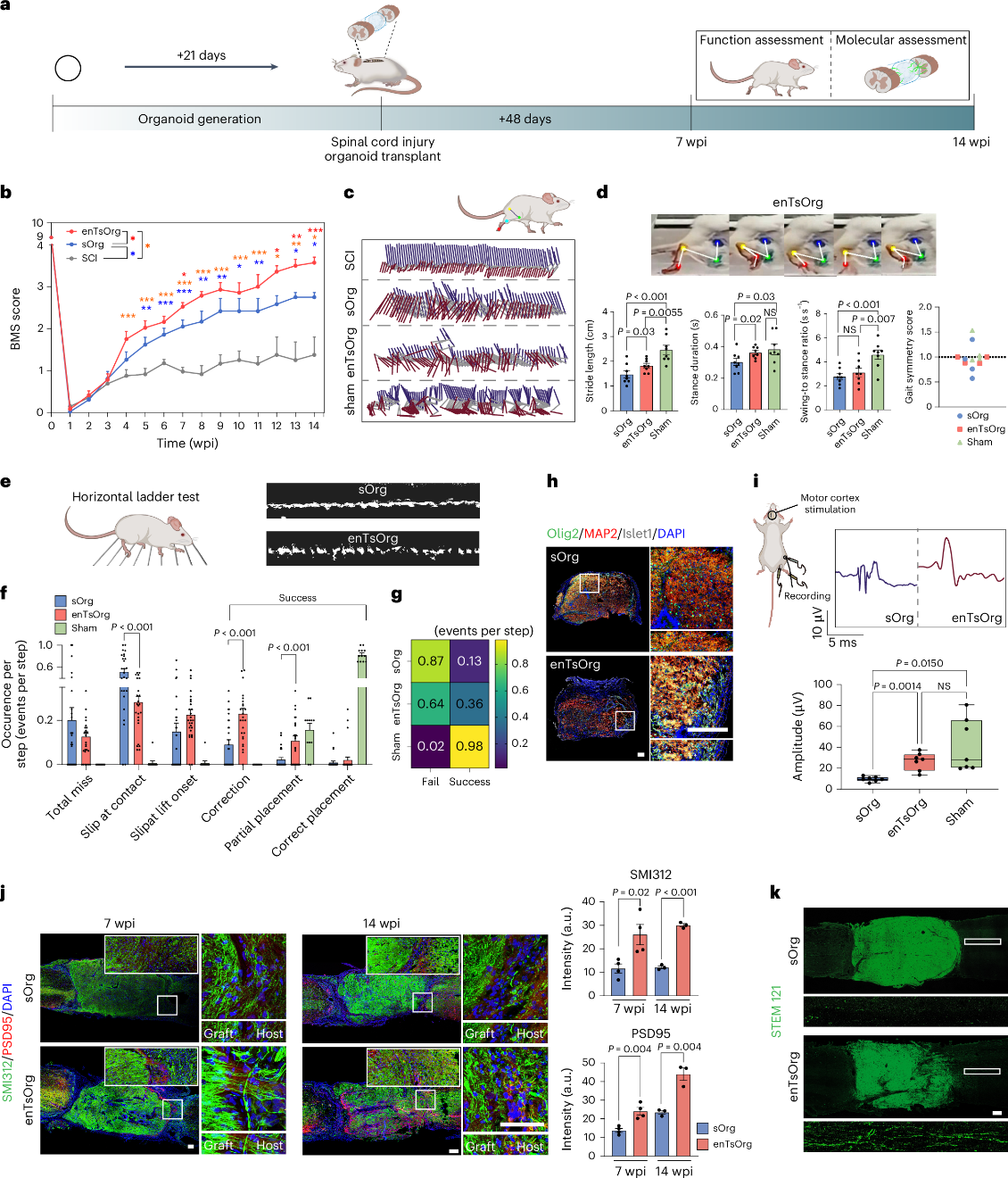

图2.将enTsOrg移植到胸段脊髓损伤模型中可显著恢复动物运动和神经功能

在T9节段脊髓完全横断的免疫缺陷小鼠模型中,研究者将培养21天的enTsOrg移植至损伤中心,并系统评估其长期安全性、整合度及功能修复效果。Basso小鼠评分(BMS)、步态分析及水平梯测试结果显示,移植enTsOrg的小鼠在4周即可出现显著运动功能恢复。免疫荧光染色结果证实,enTsOrg在移植区与宿主脊髓形成密集的轴突交叉和突触连接,运动诱发电位(MEP)幅值提升近3倍,并通过病毒示踪实验追踪到宿主皮层与移植物、移植物与周围肌肉的双向神经通路重建。

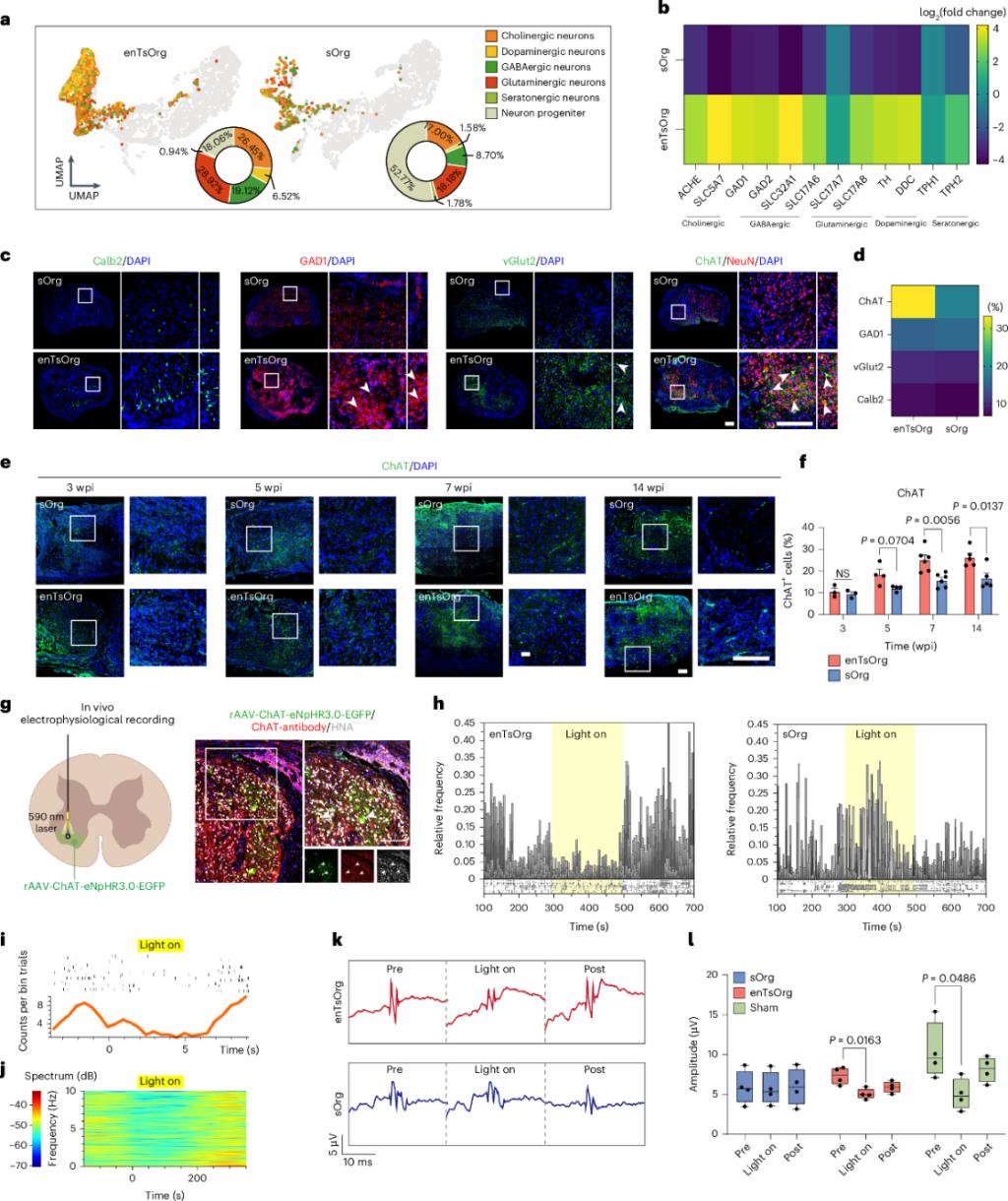

图3.enTsOrg移植物显示出与运动功能相关的主要神经元的组成和功能成熟

在这项研究中,研究者进一步揭示了enTsOrg在移植后形成的功能性神经元组成及其在运动控制中的关键作用。空间转录组与免疫荧光检测显示,enTsOrg移植物内含有丰富的胆碱能神经元(ChAT+)、GABA能神经元(GAD1+)、谷氨酸能神经元(vGlut2+)以及中间神经元(Calb2+),其中成熟胆碱能神经元比例较sOrg相比有明显提升。为了验证其功能,研究者在移植物中使用腺相关病毒标记ChAT+神经元,并通过光遗传学进行选择性抑制。结果表明,光抑制显著降低了运动神经元(P-PN)的放电频率,同时导致运动诱发电位(MEP)幅度下降及小鼠自主活动能力减弱。

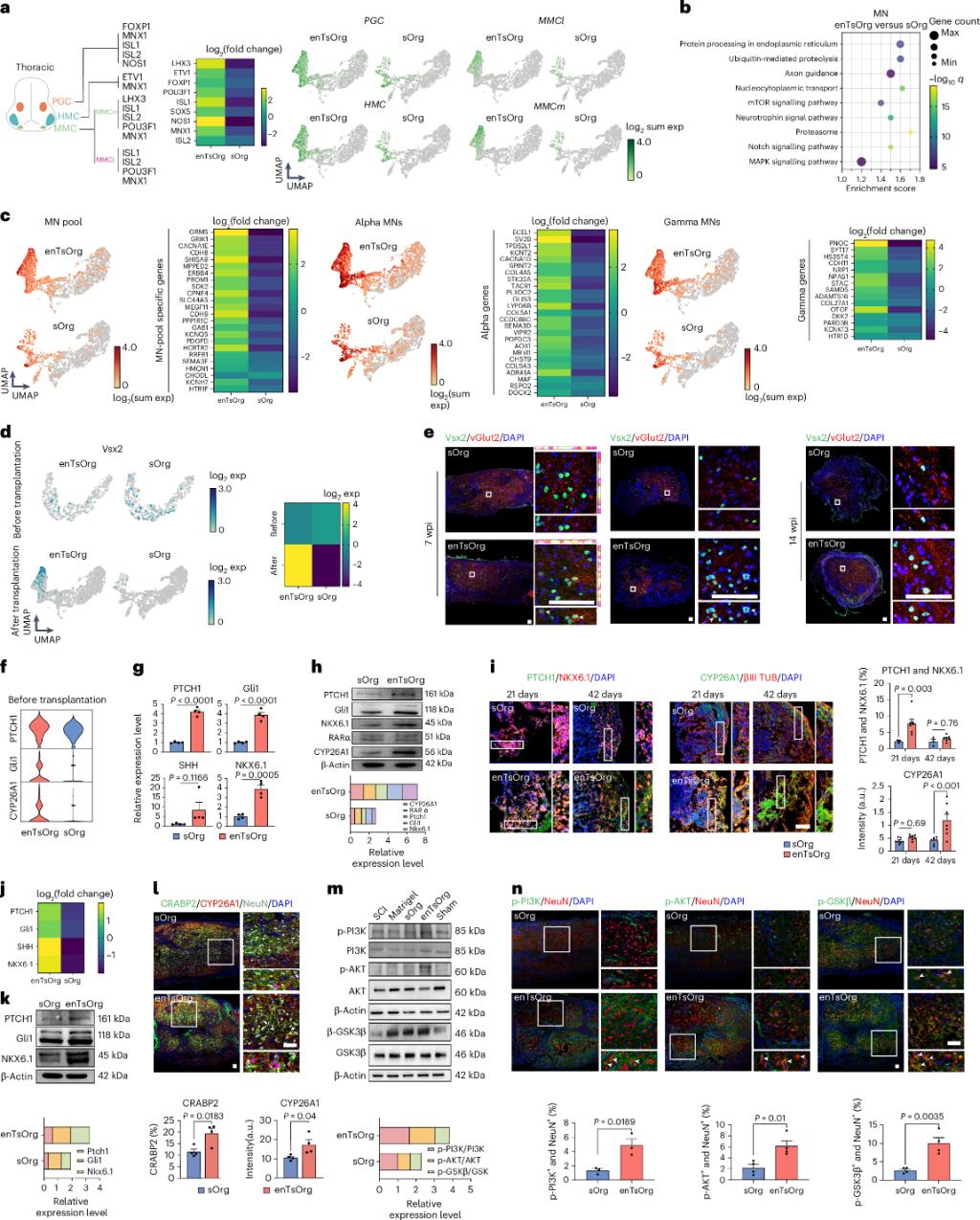

图4.移植的enTsOrg促进了恢复运动功能的关键神经元的产生和功能化

机制研究表明,LDH在类器官生成阶段通过激活PTCH1调控Sonic Hedgehog(SHH)信号通路,并通过调节视黄酸(RA)信号,促进胸段运动神经元的精确分化和背腹结构模式化;在移植后继续维持PI3K/AKT/GSK3β等神经保护与轴突再生通路活化,配合MFN2和UCHL1等关键基因的高表达,增强了移植物细胞的存活及与宿主组织的融合能力。此外,enTsOrg在移植后能产生成熟的Alpha型和Gamma型运动神经元、中位运动柱及腹外侧运动柱等多种胸段特异性亚型,并保留对Vsx2+/vGlut2+关键中间神经元的支持作用,这一类神经元在重建步行相关神经回路中发挥重要作用。

该研究首次在脊髓类器官领域实现了特定解剖节段的高精度构建与功能修复,展示了匹配损伤节段的类器官在重建完整神经环路、恢复下肢运动与部分感觉功能方面的显著优势。这一策略不仅为SCI后的精准干细胞移植提供了技术范式,也为未来开发按解剖区域定制的中枢神经系统类器官用于疾病模型、药物筛选和临床移植奠定了基础。

该研究在同济大学脊柱脊髓损伤再生修复教育部重点实验室、同济大学细胞干性与命运编辑前沿科学中心两大研究平台支撑下,由国家杰出青年科学基金、科技部国家重点研发计划和国家自然科学基金委重点项目等资金支持完成。朱融融教授、程黎明教授为论文共同通讯作者,朱颜菁、黄蕊奇、于立群为论文共同第一作者。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41551-025-01549-8