1月25日,港珠澳大桥岛隧工程沉管隧道技术交流总结咨询会在珠海举行,中科院院士、我校土木工程学院教授孙钧等与会。会上,我校孙钧、徐伟两位教授获得“参建纪念章”。

总结会现场

会上,港珠澳大桥岛隧工程项目总工程师林鸣高度评价各位专家为这项超级工程提供的强有力的技术保障,像工程中出现的异常波、曲线沉管的安装、对接姿态控制等等问题,全凭他们的智慧才得以解决。林鸣说:“我代表4000名建设者,感谢清华大学、同济大学等提供的科研支撑。”随后,相关人员回顾了岛隧工程的沉管安装、最终接头对接施工等情况。

会上,我校孙钧院士发言。他指出,现在港珠澳大桥隧道已经在四五十米的海底完成了安装施工并实现贯通,具备隧道通车条件,建设工作可谓大功告成。但对科研工作者和工程技术人员来说,还要继续研究深埋沉管的工作特性,比如工后沉降、隧道纵向的差异沉降情况、管道接头的后续变形是否随着隧道埋设的土工和水文环境的变化而产生新变化等,我们要继续做好监测和研究工作,找到深埋隧道结构设计、施工和使用过程的完整受力机理。

我校孙院士发言

我校土木工程学院徐伟教授在发言中说,有幸带领工程图复核团队全程参与港珠澳大桥岛隧工程的建设,并感谢中交集团对我们的信任。在复核过程中,我们对每个环节都做了仔细的复核研究工作,出具了各个阶段的报告,对隧道运行阶段的工作机理和变形情况也做了真实的模拟和计算分析。报告显示的隧道结构沉降控制情况与目前的实测结果吻合,因此我们对隧道后期的运行工况有信心并做好了继续研究的准备工作。

徐伟接过纪念章

2009年12月开工的港珠澳大桥被英国媒体评价为“现代世界新七大奇迹”之一,工程总投资额超过1000亿人民币,历时8年基本完成主体工程建设。大桥全长55公里,其中主体工程长约29.6公里。主体工程集桥、岛、隧于一体,包含九洲、江海和青州三座通航斜拉桥,约20公里的非通航孔桥,6.7公里的海底隧道,以及连接桥梁和隧道的东西两座人工岛。

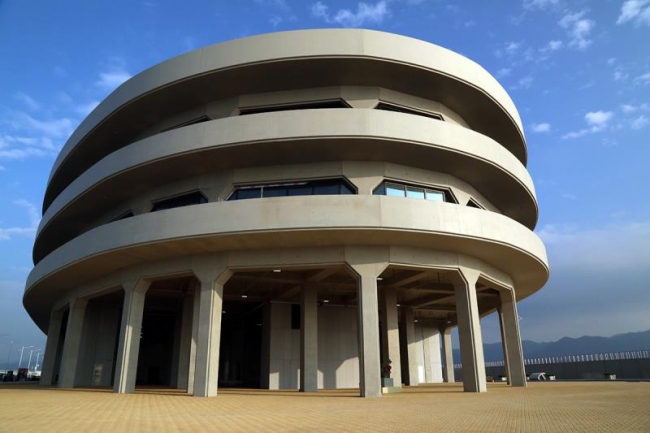

冬日暖阳里,碧海蓝天间,我们走在蚝贝型的人工岛上,清水混凝土的建筑、圆圆的屋顶上顶着一根船桅样的针,那是堪称“千里眼、顺风耳”的通信装置;一两分钟,就有一架飞机掠过针尖,飞向香港机场。而远眺,大桥则仿佛是茫茫大海中跳动的悠长音符,正奏着一首凯旋的乐曲;隧道里,左右两边分布的白色与黄色荧光灯把四条行道线映照得丝弦笔直、黑白分明,长长地伸向远方。

桥上考察

高高的中国结

未通车的大桥桥面

岛上的清水混凝土建筑

岛上的护坡

走在隧道里,我们感叹这里的宽敞与便捷。而当我们知道这条双向六车道及应急管廊的横截面面积是420余平方米,大约是四套105平方米住宅的面积总和;并且是在水下约40米处的海底被“挤”出来的,就更能深刻理解工程建设者的伟大,他们足称习近平总书记在《新年贺词》中的那一句“我为中国人民迸发出来的创造力喝彩!”

身处海底四五十米处的隧道,很酷!

港珠澳大桥岛隧工程建设难题无数,很多都是同济人攻克的,像隧道接头止水、人工岛套管振沉、隧道抗震等等,都是我校专家提供的基础研究成果。工程图复核,也是拒绝外国人的漫天要价后,由我校专家承接下来的。正因为如此,我校孙钧、徐伟成为获得奖章的十数名专家中的两位同济人。