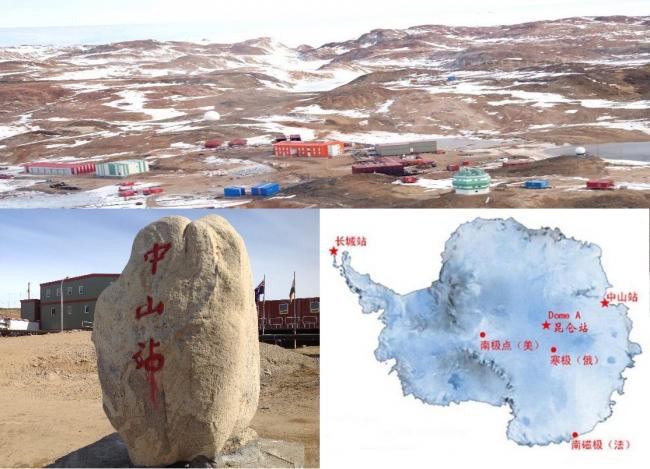

中山站建立于1989年1月26日,是中国在南极洲第二个科学考察站,位于东南极大陆拉斯曼丘陵(南纬69°22'24",东经76°22'40"),站区内有莫愁湖和小湖。据常年观测资料,这里年平均气温为零下9.5℃,夏季最高气温9.6℃,冬季最低气温-35.6℃;连续白昼时间54天,连续黑夜时间58天;风速较大(最大达43.6米/秒),空气非常干燥。

中山站现有18座建筑物,包括宿舍栋、发电栋、综合办公楼、综合库、污水处理栋、废物处理栋等,跟我们联系较多的则是宿舍栋和综合办公楼。宿舍栋是一座两层小楼,下面是腾空的,高度约2米,主要是防止冬天的积雪会堵住楼门,造成人员出行困难。通常是一个房间住2名科考人员,配有网络,方便对外联系,网速带宽仅为1M,固定时段才能上网,不过这已经比雪龙船上好多了。对外打电话则是公共的,在宿舍栋每层都设有1部,在综合办公楼餐厅还有1部。度夏期间,中山站上的科考队员有50名左右,在加上昆仑站队员的回归,达到了80余名。这时候队员之间交流较多,不会感到寂寞。最难熬的越冬,从每年的3月初开始一直到12月,约20名队员在站里值班。

另外一个活动较多的场所是综合办公楼,这里包括队员的厨房、餐厅、办公室、医疗室和锻炼场所。平时的一日三餐,还有节假日的聚餐都在这里进行。中山站的中晚餐大多为四菜一汤,早餐较为简单,大厨们为了丰富大家的食谱,经常会调出多种风味儿。队员们也会轮流帮厨,去洗餐具、拖地和清理餐厨垃圾等工作。在野外工作之余,我也会来到该楼的办公室,可以无线上网去查阅一些资料或处理工作。医疗室是必需的,由于野外科考的危险性,经常会出现各种意外情况,这里配备了基本的医疗条件,可以及时有效的治疗考察队员日常疾病。此外,队员们可以一打台球、乒乓球、羽毛球和篮球,锻炼身体,增进友谊。

还有经常光顾是发电栋,利用发电余热建设了公共浴室,这里可以24小时提供热水。由于专业相关,我还考察了这里的污水处理栋和废物处理栋。根据国际《南极条约》、《保护南极海豹公约》、《南极海洋生物资源保护公约》、《保护南极动植物的议定措施》和《关于环境保护的南极条约议定书》环保条约规定,在极地所从事的一切科学考察活动,始终优先考虑环境保护问题。因此,站上产生的一切垃圾则需要分类处理,能够处理的,比如纸箱、塑料等,则通过高温焚烧处理。不能处理的,如玻璃和金属制品,则需要带回国内再处理。

由于中山站处理丘陵地带,出行不是十分方便。简单的近距离的代步工具可使用四轮摩托和皮卡车,但距离较远时则需要使用雪地车。我到野外采集土壤样品时,都要使用四轮车。如果到更远的地方,就要动用直升机了,有一辆卡莫夫K32随时待命,去送迎队员去执行任务。当然,出野外进行科考至少需要2人,同时需要告知站内报房,带上对讲机,随时保持联系,保证安全。

目前,中山站已经开展了多项科研项目,包括生物研究、环境监测、常规气象观测、电离层观测、天文观测、极区高空大气物理、地磁和地震学观测、卫星测绘、冰雪和大气、海洋、地质、地球化学、地理、人体医学等科学观测和研究等。同时,中山站的对外交流活动也日益频繁,在欢度新春佳节之时,就迎来了俄罗斯Progress站和印度Bharti站的客人。我们在度夏期间,也访问了澳大利亚Davis站,进行了站务运行方面的交流。