1986年10月31日,我国“极地”号科学考察船从青岛港启航,踏上了首次环球航行和科学考察的征程,长达30921海里,经历120个日日夜夜。科学考察采取走航式,沿途采集样品,沿航线开展地球物理、海洋物理、海洋化学、海洋生物和海洋气象学等学科的考察,为我国研究全球环境背景值、大气能量平衡、海气交换及微量元素的大气传输、地球形状和大气构造、全球大气微生物构成及其污染状况等提供了有价值的科学资料。

目前,我国已有多家研究机构开展了大洋方面的调查,包括中国极地研究中心、国家海洋局第一海洋研究所、国家海洋局第二研究所、国家海洋局第三研究所、厦门大学等。近年来,我校海洋学院和环境学院也积极参与其中,探索全球海洋的环境变化规律。

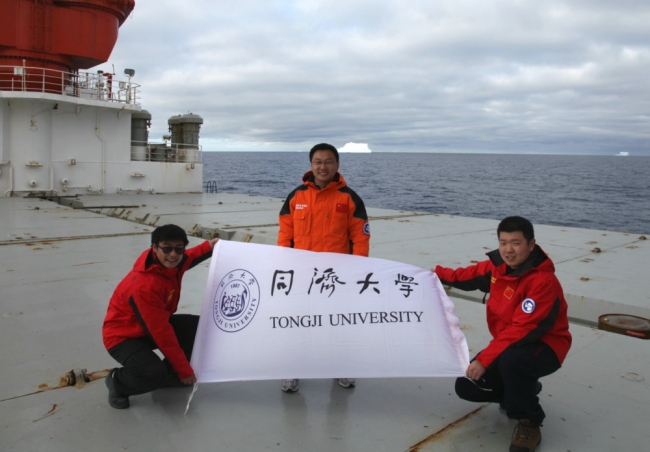

此次考察是我国“南北极环境综合考察专项”正式实施以来的第一个南极考察航次,将以普里兹湾海域为重点开展多学科海洋综合考察。其中,三位考察队员来自同济大学(或从同济大学毕业),本人(日记作者孟祥周老师)来自环境学院,主要采集表层海水以及大气样品,重点考察人类排放的污染物对极地地区生态环境的影响机制。章陶亮为我校海洋学院2011级硕士研究生,主要采集水体悬浮物和海底沉积物样品,为阐明普里兹湾海域及南极绕流区现代沉积环境特点以及该地区末次冰期以来古环境和古气候的演变规律奠定基础。张海峰于2012年在我校海洋学院获得硕士学位,现就职于国家海洋局第二海洋研究所,本次科考中,通过对海洋化学多参数调查,结合历史资料,获取南大洋水体和沉积环境的基础资料。

(左一为张海峰、中间为孟祥周、右一为章陶亮)