物理科学与工程学院本科生在《纳米快报》上发表研究成果

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-11-03 浏览:

近日,同济大学物理科学与工程学院2021级应用物理专业王振兴、汪葆宁、潘永为和光电专业李荃、高雪晴5名本科生,在王占山和程鑫彬团队江涛课题组指导下,在国际高水平科技期刊《纳米快报》(Nano Letters)上发表题为“Graphene-Gated Control of Ag Nanowire Infrared Polaritons”的研究论文,实现了基于石墨烯动态调控银纳米线表面等离极化激元的微纳光电器件。

表面等离极化激元(SPPs)是存在于介电-金属界面处,由自由电子与入射光子相互作用形成的表面波,具有显著场增强效应和纳米尺度空间局域特性,在纳米光子学领域有着重要应用潜力。其中低维金属结构(如金属纳米线)独特的几何限制为SPPs操控提供了新的可能。然而,对这类结构中SPPs的动态调控研究仍十分有限,制约了相关极化激元器件的进一步发展。

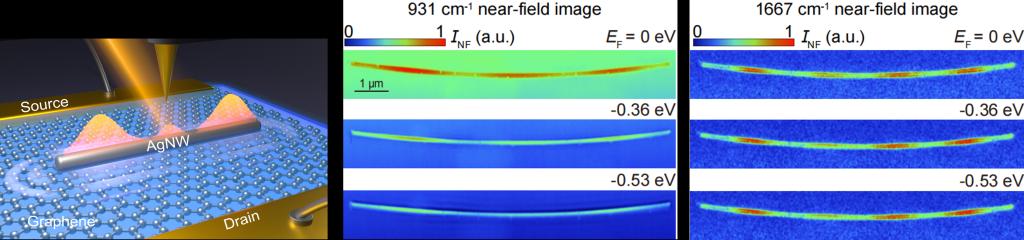

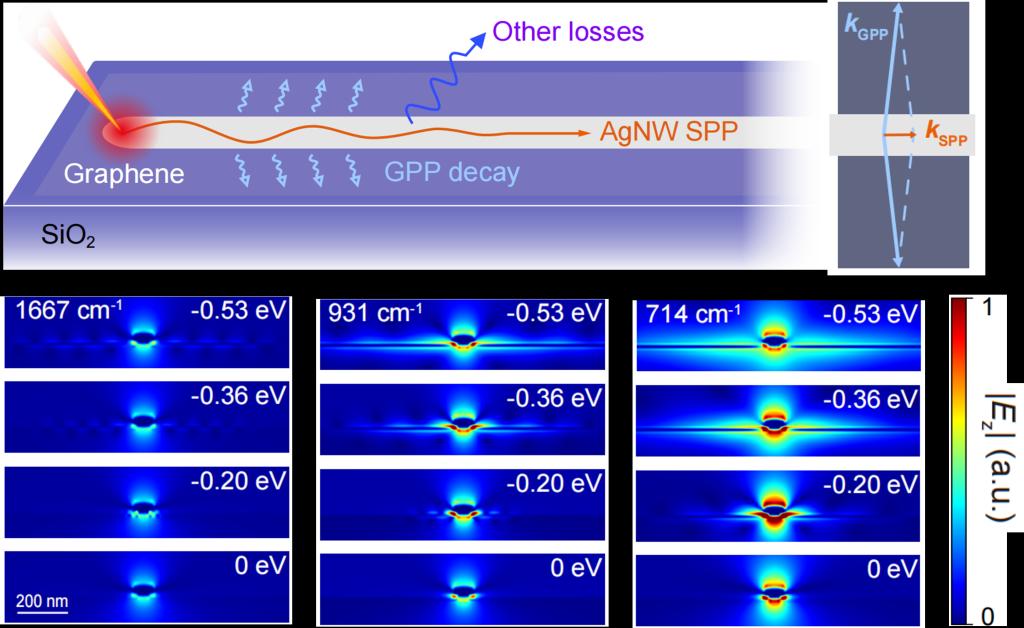

该论文构建了一种银纳米线-石墨烯异质结构电学器件,探索银纳米线上SPPs的电学调控特性。器件通过调节栅极电压动态改变石墨烯费米能量,以影响银纳米线SPPs的传播性质。利用散射式扫描近场光学显微技术,实验同步实现了SPPs的激发与观测,清晰展示了其电学调控效果(见图1)。结合实验观测与理论仿真,研究进一步揭示了银纳米线SPPs动态调控的波长选择性,并表明其调控机制并不是之前广泛报道的极化激元杂化,而是基于SPPs与石墨烯极化激元之间的能量转换(见图2)。该成果不仅为中红外波段银纳米线SPPs的有效调制提供了可行方案,也为更广泛的极化激元调控研究提供了基础,为实现动态可调的纳米光子器件开辟了新方向。

图1. 实验概念图和不同波段下近场实验成像结果

图2. SPPs能量耗散机制示意图(上)和不同波段银纳米线激发GPPs仿真结果(下)

王振兴作为论文第一作者,自大学一年级起便在江涛教授指导下进入课题组学习,在物理拔尖创新基地优良学风的影响下,长期坚持开展科创课题。期间,他与论文合作本科生共同承担了同济大学大学生创新实践训练计划(SITP)项目,获得了全国大学生物理实验竞赛二等奖;依托课题组样品制备工艺和光学测试平台,以及与论文并列第一作者的王泽瑞等研究生紧密合作,最终完成了该论文的创新工作。在课题组严谨的学术氛围中,王振兴接受了系统的科研训练,在样品制备、光学测试、仿真计算和数据分析等多个方面得到了充分指导,积累了扎实的科研能力,目前已在北京大学攻读博士研究生。参与该论文的其他本科生,已经分别保送至同济大学、清华大学和复旦大学继续深造。

同济大学为论文第一单位,同济大学江涛教授为论文通讯作者,对论文作出重要贡献的合作者还包括同济大学王占山教授、程鑫彬教授、黄迪教授和美国科罗拉多大学博尔德分校Markus B.Raschke教授。该研究工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金和上海市“科技创新行动计划”等基金项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c04167