化学科学与工程学院闫冰团队通过氧化还原响应型异质结界面实现激子调控与荧光开关,成果发表于《德国应用化学》

来源:化学科学与工程学院

时间:2025-08-27 浏览:

在先进荧光传感领域,如何实现对激子行为的精准调控,并在实际环境中实现高灵敏、可视化检测,是当前面临的重要科学难题。同济大学化学科学与工程学院闫冰教授团队在晶态框架基光响应传感领域的相关工作积累了系统的研究成果,近年来将研究拓展到COFs基材料及其稀土功能化杂化材料的光响应化学传感方向,取得了较好的进展,先后在Angew. Chem.、ACS Nano、Adv. Funt. Mater.等国际重要期刊发表相关研究论文30余篇。基于前期系统性工作,该研究围绕“氧化还原响应—激子调控”这一关键科学问题,构建了一种新型的异质结构荧光材料系统,为智能光子传感提供了创新解决路径,最新研究成果发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)。

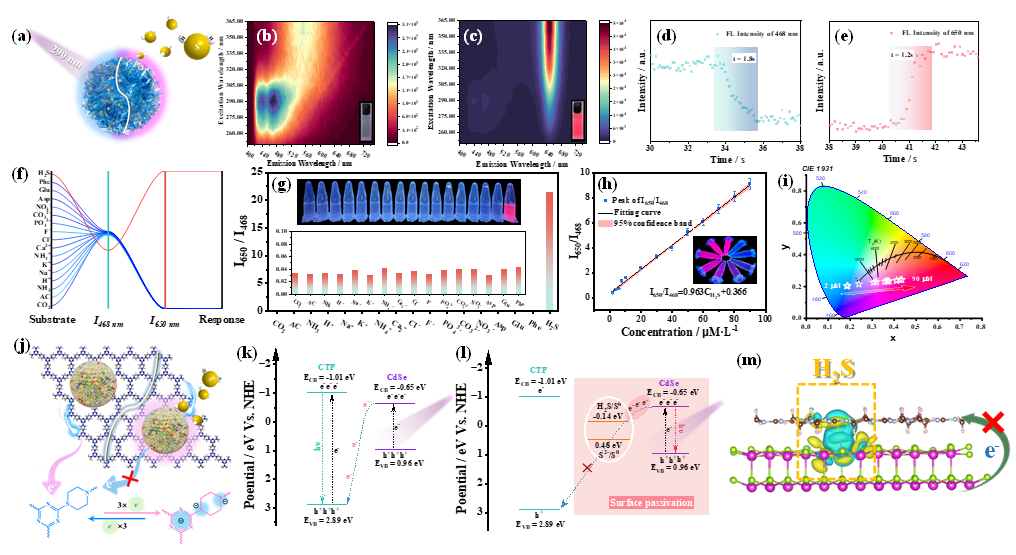

受中国传统灯笼结构的启发,设计并合成了一种以共价三嗪框架(CTF)为“灯笼壳”、CdSe量子点为“发光芯”的球形复合结构。该结构在纳米尺度下实现了异质结构筑,使电子丰富的CdSe量子点与电子缺陷的CTF之间形成了稳定而高效的界面耦合关系。通过密度泛函理论计算和实验验证,揭示了该异质界面在氧化还原刺激下产生重构,进而驱动激子态的调节,首次建立起“界面重构—激子调控—荧光响应”三者之间的耦合机制。

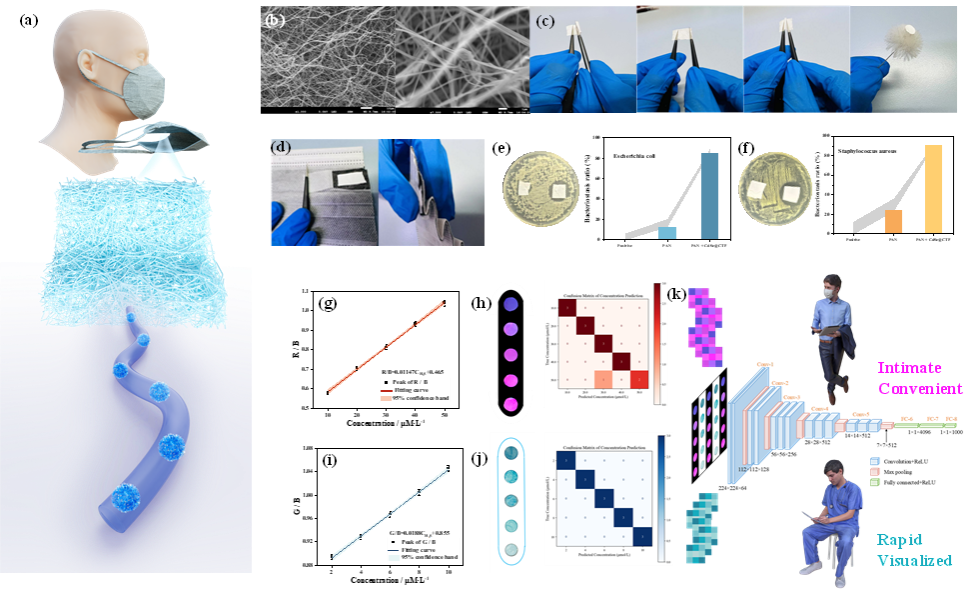

不仅如此,该CdSe@CTF材料在保持出色荧光响应的同时,还表现出类似天然氧化酶的催化行为,可通过氧化TMB显色反应形成比色响应,实现了单一体系内荧光-比色的双模协同检测。进一步地,研究团队将该材料制备为柔性电纺膜,结合人工神经网络(ANN)图像识别系统,构建出一套兼具环境适应性与智能判别能力的可穿戴视觉传感器,能够在生物相关条件下稳定识别H₂S气体,展现出良好的应用潜力。

该研究通过分子设计策略,打通了激子动力学、界面电子结构调控、氧化还原化学反应机制与可穿戴光子器件构筑之间的关键桥梁,建立了一种面向多功能响应的“激子编码”新范式。该成果不仅在基础科学层面拓展了异质结材料的研究边界,也为开发下一代智能、生物兼容的可穿戴传感平台提供了理论依据和技术储备。

闫冰教授为论文独立通讯作者,化学科学与工程学院2024级博士研究生刘寅胜为论文第一作者。该研究工作得到国家自然科学基金项目的支持。

论文连接:https://doi.org/10.1002/anie.202511274