同济大学交通学院在综合交通枢纽建设及智慧运营关键技术交通强国建设试点任务中取得阶段性突破,面向站城融合规划、智能建造运维、客货运全链服务等领域,形成“理论—技术—应用”一体化创新体系,为加快建设交通强国注入强劲动能。该试点聚焦国家重大战略需求,试点成果已服务全国多地智慧枢纽建设,积极推动综合交通基础设施与运输服务向韧性化、智能化、绿色化、人本化转型。

站城融合 从中转节点到城市客厅

在综合交通枢纽智慧化转型中,站城融合正从概念走向立体实践。同济大学交通学院试点团队构建“需求感知—协同规划—设施设计”三级创新体系,推动枢纽从单一交通功能体向城市复合型空间转型。

需求感知层面,试点团队创新开发基于多源客流数据的交通需求识别与走廊影响圈分析技术,提出适用于区域铁路成网条件下的多枢纽运输能力协调与等级协同配置方法,为实现枢纽群科学布局、与城市功能深度融合提供科学依据。

协同规划层面,试点团队构建面向多种制式耦合条件下的站位分工与协同布局技术,提出适应不同城市空间结构的枢纽空间配置与站城融合规划方法。

设施设计层面,试点团队研究基于可达性分析的慢行系统优化与通道分级策略,提出融合交通设施与城市服务空间的共享空间构建技术,有力支撑“城市客厅”式枢纽复合功能体设计。

试点成果已陆续在上海多个大型综合客运枢纽实践项目中应用:面向上海虹桥站、上海站等大型枢纽,提出综合枢纽交通运行保障与服务数字化建设技术要求和总体技术框架;针对上海东方综合交通枢纽,提出枢纽智能交通接驳方案及枢纽特管区片站域空间协同优化管理机制;面向上海宝山站,形成超复杂叠场立体空间的行人集散组织方案。试点成果先后支撑多座大型交通枢纽一体化建设,为国内综合枢纽规划建设提供参考范式。

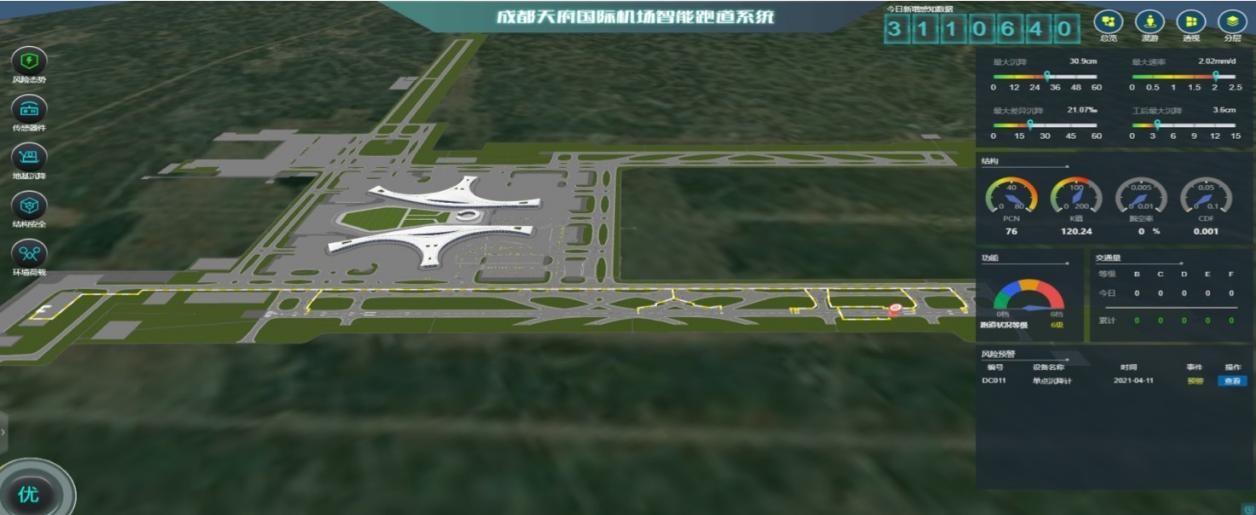

成都天府国际机场智能跑道系统。

智能建造运维 提供全流程全周期技术支撑

为助力交通基础设施向数字化、智能化转型,同济大学交通学院试点团队围绕智能建造与智慧运维两大核心领域开展技术攻关,形成覆盖工程建造全流程、运维全周期的创新解决方案,为提升综合交通枢纽基础设施质量与管理效能提供技术支撑。

枢纽智能建造领域,为破解复杂条件机场跑道建设与适航安全保障难题,试点团队创新跑道系统动力学理论,提出了结构—功能协同的动力设计新方法,研发功能梯度道面、表面强化功能层等新型耐久结构与全厚高抗剪复合道面改建技术,实现了复杂条件下跑道的精准设计与提质升级。

枢纽智慧运维方面,试点团队突破天—空—地融合的全域主动感知技术,提出跑道适航性评价方法,建设保障系统平台,研发小时级快速修复材料与精密恢复技术,为跑道全寿命周期的智慧化管理提供技术支撑。

试点成果已被多项工程引入,实现在实际场景中转化与应用。在成都天府国际机场建成智能跑道,实现了跑道适航全域性状主动感知、风险超前预警、维护智能决策。2025年西藏日喀则市定日县发生6.8级地震后,该系统迅速响应并自动通报跑道性状及适航能力,有力保障运-20飞机在震后8小时安全降落日喀则定日机场,投入抗震救灾。

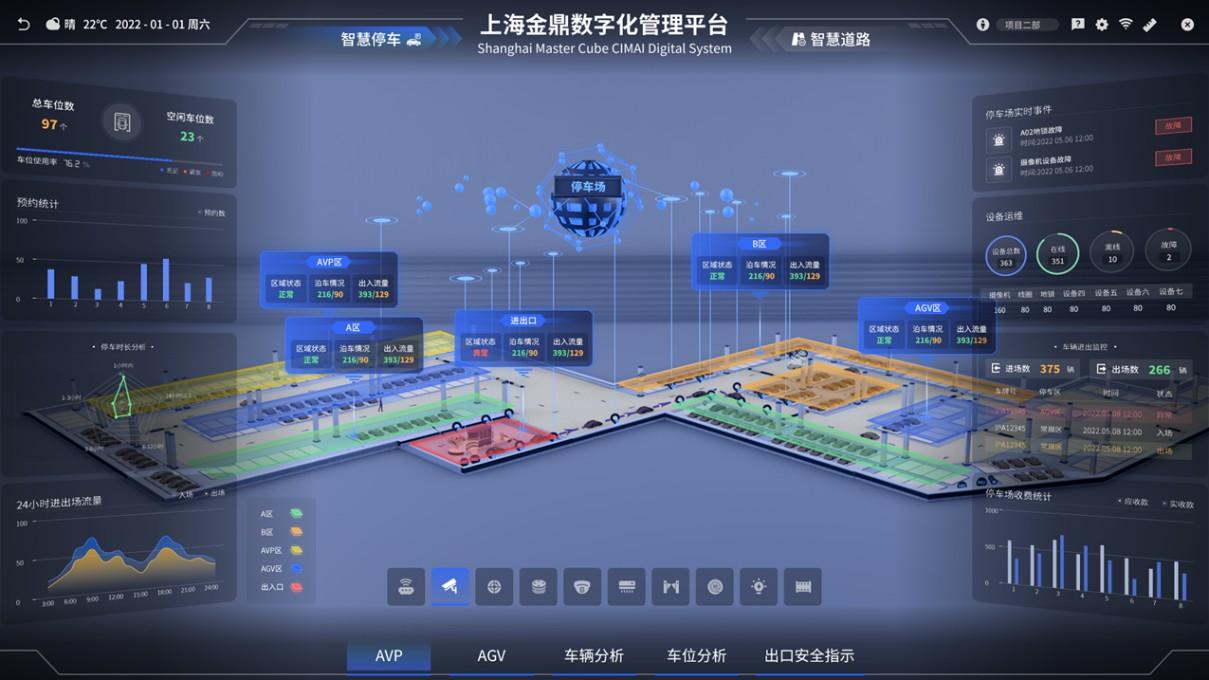

智慧弹性停车系统——上海金鼎数字化管理平台。

智慧运行 信息赋能增强交通枢纽韧性

立足国家智能综合交通发展需求,同济大学交通学院试点团队围绕“感知—分析—决策—执行”全链条,构建了枢纽弹性交通信息物理框架体系及韧性交通运行技术方法体系,推动枢纽运行组织从经验驱动迈向智慧赋能。

试点团队在城市交通枢纽韧性提升方面,着眼智慧化和数字化的交通枢纽功能设计与建设更新,提出枢纽弹性交通信息物理系统架构和智能化设计方法。

在轨道交通枢纽韧性提升方面,研究考虑与地铁运营协同的市郊铁路列车开行方案编制技术,显著提升客流波动下两网协同服务的鲁棒性,研发面向高铁大站列车运行进路冲突检测技术、大面积列车晚点条件下高铁车站股道运用优化技术,为恢复高铁大站行车秩序、抑制行车延误提供智能化技术支持。

多项工程实践中已应用试点成果。应用弹性交通信息物理系统理论,在上海莫比乌斯环公园地下停车场构建了智慧弹性停车系统,实现高峰时段的可变交通组织和多体协同控制。面向深圳福田新区智慧交通系统体系性提炼出弹性交通构件并定义功能域。牵头编制中国智能交通协会团体标准《弹性交通信息物理系统架构城市交通》。搭建多层次轨道交通网络客流分析及运营协同优化仿真平台,全面服务上海南站改造后的金山铁路运行组织方案设计。开发的高铁大站进路冲突检测及辅助编图系统、大面积列车晚点条件下高铁车站股道运用智能优化系统在杭州东站、徐州东站等长三角高铁大站示范应用。

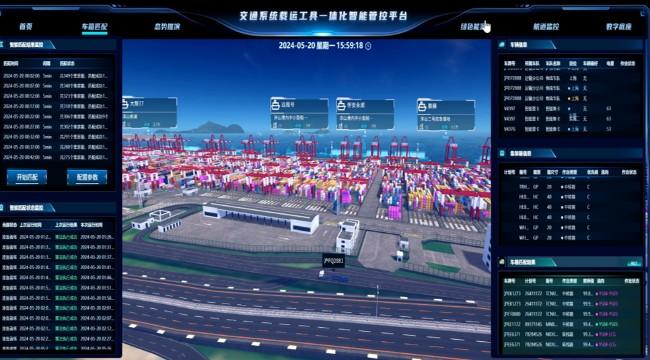

上海国际航运中心洋山深水港区交通系统载运工具一体化管控平台。

多式联运 构建绿色高效智慧货运体系

作为实体经济的“筋络”,现代物流一头连着生产,一头连着消费。货运体系的高效化、智慧化、绿色化升级,是推动经济内循环和国际双循环的重要支撑。同济大学交通学院试点团队立足“双碳”目标,聚焦多式联运场景,构建了绿色高效的智慧货运体系,为国民经济舒筋活络提供有力支撑。

在多式联运方面,试点团队推动中欧班列铁路运单赋予物权凭证属性,探索铁路运单金融化与多式联运单证一体化的实现途径和配套规则,针对跨境物流高效运转提出对策建议;设计群体协同式绿色控制框架,配套铁水联运组织优化方法和政策评估工具,精细分析政策对多式联运需求下的影响与碳减排效果,为政府和企业的运输结构转型提供决策依据。在港口集疏运方面,试点团队突破车路可信融合感知、5G超视距感知、路辅定位增强、实时车货匹配等一系列核心技术,打造出具备动态适应能力的车辆调度模型,有效保障枢纽在高频次、多车种混合作业环境下的稳定运行。

试点成果已在多个工程项目中投入实践。上海港、宁波舟山港等应用试点团队的海铁联运优化技术,显著提升全流程作业环节的运输效率;中国铁路上海局集团在物流规划和“公转铁”政策实施中,借鉴试点成果,助力区域运输结构的绿色转型;上海国际航运中心洋山深水港区开展自动驾驶赋能的港口集疏运系统建设与运营,提升区域集疏运效率超13%,洋山港区无驾驶人智能重卡商业化运营项目有效验证了智能重卡自主运行与协同调度技术的适应性。

下一步,试点团队将继续深化技术创新,扩展研究磁浮交通、低空交通、无人接驳等新方式融入后的枢纽规划设计、建设运维、运营服务新技术体系,推动枢纽智能基础设施与业务系统的深度融合。同时,将扩大试点范围,加强智慧枢纽新技术的系统化示范应用,积极参与行业标准制定,推动形成可复制、可推广的智慧枢纽建设模式,为加快建设交通强国提供技术支撑。

链接:https://pub.zgjtb.com/jtqg/template/displayTemplate/news/newsDetail/15051/486471.html