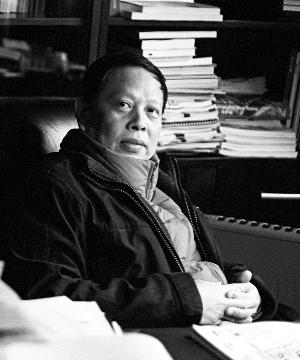

新型城镇化意味着什么?同济大学副校长、上海城镇发展研究中心主任伍江日前在接受记者采访时表示,新型城镇化,首先就应该更多地体现在人的城镇化上。要使巨量脱农人口不仅创造巨大的工业劳动力,同时也能迅速转变成为能够享受现代城市生活和城市福利的市民。因此,新型成镇化必须是人的城镇化和土地城镇化同步的城镇化,这也是人民的福祉所在。

伍江指出,过去近30年的城镇化进程中一个比较显著的特点就是大规模快速的城市建设和开发区建设。以基础设施和各类硬件设施为代表的城市建设大潮带来了中国城市面貌的巨变,也带来了农村人口向城市的快速集聚。而比城市建设速度更快的开发区建设,使巨量耕地转为建设用地,但却并未同步投入城市必须的教育、医疗、文化、体育等公共服务设施,因此并未随之成为真正意义上的城市。大量工业区在带来我国巨大工业产能的同时,更带来了成亿脱离了农耕却没真正成为城镇居民的农民工阶层,农民的非农化和开发区的工业化并未直接完成社会意义的城镇化,这样一种不完全的城镇化进程大大提高了短期内劳动力转化的效率,却带来了极大的后期社会转化成本。

其次,新型城镇化是对有限土地资源的进一步严格管理,可以说,就土地资源而言,我国近30年的城镇化基本上是粗放型的,是以牺牲农民的土地利益为代价的,土地的低成本入市使城市建设中浪费土地现象极为严重,城市贪大求洋,追求气派成为愈演愈烈的通病。各级政府带头糟踏土地,大肆占地建衙,各类开发区更是以吸引投资为名大量圈地,农民土地利益被一再忽略,耕地警戒线更是几乎崩溃。在我国耕地极为有限和农民视土地为命根的国情下,尽快走出土地制度的二元结构,使农村土地和城市建设用地完全按照市场规律统一流转,并严格按高密度、紧凑型的发展原则进行制度设计。新型城镇化必须是城市新增建设用土最小化和城市现有建设用地土地使用效率最大化的结合。

再次,新型城镇化就是对于生态环境的进一步重视。如何通过新理念和新技术加快对被破坏生态环境的修复将是我国新型城镇化能否成功的关键。他认为,新型城镇化应该体现为大、中、小城市协同发展的新模式,目前,各大城市纷纷以建设国际化大都市为目标,大城市尤其是特大城市在高度集聚人力与生产资源、快速与世界市场接轨等方面有不可替代的优势,在中国经济神话中扮演了极为成功的角色。然而,对于中国这样一个人口大国和地域经济发展极为不平衡的社会而言,巨量人口的快速城镇化不可能仅仅依靠大城市来完成,中小城市和大量小城镇在消化城镇化人口,创造更多就业机会和引导生态文明方面具有巨大优势。

与此同时,新型成镇化并不意味着放弃大城市发展而将重心转向小城镇,而是大、中、小城市并重发展。在今天中国各大城市尤其是特大城市过度扩展,小城镇发展相对滞后的情况下,积极发展中小城市特别是小城镇,加大产业布局和设施投入向中小城市倾斜来提升公共服务能力。大城市尤其是特大城市应严格控制其发展规模,将其经济发展模式从数量增长型转向质量提升型。实现经济结构的全面转型,利用它们的区位优势和历史优势从直接产出型经济转向引擎型经济、大幅度提升其在世界城市网络中的能级和中心作用。上海的世界金融中心建设目标,各老旧工业基地向现代创意产业的转型都是非常正确的选择。

此外,各地的新城建设亟需转型。我国城镇化涉及人口规模空前绝后,新城建设不可避免。然而新城建设中最重要的一点是产城融合,没有产业支撑的新城是没有生命力的,新型城镇化应该转变新城建设中的建设引导型走向产业引导型。大量现存工业开发区可以成为产业引导新城建设的中心。

伍江特别强调,城镇化以农业人口向城市人口转移为标志,城镇化的过程不仅是农民身份转变的过程,同时也应该是农业生产方式转变和农民生活方式进步的过程。新农村建设本身就应该是新型城镇化的有机组成部分。农村生活环境和生活品质提升既是城镇化的必然结果,也是城镇化必要性的本意所在。

新农村建设不是将农村建设成为城市,而是将农村建设成为具有和城市相当的生活品质,甚至由于其更贴近自然而拥有比城市更高的生活品质,可以说,新农村建设是否成功,也就决定了新型城镇化道路成功与否。

新型城镇化还应该体现在城市公共空间和公共生活品质的提升。过去二十多年城市建设的重心主要围绕城市纪念性空间(如政府建筑所在地的大型广场)和领导政绩型空间(如宽阔的“景观性道路”、大型公共建筑物等),以及在改善居住水平和房地产市场两大动力推动下的大量居住区建设。今后的城市建设应以提供更加完善便利的城市服务功能为重心,创造更多适合于城市不同社会圈层、不同文化诉求和不同年龄特点的多元化公共活动空间。城市的空间品质由以政府引导型转向市民选择型,逐步弱化政府主导的城市美化活动,以城市公共空间的活力取代简单的粉饰。

伍江进一步阐述道,新型城镇化还必须体现对历史文化的高度重视。近百年的战争、内乱使中华民族数千年文明惨遭蹂躏,史无前例的文革更使中华文化濒临灭绝,这种破坏力不仅表现在无数文化遗产破败凋零,更表现在全社会特别是当政者对文化遗产的冷漠,向来以尊古崇文为美德的中华民族突然连保护延续历史都成为了问题,这不能不说是人类文明史的悲剧,急风暴雨的成片“旧城改造”运动应及时停止,取而代之的是常态化的、小规模零星式的持续性城市更新,新型成镇化更应强调城市功能的不断完善和城市能级的不断提升,而不是一味的毁旧建新。在城市历史文化遗产保护和新的城市建设活动发生冲突时,应该毫不犹豫地服从保护。如果我们能在下一阶段的城镇化进程中走出一条新路,将现代化建设和延续历史文化真正视为不可分割的整体,则亡羊补牢,犹未为晚。记者 张宝珍

http://citynews.eastday.com/csdb/html/2014-03/07/content_119151.htm