物理科学与工程学院王占山和程鑫彬团队的江涛在《自然·通讯》报道二维光电器件中的非对称光操控

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-03-28 浏览:

在微纳光子学领域,纳米尺度光场分布的精准操控始终面临关键技术挑战。传统光学器件受限于光的衍射极限,难以实现百纳米以下的高效光场操控。极化激元作为光与物质耦合形成的准粒子,可将光场压缩至纳米尺度,为突破这一极限提供了新路径。近期,天然三维晶体中的剪切极化激元可以实现光的非对称传播,进一步提升了纳米尺度光的定向操控能力。然而,这类极化激元的调控受限于体材料本征属性,难以实现动态调节。

针对这一难题,同济大学物理科学与工程学院王占山教授和程鑫彬教授团队的江涛教授,联合美国纽约城市大学Andrea Alù教授、中南大学倪翔教授,提出了一种基于二维范德华材料的剪切极化激元调控策略。研究团队利用α相三氧化钼(α-MoO3)天然双曲特性,通过构建层间扭转角可调的异质结构,在二维体系中实现了双曲剪切极化激元的多维度操控。实验证实,可以通过调节双层α-MoO3的厚度和转角,显著改变体系的对称性,从而精准操控纳米尺度极化激元的传播方向与模式分布。进一步耦合石墨烯场效应晶体管,实现了双曲剪切极化激元的原位动态调控,为光电子学微纳器件的开发提供了新思路。3月26日,相关成果以“Engineering shear polaritons in 2D twisted heterostructures”为题,在线发表于国际期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。

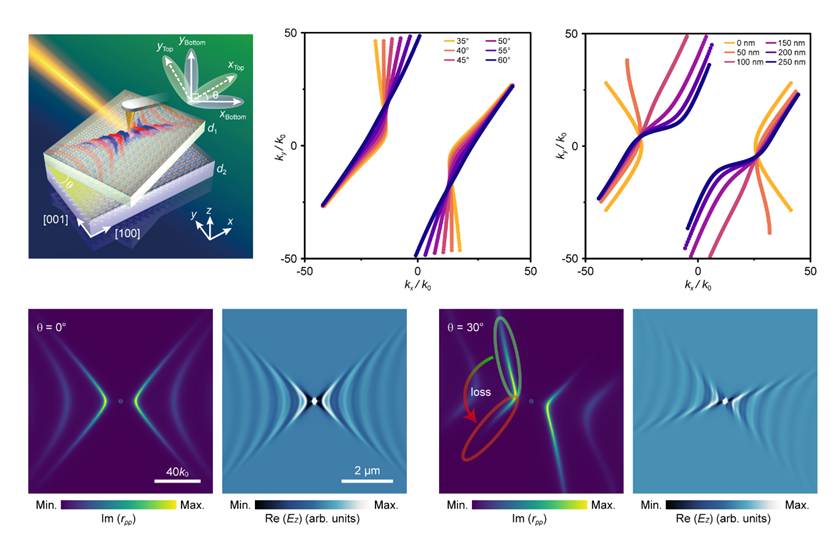

图1 转角α-MoO3剪切极化激元的示意图

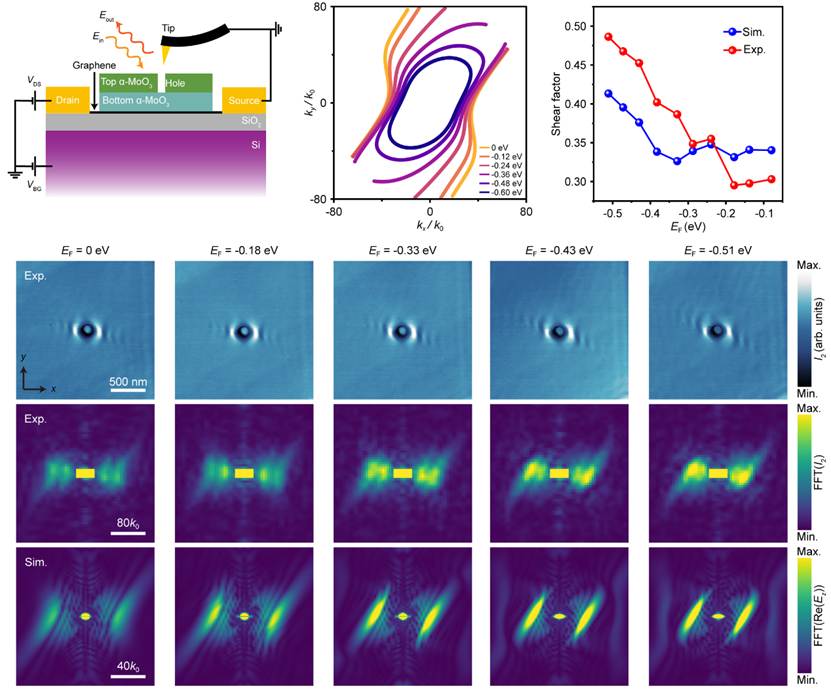

该研究通过构建扭转双层α-MoO3结构,在二维体系中诱导出双曲剪切极化激元,进一步调节层间扭转角度和厚度,可有效控制双曲剪切极化激元的传播方向、能量损耗和局域场强度。结合红外散射型扫描近场光学显微镜表征与全波电磁模拟,研究系统阐明了双曲剪切极化激元的剪切效应及损耗调控机制:扭转角度可增强极化激元的非对称传播特性,实现光信号沿特定方向的高效传输,同时优化局域场分布;调节厚度可进一步丰富传播特性;而通过引入石墨烯的费米能级调控,成功实现对外加电场响应的实时动态调节。

图2 转角α-MoO3剪切极化激元的电学调控行为

值得关注的是,该研究不仅突破了三维低对称性材料对剪切极化激元调控的固有局限,更通过二维材料体系拓展了剪切极化激元的调控维度,展示了其在动态可调谐纳米光电子器件中的应用潜力。

同济大学是论文第一单位,同济大学程鑫彬教授、江涛教授和美国纽约城市大学Andrea Alù教授为论文共同通讯作者,同济大学博士研究生周雷、硕士研究生王泽瑞,中南大学倪祥教授为论文共同第一作者,对论文作出重要贡献的合作者还包括同济大学王占山教授和黄迪教授。该项工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和上海市“科技创新行动计划”等基金项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58197-4