西风带(Westerlies)通常是指大致在南北纬35至65度之间的区域,该区域的空气运动主要是由西向东,在对流层中上部和平流层下部尤其如此。副高向副极地低压散发出来的气流在地转偏向力的作用下,偏转成西风(北半球为西南风,南半球为西北风),因此西风是在西风带的盛行风,海上风浪较大。地表附近,南半球的西风带比北半球更为明显。

此次南极科考,将四次穿越西风带,这对船员及科考队员来说无疑都是一个巨大挑战。第一次穿越西风带和冰区航行(弗里曼特尔-中山站)、第二次穿越西风带(新站选址-霍巴特)、第三次穿越西风带(霍巴特-中山站)、第四次穿越西风带(中山站-弗里曼特尔)。

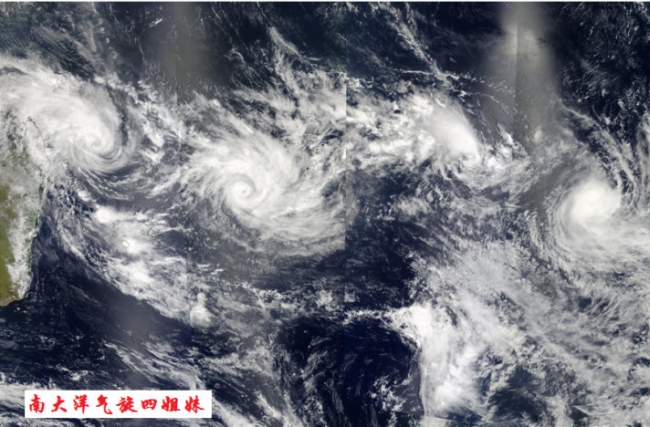

参加南极科考之前,曾听说过西风带的威猛,会让我好好享受一下。遗憾(或许是幸运)的是,此次我只参加第三、四次穿越。1月19日,从霍巴特上船后,队员便告诉我了这次西风带的“刺激”。在第一次穿越中,“雪龙”便受到了西风的“挑衅”,最大风力达到13级(36 m/s),最大涌浪达到6.0米,是2000年以来“雪龙”穿越西风带最为艰苦的一次航行。第二次穿越,西风依然不给“雪龙”面子,遇见最大风力达到7级(16 m/s),最大涌浪达到3.0米。先后有两个西风带气旋对“雪龙”的航行产生影响。

第三次穿越开始了,1月22日从澳大利亚霍巴特出发前往中山站,我做好了充足准备,提前贴上了2个晕车贴,迎接西风的肆虐。果不其然,坐在五楼办公室,我逐渐感受到了“雪龙”的颤抖,前后翻滚,一浪高过一浪,似乎在回击西风的纠缠。此时,我的头部和胃部也收到了鸣金开战的信号,反应愈发激烈。刚开始,我还试图转移注意力,边看文献边听音乐,无奈还是不行,胃内部的化学分子开始剧烈反扑,我冲向了洗手间……

还是静静的躺着吧。开饭了,我的室友告诉我。他主要从事海洋方面的研究,多次参加海洋考察,比较有晕船经验。还是要吃些饭,越是晕船越要吃饭,这样才能恢复体力,与西风对抗。我在床上艰难地翻动了一下身体,还是不行呀,感觉胃里面满满的。可能是晕船药的缘故,我迷迷糊糊的睡着了。次日早上,室友告诉我,海里面没有白浪花,说明浪不是太大。他带来一些早饭给我,我勉强喝了一点儿粥,继续躺着,啥的不想做,只是听他讲第一次他出海的晕船经历。

两天过后终于有了转机,室友这次从餐厅带来了芥末凉拌白菜,他说吃了这个就好了。我知道这是鼓励,但没有想到,晚上我终于可以站起来了,但还是不敢眺望窗外。听说,好几名队员晕船厉害,有两位队员还在床上躺着,随船医生开了药。

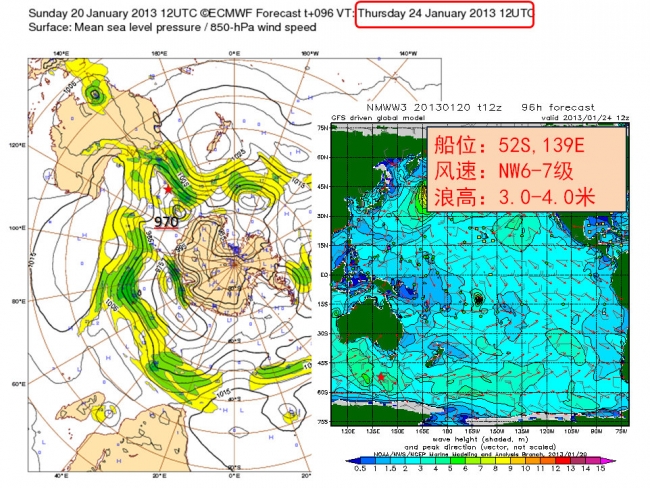

海浪的威力逐渐减弱,我逐渐恢复体力,此消彼长,可以吃饭和工作了,偶尔也去甲板上欣赏一下日出日落,等待着大洋考察的开始。1月31日,曲领队召开会议,祝贺队员已经成功第三次穿越西风带,靠的是船员的熟练航行,避开了一个气旋,还有就是队员战胜困难的毅力。总之,他说这次西风是很温柔的,但也是人生中的一次洗礼和历练,为第四次穿越奠定基础。