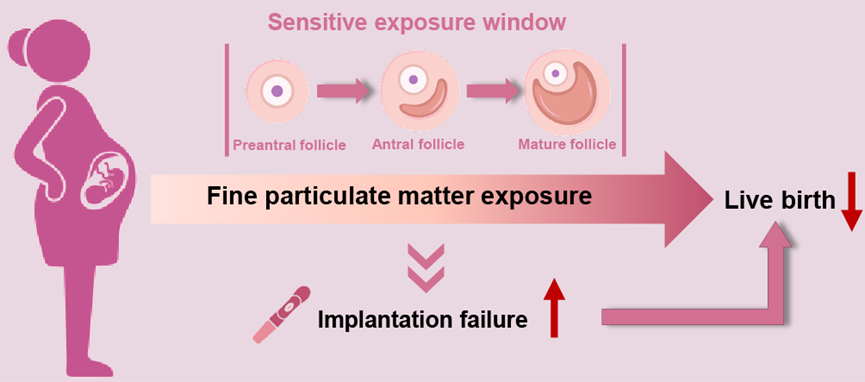

自1978年全球首例试管婴儿诞生以来,辅助生殖技术已在世界范围内迅速发展并广泛应用。其中,体外受精技术(in vitro fertilization,IVF)已成为治疗不孕症的重要手段,但其成功率受诸多因素影响。研究表明,环境细颗粒物(PM2.5)与人群生殖健康密切相关。相较于自然受孕人群,IVF人群对环境暴露往往更加敏感。因此,科学评估环境PM2.5暴露对IVF结局的影响对指导临床实践和制定公共卫生策略具有重要意义。活产是IVF治疗成功与否的重要衡量指标。近年来,已有研究将环境PM2.5暴露与活产结局联系起来,然而这些研究多基于单中心研究数据,且对于PM2.5是否会降低活产率、其敏感暴露窗口及易感人群尚存在争议。在IVF治疗过程中,需要对多个妊娠时间节点进行监测,活产的过程依赖于各个节点的顺利进行。目前,PM2.5对于活产的影响主要发生于哪个关键节点也尚不明确。

基于以上背景,同济大学附属妇产科医院滕晓明教授团队联合复旦大学公共卫生学院阚海东教授团队领衔国内6个生殖中心团队在环境科学领域期刊《生态环境与健康》(Eco-Environment & Health)上发表题为“Maternal exposure to fine particulate matter and pregnancy outcomes in women undergoing in vitro fertilization: A multicenter retrospective study”的研究论文。该研究采用回顾性队列研究设计,收集上海、云南、河北、山西、福建和辽宁6个三级医院的IVF临床数据,量化了我国环境PM2.5暴露与IVF活产结局的关联,并识别了敏感的暴露时间窗口、关键的失败时间节点以及易感人群。

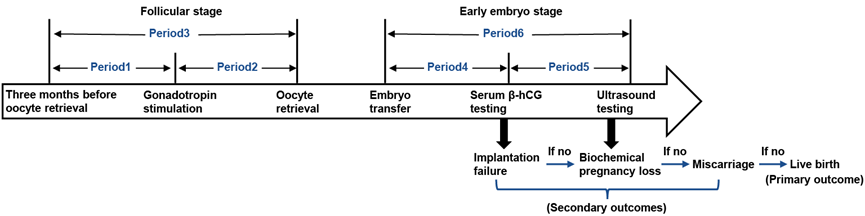

研究纳入2016年至2021年间接受IVF治疗的58637名女性患者。依据卵子生成和胚胎发育过程划分了6个敏感的暴露时间窗口(图1),采用高时空分辨率PM2.5预测模型评估各个窗口的PM2.5暴露。应用logistic回归结合随机效应模型的两阶段分析策略分析PM2.5与主要结局(活产)和次要结局(移植失败、生化妊娠丢失、流产)之间的关联。研究进一步按照年龄、卵巢反应、胚胎质量和移植方案开展分层分析。

图1.辅助生殖流程及研究划分的暴露时间窗口

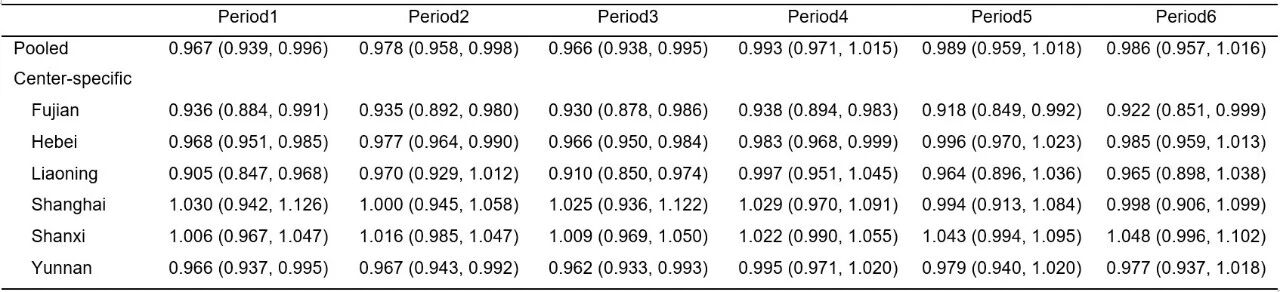

研究发现,卵泡生长期(Period 1—Period 3)的母体环境PM2.5暴露可显著降低活产几率。例如,在窦前卵泡至窦卵泡阶段(Period 1)、窦卵泡至成熟卵泡阶段(Period 2)以及整个卵泡生长周期(Period 3),环境PM2.5每增加10 μg/cm3,活产风险比值比(OR)分别为0.967(95%置信区间[CI]:0.939,0.996), 0.978 (95%CI:0.958,0.998)和0.966(95%CI:0.938,0.995)。这些关联在限定研究区域、校正吸烟、教育程度、职业暴露、共污染物(臭氧和二氧化氮)和温度影响后依然稳健。

表1. 各中心及合并分析中不同暴露时间窗口PM2.5浓度与IVF活产结局的关联

注:效应表示为PM2.5每增加10 μg/cm3对应的OR

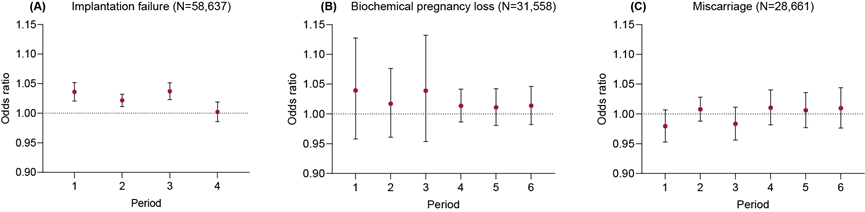

对次要结局的分析发现,卵泡生长期母体PM2.5暴露可显著增加移植失败风险,与生化妊娠丢失呈现正向关联但不显著,提示移植失败可能是卵泡生长期PM2.5暴露主要影响的结局。

图2. 各暴露时间窗口PM2.5暴露与(A)移植失败,(B)生化妊娠丢失和(C)流产的关联

注:效应表示为PM2.5每增加10 μg/cm3对应的OR

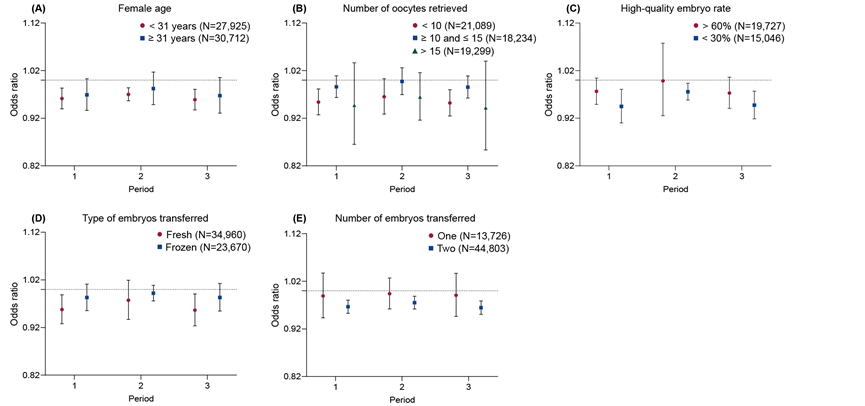

分层分析结果一致显示,卵泡生长期不同阶段母体PM2.5暴露导致活产降低的风险在卵巢反应不佳(取卵数<10)、胚胎质量差(高质量胚胎率<30%)、接受鲜胚移植和双胚胎移植的女性中略大。

图3. 卵泡生长期不同阶段PM2.5暴露与活产关联,根据(A)年龄,(B)取卵数,(C)高质量胚胎率,(D)移植胚胎类型和(E)移植胚胎数分层结果

注:效应表示为PM2.5每增加10 μg/cm3对应的OR

综上所述,该研究基于多中心、大样本人群数据,为环境PM2.5暴露降低IVF活产率降低提供了流行病学证据,并识别了取卵前三个月的卵泡生长期可能是IVF治疗中PM2.5的敏感暴露期,移植失败可能是环境PM2.5导致的关键失败事件,以及卵巢反应差、胚胎质量差、接受鲜胚移植和双胚胎移植的女性可能是PM2.5影响的易感人群。这些结果进一步提示IVF治疗过程中采取颗粒物污染控制和公共卫生干预措施的重要性。

同济大学附属妇产科医院陈淼鑫主任医师、复旦大学公共卫生学院博士研究生方颖、云南省第一人民医院李云秀主任医师、河北医科大学第二附属医院郝桂敏主任医师、山西省儿童医院武学清主任医师、福建省妇幼保健院孙艳主任医师、中国医科大学附属盛京医院谭季春主任医师、复旦大学公共卫生学院牛越研究员为论文第一作者。同济大学附属妇产科医院滕晓明主任医师及复旦大学公共卫生学院阚海东教授为论文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、上海市科学技术委员会资金和上海申康医院发展中心资金资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.eehl.2025.100192