化学科学与工程学院费泓涵课题组通过π-共轭紫精功能化的碘化铅实现近红外光催化CO2还原至C2H4,成果发表于《德国应用化学》

来源:化学科学与工程学院

时间:2025-10-15 浏览:

人工光合作用,即利用太阳能将CO2转化为高附加值的化学燃料,是同时解决能源危机与温室效应的理想方案之一。然而,在太阳光谱中能量较低但占比超过50%的近红外光,却因难以激发催化剂产生足够能量的载流子,导致无法驱动需要多电子转移的C–C偶联反应,长期以来被视为“无效能源”。在众多候选光催化剂中,杂化卤化铅材料因其优异的光电性质而备受关注。然而,传统的三维卤化铅材料(如钙钛矿)面临着稳定性差的致命弱点;而结构相对稳定的低维(如一维、二维)卤化铅材料,又常因激子束缚能高、光吸收范围窄等问题,导致光催化效率受限。因此,如何在不牺牲稳定性的前提下,拓宽光响应范围并促进高效的电荷分离与C–C偶联,是该领域面临的重大挑战。

化学科学与工程学院费泓涵教授团队近年来围绕配位组装高稳定卤化铅材料开展了系统性研究。团队突破传统思路,采用有机阴离子型配体替代常规有机胺阳离子,通过配位组装策略显著提升了这类材料的晶格能和稳定性,使其在水环境下仍能保持稳定存在。然而,前期工作中使用传统脂肪族羧酸配体的卤化铅材料存在带隙较宽、光吸收范围有限、催化效率低的问题,尚无法实现对近红外光的有效利用。相较于传统的饱和羧酸配体,缺电子π共轭自由基配体(如紫精基团)作为一类功能化光催化配体,能够有效克服前者的本征劣势。其最高占据分子轨道中的未配对电子,利于形成长寿命的电荷分离态,进而引发高效的光诱导电子转移,协同实现宽光谱吸收、激发态寿命延长与电荷分离效率提升。因此,将缺电子紫精配体单元与富电子碘化铅光吸收活性单元通过配位组装策略构筑紫精基卤化铅框架,有望实现高效的近红外驱动光催化CO2还原。

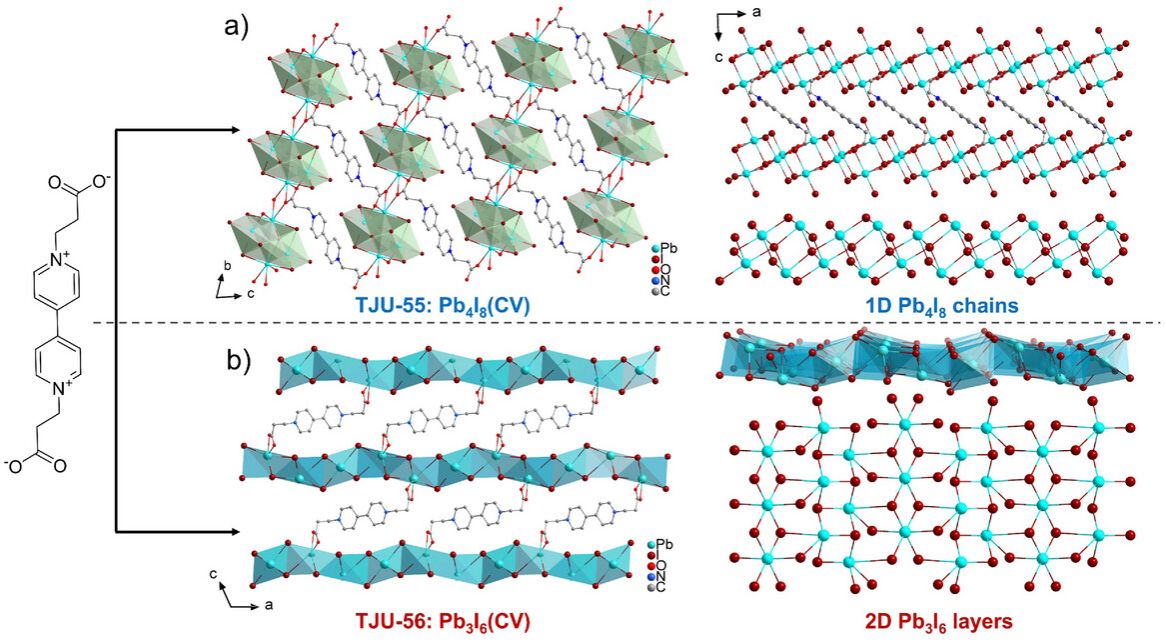

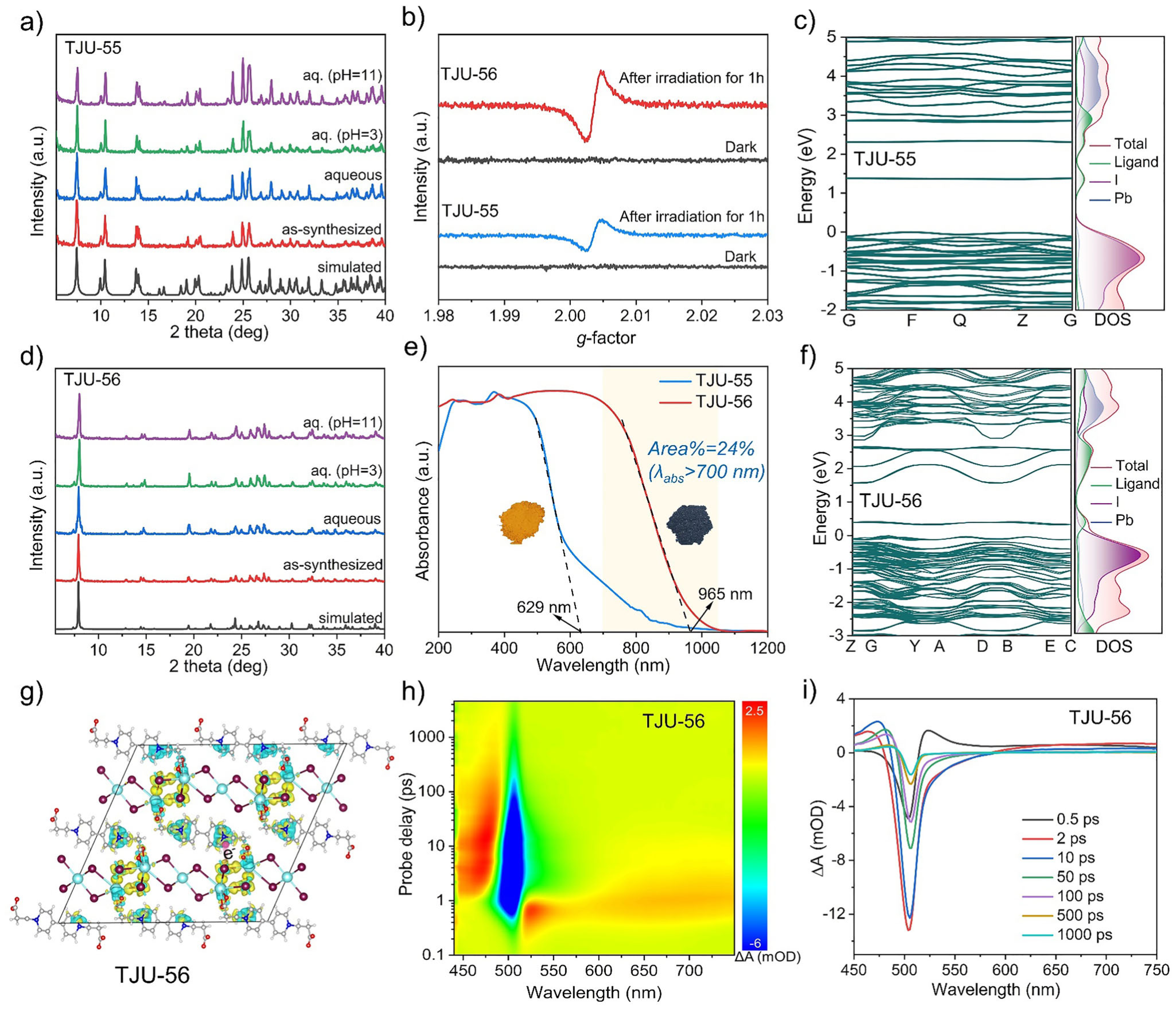

通过采用相同紫精配体和精准调控合成条件,本研究成功实现了紫精基卤化铅从基于一维Pb4I8链状结构到二维Pb3I6层状结构的维度工程。在二维结构中,紫精配体作为层间支柱,采取平行堆叠模式,使得相邻的氮活性位点距离缩短至约4.7Å,为后续C–C偶联提供了有利的空间环境。稳定性测试表明,紫精修饰的一维和二维卤化铅均表现出优异的结构稳定性,EPR测试证实了二维结构能更有效地产生并稳定氮自由基。紫外-可见漫反射光谱显示该材料的吸收边成功延伸至965nm近红外光吸收区,带隙窄至1.28eV,且其能带结构在热力学上满足CO2还原半反应的要求。结合DFT计算、原位XPS及飞秒瞬态吸收光谱分析发现,在光照条件下,电子从富电子碘化铅层迅速转移至缺电子的紫精单元,从而实现高效的分子内光诱导电子转移过程。

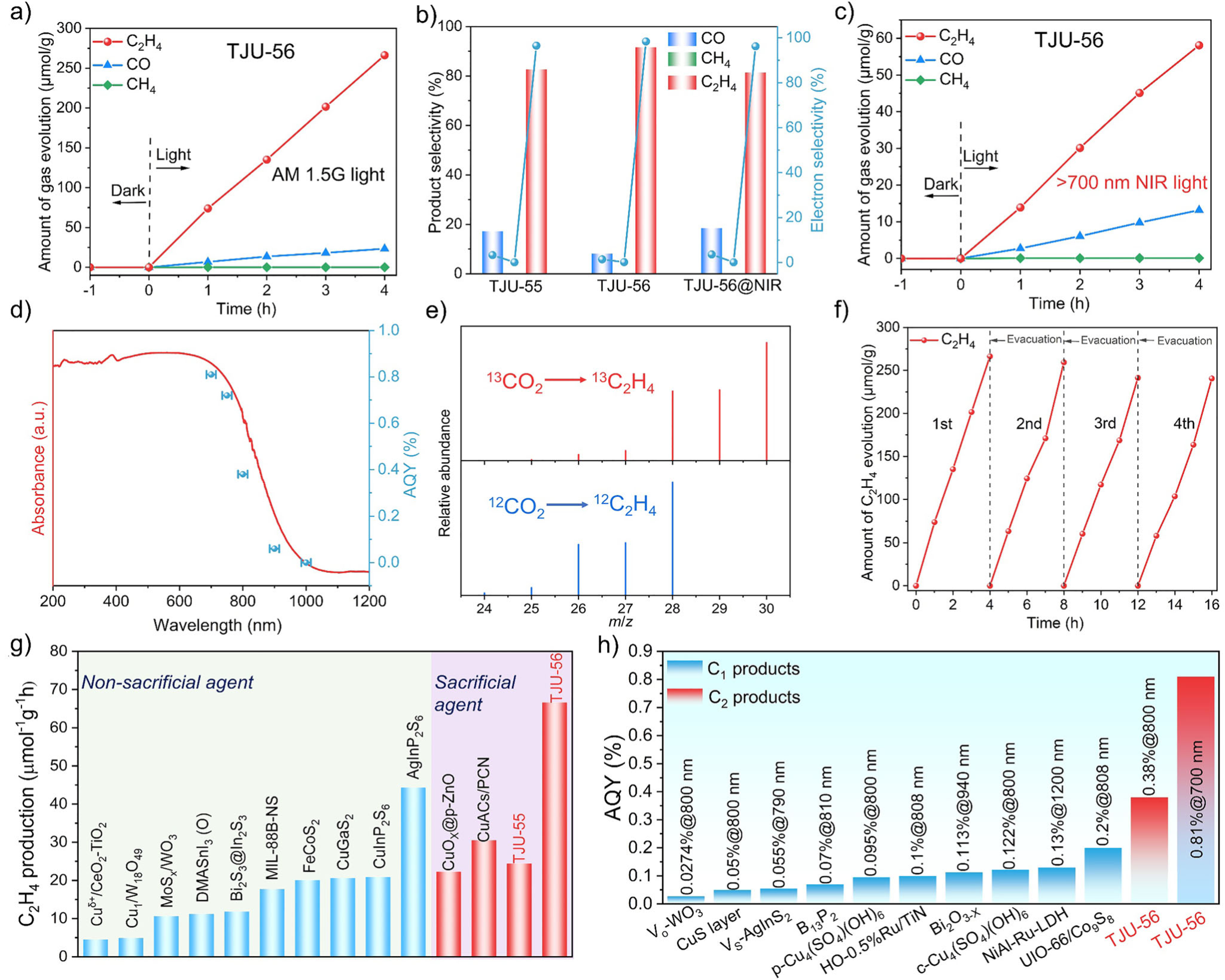

光催化CO2还原的实验结果显示,在模拟太阳光下,紫精修饰的层状碘化铅可高选择性光催化CO2还原至C2H4产物,产率达66.59μmolg–1h–1,对C2H4的电子选择性高达98.4%,性能位居所有报道光催化剂的前列。更重要的是,在>700nm的近红外光下,该催化剂的C2H4产率仍达14.52μmolg–1h–1,且在700nm和800nm处的表观量子效率(AQE)分别达到0.81%和0.38%,其性能超越了绝大部分近红外光催化剂。13CO2同位素标记实验以及对照实验证实了C2H4产物碳源完全来自CO2。连续循环测试显示催化剂性能稳定,展现了良好的实际应用前景。

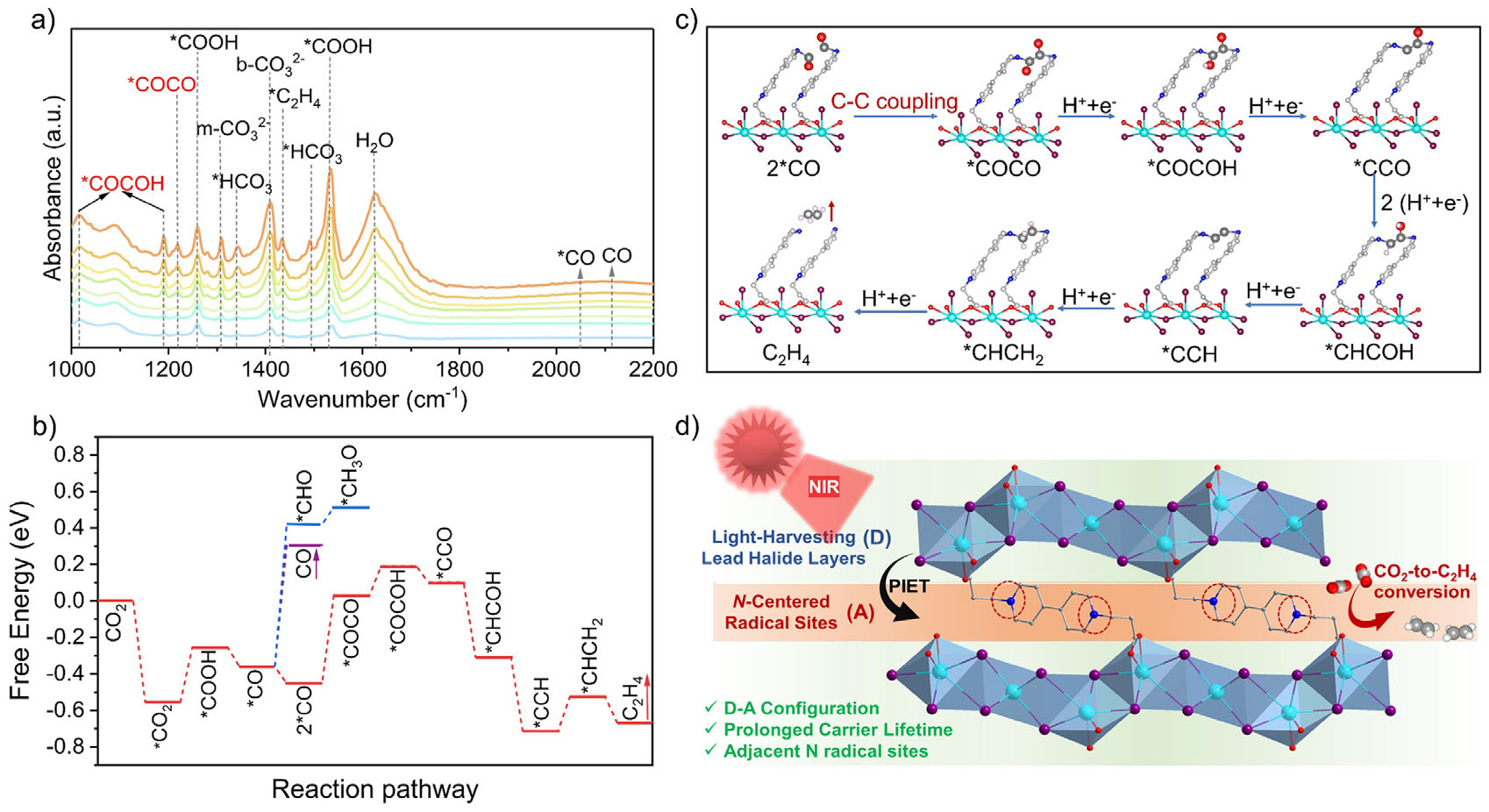

采用原位漫反射红外傅里叶变换光谱(in situ DRIFTS)对光催化CO2还原过程中产生的中间体进行追踪,成功观测到位于1218cm-1的关键中间体*CO–CO的特征峰,为C–C偶联的发生提供了直接实验证据。DFT反应自由能计算表明,在紫精修饰的二维层状结构中,两个CO中间体偶联形成CO–CO的能垒仅为0.479eV,远低于生成CHO或直接脱附为CO的路径,从而在热力学上显著促进了C2产物的高选择性生成。该过程得益于材料独特的D–A结构,不仅确保了光生载流子的高效积累,其紧密靠近的相邻紫精氮自由基更为C–C偶联提供了空间活性位点,二者协同作用共同促成了高效、高选择性的近红外光催化过程。

该研究采用配位驱动组装策略,成功构建了π-共轭紫精插层的层状碘化铅材料,在近红外光驱动下光催化CO2还原至C2H4产物。研究融合了给体–受体(D–A)结构设计理念与晶体维度工程,通过精确的合成条件实现了从一维链状结构到二维层状结构的维度提升,更将其光吸收边界成功拓展至965nm的近红外光区域,其独特的D–A结构促进了光生电子从吸光层状碘化铅基元向紫精配体的高效转移与积累,并通过紧密相邻的自由基位点降低C–C偶联反应能垒,从而高选择性地生成C2产物。该研究实现了单一组分催化剂在近红外光照射下将CO2还原为C2产物,在700nm和800nm波长处的AQE分别达到0.81%和0.38%。本研究提出的配位组装卤化铅策略,为设计具有宽光谱响应、高效载流子分离效率及优异C–C偶联能力的光催化材料提供了新思路。

化学科学与工程学院费泓涵教授为论文通讯作者,博士生孙晨为论文第一作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、上海科委基金、小米青年学者和同济大学学科交叉联合攻关等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202514206