环境科学与工程学院王颖团队在《自然·通讯》上发表强制对流界面反应揭示析氧反应中间体转化机制

来源:环境科学与工程学院

时间:2025-09-16 浏览:

近日,环境科学与工程学院王颖教授团队在Nature子刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表了题为“Adsorbed oxygen dynamics at forced convection interface in the oxygen evolution reaction”的论文。论文提出了一种基于微流体控制技术的电化学扩散层组分调控策略,开发了一种多组分强制对流的原位电化学质谱技术(MFC-MS)。该技术利用超薄电解液的层流特性,在电化学过程中准确调控扩散层中吸附态氧(*O)和游离水同位素丰度,形成特定覆盖度的*O标记界面,通过氧气的同位素分馏解析了析氧反应(OER)路径对过电位的作用机制。该研究为揭示电化学中间体的转化路径提供了新思路。

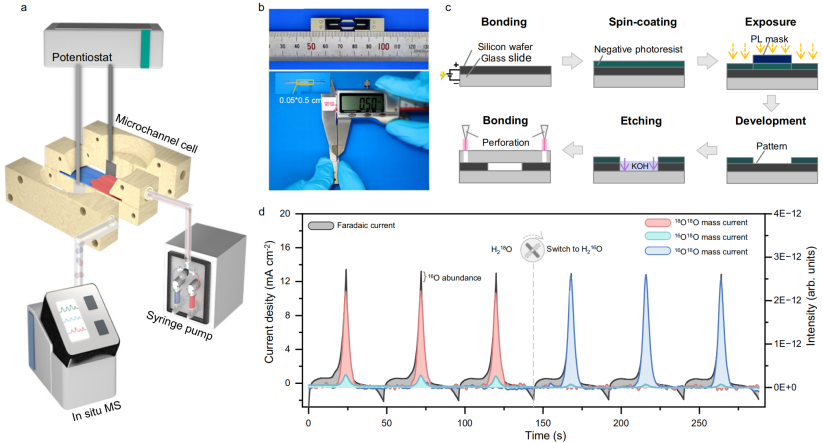

该研究以具有强制对流特性的微通道电化学池为核心,结合原位电化学质谱和程序化流体控制系统构筑了MFC-MS(图1a)。通过光刻技术构造的微流控芯片将电化学反应区域限制在一个极薄的层(500 μm)内,极低的雷诺数使得电解液在微通道电化学池中以强制对流的层流运动,从而实现扩散层组分的精确控制(图1b, c)。这样的强制对流界面使得在循环伏安曲线扫描的过程中能够快速的切换扩散层中游离水的同位素丰度,实现界面吸附物种的标记(图1d)。

图1.在MFC-MS控制的强制对流界面下在线观察OER。a.MFC-MS操作模式示意图;b.微通道电化学池的图像和尺寸;c.微通道电化学池的制造过程示意图;d.在MFC-MS中,电解液中H216O和H218O切换时的循环伏安曲线和相应的质谱信号。

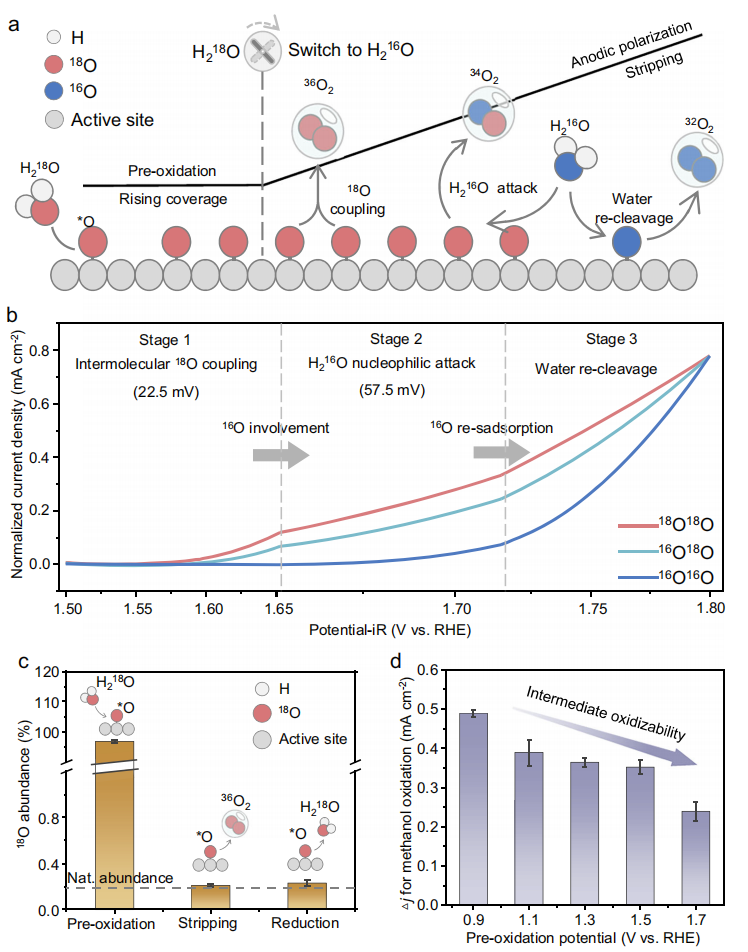

利用类溶出伏安法产生不同的氧气同位素分馏实现对*O转化过程的追踪。在H218O中对电极界面进行预氧化实现*O的同位素标记,随后将电解液组分迅速切换为H216O,并进行阳极极化(图2a)。在极化过程中,不同质荷比的O2具有不同的起始电位,18O18O、16O18O和16O16O依次析出(图2b)。首先,预氧化的18O发生分子间偶联形成36O2。随后被H216O亲核攻击,产生34O2。最终,水的再裂解和额外的电子转移使32O2在更高的过电位下产生。通过对类溶出伏安不同阶段的电解液进行稳定同位素分析,确定O2中的18O来源于界面氧(图2c)。此外,预氧化后的甲醇氧化实验证明了界面氧物种的生成(图2d)。

图2.类溶出伏安法实现的界面氧同位素标记产生O2分馏。a.基于MFC-MS的类溶出伏安对*O进行同位素标记的示意图;b.类溶出过程中,18O18O、16O18O和16O16O的O2的归一化部分电流;c.类溶出伏安的不同阶段,电解液的同位素丰度;d.不同预氧化电位形成的氧物种对甲醇氧化的影响。

环境科学与工程学院博士生陈志轩为论文第一作者,论文合作者还包括环境科学与工程学院博士生林泽、朱晓宇和李亚辉。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和中央高校基础研究专项基金的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63181-z